La Revolucion inglesa, 1688-168 - G. M. Trevelyan

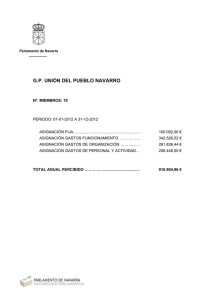

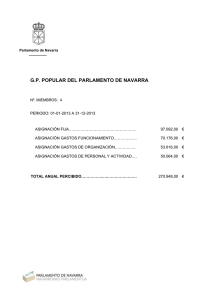

Anuncio