The man in The high caSTLe

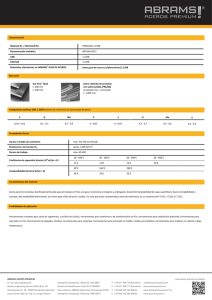

Anuncio

IdZ Agosto | 47 The man in the high castle de Frank Spotnitz 11.22.63 de Bridget Carpenter y J.J. Abrams Ariane Díaz Comité de redacción. El tiempo no para Los relatos de viajes en el tiempo o de tiempos paralelos tienen una larga tradición en la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine. El mundo de las series tampoco ha escapado a su encanto: desde clásicos como la inglesa Dr. Who que desde 1963 a 1989 acompañó a varias generaciones de televidentes, hasta las que han poblado las grillas en la última década. Algunas de los más recientes son secuelas de películas famosas, como Terminator: the Sarah Connor chronicles (2008) o 12 Monkeys (2015, basada en la película de Gilliam que a su vez se basaba en La Jetée de Marker). La misma Dr. Who ha sido relanzada en 2005. Otras son apuestas nuevas, como Life on mars (británica, lanzada en 2006 y secuela en 2008, con versiones estadounidense de 2008, española de 2009, rusa de 2012), FlashFoward (2009) o Outlander (2014). A fines de 2015 y comienzos de 2016, los servicios de streaming que tratan de alcanzar a Netflix, Amazon y Hulu, probaron suerte con dos propuestas basadas en novelas de clásicos del género: Philip Dick y Stephen King (si bien el pasaje a la pantalla supuso en ambos casos no pocos cambios respecto de sus versiones en papel). The man in the high castle se emitió en noviembre de 2015 (el piloto se había podido ver en enero del mismo año), y en 2016 arranca una nueva temporada. Participa como director ejecutivo de la serie Ridley Scott, quien adaptara también a Dick para su película Blade Runner. Hubo polémica durante su filmación porque algunas locaciones en Alemania requerían el despliegue de los símbolos nazis, algo que está prohibido por ley. Como ucronía (variante de la ciencia ficción fundada en el “qué hubiera pasado si…”), su premisa es que Alemania y Japón salieron vencedores de la II Guerra Mundial y tienen dividida en zonas de influencia el territorio de EE. UU.: la Costa Este será alemana y la Oeste japonesa, entre las cuales una zona “salvaje”, donde no rigen las leyes de una u otra potencia, sirve de refugio a aquellos que expulsa una sociedad donde han triunfado los principios del nazismo: los no-arios y no-nipones, los discapacitados y los opositores al régimen. Los dos socios del Eje, cuyo dominio es totalitario, no dejan de disputarse entre sí el poder detrás de una fachada de relaciones diplomáticas amables (es Alemania la que lleva la batuta y amenaza al debilitado Japón). Tampoco deja de haber internas dentro del mando alemán, en una disputa abierta por la sucesión a partir de que comienza a propagarse la noticia de que Hitler está mal de salud. Con escasas referencias a los destinos de la URSS y una Latinoamérica presentada como zona neutral, en una oscura San Francisco donde los objetos de la cultura norteamericana se venden en tiendas de antigüedades mientras la cultura del té, de las artes marciales y del harakiri se han impuesto a los invadidos mediante estrictas normas represivas, tan brutales como kafkianas, con una ciudadanía que vive en malas condiciones de vivienda, trabajo y derechos (aunque muchos se han adaptado al nuevo amo), los protagonistas se verán rápidamente inmiscuidos en el tráfico de una serie de filmaciones ilegales, que muestran una realidad “alternativa” en la que los Aliados habrían sido los que ganaron la guerra. En esa tarea recorrerán un territorio donde se ha vuelto “normales” las fosas comunes o la caída de cenizas por la incineración de los enfermos o los nacidos con alguna discapacidad. 11.22.63 (de Bridget Carpenter y J.J. Abrams) es una miniserie en la que participó como director ejecutivo el autor del libro, Stephen King. Sus ocho capítulos arrancan vertiginosamente sentando las premisas de la trama: a través de un portal ubicado en un modesto restaurant de paso puede aterrizarse en el mismo lugar pero en 1960, tres años antes del asesinato de JFK (cuya fecha da título al libro y a la serie). Mientras el viajero en el tiempo permanece en el pasado, en el presente solo transcurrirían dos minutos. El dueño del local ha intentado en varias oportunidades evitar el asesinato del presidente con la idea de que de no haber muerto se hubiera evitado continuar con la guerra de Vietnam y los males que aquejan desde entonces a EE. UU. y al mundo. Pero, imposibilitado de realizar una incursión, lega la tarea a un joven docente que, con muchas dudas, decide finalmente cumplir su deseo. La tarea no será sencilla no solo por las poderosas fuerzas que están implicadas en el complot asesino (al respecto la serie no arriesga más que las hipótesis ya conocidas, sin jugarse por ninguna), sino porque el pasado se resiste a ser cambiado y despliega múltiples calamidades cada vez que parece avanzar en su objetivo, poniéndolo en peligro a él pero también a aquellos que conoce, entre ellos, a una mujer de la que se enamora. Es así que el personaje debate consigo mismo hasta dónde el objetivo trazado realmente tendrá los efectos benéficos esperados, pero también cuántas vidas deben sacrificarse para salvar a Kennedy. El curso de nuestra historia concreta, sin viajes y sin paralelos temporales, aparecerá de manera no muy halagüeña en ambas series. Por ejemplo, la cultura de masas consumida por adolescentes que se pasan la clase hipnotizados por un videíto donde un loro parece bailar al son de una tonadita electrónica o la comida chatarra que ya no sabe a nada, en 11.22.63; o los conflictos reales del EE. UU. potencia después de haber ganado efectivamente la guerra, como el bloqueo a Cuba en los titulares de los diarios de los sesenta, en The man in the high castle (sobre los medios y sus relatos habrá más material en la serie, pero decir más sería spoilear). En ambas producciones, el escenario en que se desarrollan los acontecimientos es el de la década del sesenta en EE. UU. Quizás en el caso de Dick el motivo más probable sea que la novela original es de 1962 (la de King es de 2011), pero cabe preguntarse si la elección de esa década para ambientar las series, además de permitir una reproducción de época esmerada y al detalle (a lo que muchas producciones visuales últimamente apuestan porque ha probado ser un buen gancho para el público), no responde también a cierta percepción de los autores y creadores de que fue en aquella década que estuvieron en juego cambios históricos decisivos en la historia de EE. UU. Poner al tiempo como protagonista ha permitido a la ciencia ficción trabajar argumentos que exploran problemas filosóficos, religiosos y científicos; desde la idea de destino o libre albedrío, la teoría del caos o la teoría cuántica. Pero en el desarrollo de las paradojas temporales que suponen los viajes hacia el pasado o el futuro o en los paralelismos contrastantes de las ucronías, lo que siempre parece estar en juego son las posibilidades que tenemos, con nuestras acciones, de cambiar la historia tal como la conocemos. Y ello implica en muchos casos cuestionar, ya sea de manera optimista o resignada, conformista o crítica, los presupuestos de la sociedad que habitamos: es que en esas alternativas imaginarias solemos encontrar, extrapolados, los elementos que configuran nuestro presente. Muchos de los males de esos otros tiempos son los mismos o están en germen, parecen decirnos, en el nuestro. Es una de las formas en que una buena parte de los relatos de este género, más allá de los aparatos extraños, las hipótesis extravagantes o los desarrollos de ciencias desconocidas, nos habla de nuestras instituciones, nuestra cultura, nuestras relaciones sociales y personales, a modo de antídoto para un sistema que esconde su carácter histórico bajo la apariencia de lo natural e inmodificable.