Clarice Lispector: Relatos

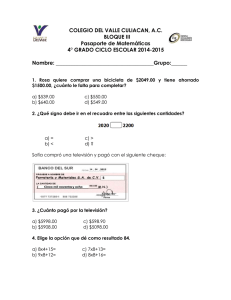

Anuncio