Los ladrones del cordero mistico

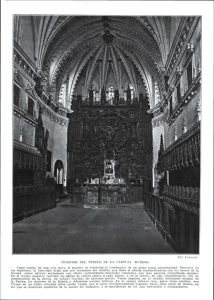

Anuncio