la duda. el hombre

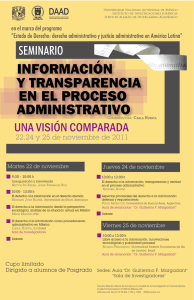

Anuncio

LA DUDA. EL HOMBRE. Guillermo Floris Margadant, legado de universalidad. “Lo que el genio tiene de bello es que se parece a todo el mundo y nadie se le parece” Honoré de Balzac. ˜™ Nuestra Alma Mater nos da tantos regalos que a veces no nos alcanza el tiempo, la capacidad, la vida, para valorarlos. Uno de ellos es la universalidad de pensamiento y la posibilidad de conocer espíritus universales. Conocí a Don Guillermo Floris Margadant en estas aulas, en estos pasillos, en medio de este verde que es el campus universitario. Nuestra facultad de derecho fue el vínculo que facilitó nuestra convivencia y el marco de referencia común que durante muchos años compartimos. Pero la Facultad fue sólo el pretexto para compartir muchas ideas en común, porque si algo tenía el maestro era precisamente eso: su don de universalidad. Guillermo Floris Margadant era, sin duda alguna, un hombre universal, un ser humano excepcional que hacía comprender a todo el que tenía la oportunidad de tratarlo, aquella frase de Juvenal que dice: todo lo que es humano me interesa. Don Guillermo tenía la prestancia del hombre culto, la amabilidad de quien se asumió desde su llegada a este país como mexicano, la simpatía que da el ingenio y la ironía que sólo las mentes brillantes poseen. Su sentido del humor era agudo, inteligente, pero estaba plagado de sencillez. Reía de todo y con todos y su sonrisa franca, para quienes le conocimos ya entrado en años, era una revitalizante fuente de energía que provenía de su actitud hacia la vida. Nunca, durante el tiempo que tuve la oportunidad de tratarle, le vi quejándose por alguna de sus múltiples dolencias, ni siquiera traerlas a charla o tocarlas tangencialmente y si lo llegaba a hacer, lo hacía siempre en ese tono de positividad y optimismo tan contagioso. Poseía el don de la esperanza perpetua, de la alegría inacabable, del optimismo serio de quien duda de todo, pero al mismo tiempo confía en todo. Recuerdo que, en alguna de esas maravillosas tarjetas de fin de año que solía entregarnos cada cabo de año, me decía: “de ningún modo me considero en el camino de salida definitiva, pero, de todos modos, mi nueva condición [hablaba de su ataque de hemiplejía y su cáncer medular] da pábula (sic) a curiosas observaciones sobre las complejas relaciones entre el “yo” y el cuerpo.” No se sentía único en forma alguna. No alardeaba de su cultura ni se regodeaba mostrando su talento, siempre se mantuvo casi imperceptible, como “ninja” japonés, lo cual debe haber sido fruto del aprendizaje que obtuvo de su dedicación al estudio del derecho japonés. Refugiado primero en su cubículo del tercer piso del edificio que da al frente de la facultad, donde estaba antes el Seminario de Historia del Derecho y Derecho Romano y luego en su nuevo cubículo de la biblioteca, desde el cual siempre se asomaba para sacar a la ventana una de sus plantas. Y quien no recuerda el decorado que solía darle a sus oficinas, su hábitat, sus pergaminos, litografías, acuarelas y demás dibujos de los que siempre disfrutaba, al grado tal que los compartía. Quien haya tenido la oportunidad de adentrarse en sus libros sabrá que no miento, que cada capítulo (por lo menos en lo que a los libros editados por Miguel Ángel Porrúa se refiere) está ilustrado con algún dibujo representativo y uno o más epígrafes magistralmente puestos, adecuados para entender el contenido. Recuerdo, sin ir muy lejos, aquel dibujo que ilustra el capítulo V de su libro “Panorama de la Historia Universal del Derecho” en el que la teoría medieval de las dos espadas se plasma perfectamente en la ilustración que encabeza ese capítulo. Su don de gentes era inigualable. Lo mismo podía pasar horas platicando con algún alumno que compartiera un ideal común o una misma actitud ante los problemas de la vida, que con uno de sus colegas profesores de la facultad que le planteaban alguna inquietud personal. Su espíritu universal lo traicionaba siempre que alguien tocaba un tema sobre el que se apasionara, y como eran tantos los temas por los cuales se apasionaba, pues no era raro verlo en los pasillos de la facultad discrepando, discutiendo, disintiendo, explicando. Nunca he conocido hombre más universal que Don Guillermo Floris Margadant, ni más bueno, ni más tolerante. Gnóstico, como era, tampoco conocí un hombre que creyera más en las bondades de las religiones, decía que no había nada más bueno para darle al hombre criterios de convivencia sólidos, límites que aminoraran su cada vez más tendiente propensión hacia lo malo. Disfrutaba de todo. Del verde del campus, de la charla con los alumnos, de la música y de los libros. Su vida estaba tan llena que recuerdo incluso que siempre ponía en sus tarjetas de presentación o en cualquier comunicado suyo, una advertencia a todo aquel que quisiera estar en contacto con él: que por favor se le llamara entre 6 y 8 de la mañana. Y no era que su teléfono no funcionara después de esas horas o que no se le encontrara en su oficina de la facultad o el Instituto o su casa; pero le sacaba tanto provecho a la vida, que para él era valioso cada segundo empleado. Recuerdo incluso que comentaba, en algún tiempo, con esa ironía magistral que le caracterizaba, estar estudiando japonés en los semáforos en rojo. Era un hombre apasionado de lo bueno. De las buenas lecturas, de la buena música, del té, su imprescindible alimento diario. ¿Quién no lo recuerda con su taza de té, llegando a la clase que en los últimos años impartía, incluso, con un amplificador portátil y bocinas para que no se perdiera su voz entre el murmullo de los jóvenes? ¿Quién no lo recuerda hablando de música, contando de música e incluso, algunos muy privilegiados, tocando música? ¿Quién no recuerda su frase de respuesta a todo lo que se le platicaba? Interesante, era siempre la respuesta a la que precedía una sonrisa. ¿Quién no recuerda su ánimo de profesor, su entusiasmo por la cátedra y la investigación, sus temas de tesis en las paredes del seminario invitando a los jóvenes a interesarse por la historia del derecho y el derecho romano? ¿Quién no recuerda sus recomendaciones literarias, su afición por Voltaire, de quien seguramente heredó su lacerante humor, su sentido crítico, su ironía, su visión del mundo? ¿Quién no recuerda su insistencia por leer a Bertrand Russell? de quien seguramente provenían su gnosticismo religioso y su rigor científico. ¿Quién no recuerda, sus recomendaciones para visitar Xochimilco y los museos de la megalópolis en la que pasó sus últimos años de vida? ¿Quién no recuerda, en fin, sus utopías, su deseo por “un mundo globalizado, ecológicamente autoperpetuador, con un refrigerador en cada casa y ninguna con dos”? Yo sí lo recuerdo. Lo quiero recordar siempre, y por eso me he atrevido a estar aquí esta mañana, porque yo también deseo que las utopías de los hombres como él se realicen y que los habitantes de ese nuevo mundo feliz le tengamos siempre en el lugar que merece, un lugar entre los grandes, entre Voltaire y todos los enciclopédicos, entre Bergson, Chaplin y Bach. Personas entre las que debe estar, en este momento, regocijándose con el sonido de una flauta, al calor de una humeante taza de té y mirándonos, con gusto, hablar de él en este merecido homenaje. Muchas Gracias.