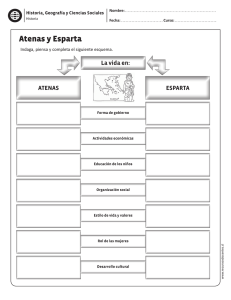

historia de los griegos

Anuncio