La espiral del silencio -Eli

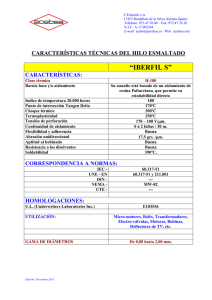

Anuncio