La comunidad como sueño y como añoranza

Anuncio

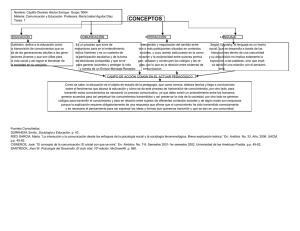

LA COMUNIDAD COMO SUEÑO Y AÑORANZA Lo orgánico y lo inorgánico en la representación de la sociedad Manuel Delgado 1. La nostalgia de lo orgánico Cualquier invocación del concepto comunidad exige verse acompañado, casi como en un protolo, con la consecuente aclaración acerca de qué estamos entendiendo por tal cosa. No es lo mismo emplear el concepto cuando se está hablando, por ejemplo, de la “comunidad internacional”, usando lo que no deja de ser un mero eufemismo alusivo a las consecuencias políticas de los grandes procesos de mundialización, que hacerlo para referirse al conjunto de profesionales comprometidos en ciertas técnicas de conocimiento como “comunidad científica” o a los hablantes de un mismo idioma como “comunidad lingüística”. En otro plano, lo común, puede entenderse como lo que es de todos, lo que es accesible a todos, lo que todos comparten, en lo que todos coincicen... Pero eso tampoco aclara mucho las cosas. Todos los trabajos reunidos en una compilación reciente sobre la gestión comunal de recursos se veían obligados a reconocer lo polémico que resultaba interpretar que se quería decir con “propiedad” u “organización comunal”, tanto a nivel emic como étic.1 Otro ejemplo nos lo brinda el malentendido que ha propiciado la traducción automática del concepto inglés community, alusivo a una unidad social localizada regulada democráticamente a partir del respeto a normas sagradas y tradicionales –y en cuya génesis e implicaciones me detendré enseguida– y lo que los antropólogos españoles llaman “estudio de comunidad”, que no es sino el trabajo etnográfico en una comunidad local, es decir en lo que sencillamente deberíamos llamar un pueblo. 2 Con todo, en ciencias sociales menos, el valor teórico comunidad no puede negar su génesis en una figura formalizada por la sociología alemana del XIX bajo el nombre de Gemeinschaft y cuya invención corresponde a Ferdinand Tönnies, en su libro Gemeinschaft und Gesellschaft, aparecido en 1887 y traducido habitualmente como Comunidad y asociación.3 Como se sabe, la Gemeinschaft o “comunidad” se asocia en Tönnies a un tipo de organización social inspirada en el modelo de los lazos familiares, fundamentada en posiciones sociales heredadas y objetivables y en relaciones personales de intimidad y confianza, vínculos corporativos, relaciones de intercambio, sistema divino de sanciones, etc. Tönnies oponía la Gemeinschaft a otra noción, la de Gesellschaft o “asociación”, relativa a un tipo ideal de sociedad fundada en relaciones impersonales entre desconocidos, vínculos independientes, relaciones contractuales, sistema de sanciones seculares, etc. Suele aceptarse que la inspiración directa para elaborar su teoría la encontró 1 Marie Noelle Chamoux y Jesús Contreras, eds., La gestión comunal de recursos. Economía y poder en las sociedades locales de España y América Latina, Icaria/Institut Català d’Antropologia, Barcelona, 1996. 2 Lo ha notado acertadamente Oriol Prunés es “Dos versiones antagónicas de un pueblo andaluz:: de Julian Pitt-Rivers a Ginés Serrán Pagán”, Demófilo, 33/34 (2000), pp. 65-85 3 Cf.. M. Moreno Arcas, “Ferdinand Toennies. Ell conflicto entre comunidad y sociedad”, Ethnica, 10 (1975), pp. 85-98. 1 Tönnies en la obra Ancient Law, de Henry Maine (1861), en gran medida centrada en el paso de una sociedad basada en el parentesco, la agregación de familias y la propiedad conjunta a otra centrada en el contrato y los derechos individuales. Esa distinción la encontramos en el Manifiesto comunista, de Marx y Engels, por mucho que ya hubiera sido sugerida antes por Ferguson y Millar a finales del XVIII. La Gemeinschaft es esa sociedad imaginada como natural, que se caracteriza por el papel central que en ella juega el parentesco y la vecindad, sus miembros se conocen y confían mutuamente entre sí, comparten vida cotidiana y trabajo y desarrollan su actividad teniendo como fondo un paisaje al que aman. La existencia de la Gemeinschaft se asocia íntimamente con un territorio con delimitaciones claras, cuyos habitantes “naturales” ordenan sus experiencias a partir de valores divinamente inspirados y/o legitimados por la tradición y la historia. Todo en la noción de Gemeinschaft parece responder a la evocación nostálgica de un tipo de vinculación social basada en la verdad, una manera de convivialidad anterior, que tendría como presupuesto la voluntad esencial de sus componentes (Wesenwille), cohesionados por una experiencia común del pasado y organizando unitariamente su conciencia. Esa sociedad otorga un papel principal a lo sentimientos. En cambio, la Gesellschaft se funda en la voluntad arbitraria de sus miembros (Kürwillle). Estos comparten más el futuro que el pasado, subordinan los sentimientos a la razón, calculan medios y fines y actúan en función de ellos. En Tönnies el modelo de la primera es la solidaridad que se da entre un organismo vivo y sus funciones. El de la segunda es la máquina, el agregado mecánico, el artilugio construido. La Gemeinschaft “es la vida orgánica y real”, mientras que la Gesellschaft responde a “una estructura imaginaria y mecánica”.4 En esa oposición apenas se disimula la añoranza por un universo social marcado por el emotivismo y la autencididad relacional que el mal du siécle romántico experimenta como enajenados casi por completo. Esa comunidad perdida –se sostiene– apenas sobrevive en ciertas comunidades campesinas o en sociedades todavía no contaminadas por una civilización occidental el contacto con la cual habría de traer el triunfo ya irrevocable de la incomunicación estructural y el egoísmo y en la que todos, sin excepción, nos vemos abocados a convertirnos en comerciantes. Esa forma de entender la comunidad como Gemeinschaft no puede entenderse al margen del contexto en que es concebida por Tönnies y del tipo de herencia inequívocamente romántica responde. Estamos ante las consecuencias del “desgarramiento” o Entzweiung que experimentan Hölderin, Schelling o Hegel. Lúckas ya remarca cómo Tönnies elabora toda su teoría sobre la comunidad a partir de una concepción fatal del capitalismo, etapa histórica lamentable a la que acaban desembocando todas las sociedades, luego de haber renunciado a la congregación afectual que habían sido . De hecho, según Lúckacs, la idea de comunidad en Tönnies reúne “todo lo precapitalista, en la glorificación de los estados “orgánicos” primitivos y, al mismo tiempo, contra la acción mecanizadora y anticultural del capitalismo”.5 El autor húngaro no deja de subrayar la naturaleza reaccionaria de ese anticapitalismo romántico, que opone la sociedad industrial al pueblo y a la vida y que airea un concepto de organicidad que veremos luego reaparecer en los 4 5 Ferdinand Tönnies, Comunitat i associació, Edicions 62/La Caixa, Barcelona, 1984, p. 33-35. George Lúckaks, El asalto a la razón, Grijalbo, Madrid. 2 movimientos fascistas europeos. Porque, en efecto, lo que resulta definitorio de la Gemeinschaft es su organicidad, tal y como el propio Tönnies reconoce a la hora de sintetizar su concepto de comunidad: “Allí donde los seres humanos estén relacionados por voluntad propia de una manera orgánica y se afirmen entre ellos, encontraremos una u otra forma de comunidad”.6 La disolución de ese comunalismo emotivista es precisamente lo que singulariza el proceso de industrialización y urbanización que conduce a la Gesellschaft. Ese proceso es, para Tönnies, ruptura o debilitamiento creciente de los lazos cálidos y espontáneos e hipertrofia de los sentimientos, embotados por la experiencia frenética de las ciudades. Esa visión, que ya habíamos encontrado en el degeneracionismo romántico de Chautebriand, de Bonald o de Maistre, es el que luego Weber identificará en su teoría sobre las dinámicas de racionalización y desencantamiento del mundo, que supondrán a la postre el triunfo de la famosa “jaula de hierro” que aparece profetizada en su Ética protestante. A su vez, la comunidad tönniesiana no deja de ser la formalización teórica que la recién inventada sociología hace de la vieja comunidad utópica que encontramos a lo largo de la historia de las ideas escatológicas y quiliásmicas, tan centrales en los reformismos radicales cristianos que acaban triunfando en Europa a partir del siglo XVI y que se plantea en todos los casos como objetivo la restauración de una forma de organización social que existió antes de la caída civilizatoria y a la que la maldad de los tiempos impide regresar. No resulta de una casualidad que esa oposición que tipifica dos modelos sociales, uno anterior, otro propio a la sociedad capitalista, sea tan central a las preocupaciones de la Escuela de Chicago, cerca de la cual –y de la mano de Robert Redfield y su contraste sociedad folk/sociedad urbana– aparecerá una nueva versión de esa misma oposición entre una convivencia humana basada en principios que se presentan como simples, verdaderos y naturales, y otra del todo artificial, compleja, insolidaria, definida por la incapacidad de sus miembros en orden a guiarse por algo que no fuera el interés personal. Dirigiendo su mirada a las sociedades de origen de los inmigrantes, los teóricos de Chicago quisieron ver en ellas la vigencia en otros sitios de ese modelo integrado y pacífico de sociedad a pequeña escala, en que podía encontrarse todo lo que la sociedad urbana no podía ofrecer: una convivencia en que se respetaba el pasado, cuyos componentes se sentían vinculados a través de poderosos sentimientos de pertenencia identitaria, y, sobre todo, una sociedad consecuente consigo misma, en que cada lugar estructural era coherente con todos los demás y con su visión del universo y en la que cualquier amenaza para esa congruencia al tiempo social y cósmica era rápidamente neutralizada. Alimentando esa preocupación estaba, por supuesto, Tönnies y su pareja de conceptos opuestos Gemeinschaft/Gesellschat, pero también la noción romántica de cultura que Franz Boas –en quién en tantos sentidos se inspiraron los chicaguianos– había colocado en el centro de sus aportes teóricos, a partir de su deuda con la escuela historicista alemana y, en concreto, con Wilheim Dulthey y los neokantianos. La cultura sería precisamente ese cemento que daría solidez a grupos humanos presupuestos como unidades discretas, exentas e inmanentes, fuente de congruencia que les permite autoidentificarse y dotarse de límites cosmovisionales hasta cierto punto inconmesurables. 6 Tönnies, op. cit., p. 45. El subrayado es mío. 3 Otro factor ideológico va a ser no menos fundamental para comprender la asunción por parte de la Escuela de Chicago de ese concepto romántico de comunidad, como lo opuesto a un mundo moderno en que, parafraseando a Marx y Engels, todo lo sólido se había desvanecido en el aire. Me refiero a la fuerte influencia que los chicaguianos reciben de una determinada sensibilidad social del protestantismo reformador norteamericano. Unas ciencias sociales que, como las postuladas por los sociólogos y antropólogos de Chicago, asumieran la tarea de analizar la desorganización y la anomia a que tendía la vida en las grandes ciudades de los Estados Unidos, no podía por menos que reconocer como adecuadas las conclusiones de Tönnies sobre la necesidad de mantener vivos algunos de los principios del modelo de vida comunitario ante un tipo de sociedad, como la urbana, que había renunciado a cualquier justificación trascendente y dependía de instituciones sin calor. Pero, si las raíces morales de la añoranza por la comunidad en Tönnies las encontrábamos en el anticapitalismo romántico de Hölderin y Schiller, la comunidad cuya restauración se anhela en el contexto chicagiano es aquella cuyo sentido reencontraría su raíz etimológica como congregación de comulgantes, es decir como grupo cuyos componentes establecen entre sí una vinculación trascendente, fundada en su periódicamente renovada lealtad absoluta a las propia génesis sagrada de la unidad obtenida. Es más, en este caso se hacía explícita la fuente teológica de la noción de comunidad como substantivización del principio místico de solidaridad de los creyentes entre sí y con la divinidad. Como ha sido resaltado en numerosas oportunidades la escuela chicaguiana de sociología fue una derivación directa de una inquietud redentorista por salvar a los sectores marginales de las grandes ciudades norteamericanas de las consecuencias de la desestructuración a la que la vida urbana les condenaba, resultado a su vez de la liquidación de las certezas tanto éticas como institucionales que habían caracterizado el vínculo comunal. Esa inquietud no fue únicamente científica, sino sobre todo moral y participaba de esa misma nostalgia por la comunidad perdida, encarnada en este caso por la pequeña sociedad local que Jefferson había instalado en la base misma de la fundación moral de los Estados Unidos. Se puede decir que es de esa versión de la añoranza por la Gemeinschaft –aquí la Holly Commontwealth de los tiempos inmediatamente posteriores a la llegada del Myflowers– es la que explica esos recurrentes ensayos de reconstruir la comunidad perdida en Estados Unidos, desde los pietistas alemanes del XVIII a las comunas hippies y contraculturales de los años sesenta, pasando por dos siglos de experimentos cooperativistas de todo tipo, más o menos duraderos, pero ninguno de ellos con éxito. Al margen de los experimentos utopistas, del todo ajena a las contingencias de un tiempo y un mundo corruptos, esa forma de sociabilidad sagrada, organizada según una jerarquía moral y formal sancionada divinamente, había podido sobrevivir sólo bajo el aspecto de unidades sociales que se retiraban más o menos radicalmente de la mundanidad, como asociaciones de salvados, es decir como sectas en la terminología de Weber. Por el lugar nodal asignado a la congruencia, la integración y la organicidad también el ideal de la holly life protestante no podía dejar de resultar excluyente. En efecto, el pacto de gracia que era la sociedad teocrática de los protestantes heterodoxos que fundaron los Estados Unidos entendían la comunidad como una democracia de elegidos que mimaba el modelo bíblico que le prestaban los judíos como el pueblo de Dios. En tanto 4 asociación de los santos y de los puros, las comunidades pioneras debían pasar buena parte de su tiempo buscando recalcitrantes internos a los que condenar y protegiéndose de toda influencia negativa procedente de un exterior impuro por definición. No se está hablando sino de variantes de la Gemeinschaft tönniesiana. Lo era, en efecto, la pequeña comunidad armónica y homogénea imaginada como no contaminada por la modernidad que imaginó Redfield y los teóricos de Chicago. Lo eran también las expresiones que adoptaba su penosa adaptación al mundo moderno, de la secta religiosa al hogar dulce hogar, pasando por la patria –su expresión mayor– o el sujeto en su intimidad, comunidad unicelular no menos ávida de congruencia interior y organicidad y que constituye la variable mínima de comunitarismo. Fuera cual fuera la fusión social que se forzase a existir dependiendo de vínculos emocionales primordiales, está condenada a generar y nutrirse de ansiedad ante cualquier cosa que pueda amenazarla, cercada como se encuentra de un mundo en que todo es fragmentación, inautenticidad e incerteza. Es por eso que Richard Sennett ha insistido tanto, y con razón, en la naturaleza intrínsecamente destructiva de cualquier forma de comunidad, ineluctablemente condenada a marginar, postergar, someter a estrecha vigilancia o, incluso, si fuera necesario, aniquilar todo aquello y a todos aquellos que impidiera u obstaculizara su conversión en lo que esencialmente son, es decir que obstaculizara su pretensión final de ser alguna vez plenamente coherentes consigo mismas. 2. Sociedades mecánicas La oposición Gemeinschaft/Gesellshaft ha sido homologada con otras que, de la mano de autores más o menos coetáneos de Tönnies, intentaron resumir conceptualmente la gran tránsito que llevó, lleva o llevará tarde o temprano a todas las sociedades de la supuesta simplicidad premoderna a la complejidad creciente del mundo moderno. Entre éstas estuvo la que Émile Durkheim, en La división social del trabajo (1893), entendía como contrastando frontalmente las sociedades basadas en la solidaridad mecánica y aquellas otras que funcionaban en base a una la solidaridad orgánica. Como se sabe, la solidaridad mecánica se encontraría en sociedades con nula división del trabajo y con una estructura organizativa muy simple. En ellas lo colectivo y lo individual se confunden y forman una sola masa homogénea, puesto que los sujetos psicofísicos diluyen su singularidad en una experiencia radical –física y mental– del conjunto social. Por el contrario, la solidaridad orgánica se daría en formas sociales con un alto nivel de división del trabajo y se caracterizarían por la heterogeneidad de formas y funciones y la tendencia a la individuación de sus componentes humanos. Pero la solidaridad mecánica no se corresponde con la Gemeinschaft, ni la orgánica con la Gesellshaft. Ese malentendido es sistemático y lo hallamos en numerosas obras de consulta importantes. En realidad poco tienen en común, a no ser una misma secuencialización en un determinado sentido evolutivo de dos grandes tipos de sociedades, que hace que unas –la Gemeinschaft y la basada en una solidaridad mecánica– precedieran históricamente a las otras, esto es a la Gesellschaft y a las debidas a la solidaridad 5 orgánica. Cuando apareció el libro de Tönnies, Durkheim se ocupó de criticarlo, en especial por lo que hace a la pretensión del autor alemán de que la Gesellschaft, es decir la sociedad urbano-industrial que les era contemporánea, debía caracterizarse por su inorganicidad. Al contrario, era la sociedad moderna la que debía calificarse de orgánica, como el propio Durkheim se ocuparía de hacer más tarde en su División del trabajo social. Curiosamente, la inorganicidad que Durkheim creía encontrar en las sociedades que en aquel contexto fuertemente evolucionista todavía catalogaba como las más “inferiores” era parecida a la que Tönnies descubría en el otro extremo del proceso civilizatorio unilineal, es decir en las expresiones más sofisticada de lo que se da en llamar la cultura occidental. Es decir, la Gesellschaft no era menos orgánica que las sociedades tradicionales o primitivas, puesto que “hay en nuestras sociedades contemporáneas una actividad auténticamente colectiva tan natural como la de las sociedades menos extensas de épocas anteriores. Es ciertamente distinta; constituye un tipo diferente. Pero entre estas dos especie del mismo género no existe una diferencia cualitativa”.7 He ahí el diferencial teórico fundamental entre dos sugestiones teóricas que de forma precipitada hemos tendido a equiparar. En efecto, para Durkheim, al contrario que para Tönnies, la organicidad creciente es la calidad que le corresponde a la sociedades con un alto nivel de diferenciación y complejidad, mientras que las sociedades premodernas dependerían de formas de cooperación más automáticas cuanto más primitivas fueran. Pocos autores han notado esa contradicción, contradicción lo suficientemente destacable como para impugnar la homologación entre los esquemas evolucionistas de Durkheim y Tönnies.8 La inspiración que le lleva a Durkheim a proclamar la inorganicidad de las sociedades premodernas es paradójicamente organicista, en la medida en que está concebida como una reunión de “cuerpos brutos”, moléculas sociales que se mueven al mismo tiempo coordinadas por una lógica espontánea y que muchas veces se expresan de manera que podría parecer irreflexiva y pasional. Por el contrario, las sociedades complejas y altamente diferenciadas se organizan a la manera como lo hacen los cuerpos vivos, es decir gracias a la cohesión obtenida de dispositivos internos autónomos, cuya tarea es coordinar funcionalmente los movimientos individuales, haciéndolo además de manera cada vez más racional, es decir mediante principios que no dependen de los sentimientos para existir y alcanzar eficacia. Ese tipo de fusión social total que Durkheim identificaba con lo que él mismo llamaba solidaridad mecánica no tenía de hecho una existencia real. Lo que podíamos encontrar en las sociedades supuestamente más simples y todavía muy lejos de la complejidad y la hiperdiferenciación del mundo contemporáneo eran, en cualquier caso, formas elementales de organicidad como lo que Durkheim catalogó como sociedades segmentarias, organizadas a partir de clanes. De hecho, la solidaridad mecánica no era ni siquiera exactamente una estructura social, sino más bien un tipo de cohesión basada en la similitud de los componentes del socius. El propio Durkheim reconocía en La división del trabajo social que ese tipo de convivencia se correspondería con una supuesta horda primigenia e indiferenciada de la que no existían restos. En 7 Émile Durkhiem, “F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft”, Revue Philosophique, XXVII (1889),, citado por Steven Lukes, Émile Durkheim. Su vida y su obra, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1984, p. 145. 8 Por ejemplo, lo hace Salvador Giner en La sociedad masa: Ideología y conflicto social, Hora H, Madrid, 1976, p. 141. 6 efecto, “verdad es que, de una manera completamente auténtica, no se han observado sociedades que respondieran en absoluto a tal descripción”, de tal forma que, si tuviéramos que imaginarnos una sociedad plenamente basada en la solidaridad mecánica, lo que nos aparecería es “una masa absolutamente homogénea en que las partes no se distinguirían unas de otras, y, por consiguiente, estaría desprovista de toda forma definida y de toda organización. Ese sería el verdadero protoplasma social, el germen de donde surgirían todos los tipos sociales”.9 Ese protoplasma social del que habla Durkheim –en gran medida inspirado en “el cero de la vida social” al que se refiere Spencer en su Sociología– no puede existir como estructura social, ciertamente, puesto que es la negación de toda estructuración social, aunque sea también al mismo tiempo su requisito. En cambio, puede hacer aparición en ciertas oportunidades en que los reunidos haciendo sociedad entre sí participaban de una manera inapelable en la acción, la emoción y la voluntad compartidas. De esa conceptualización de la solidaridad mecánica como algo que no existe sino eventualmente, que aparece o irrumpe como la evidencia de una forma 0 de sociedad, se deriva sin duda la noción de efervescencia colectiva, con la que Durkheim aludía a estados de excepción en que un colectivo humano se permitía existir en tanto que totalidad viviente, dotada a una inteligencia y una corporeidad comunes, pero sin nada que pudiera parecerse a organicidad alguna.10 En esos periodos de exaltación colectiva, que no puede darse sino en un tiempo muy limitado, los reunidos conformaban un plasma informe que se agitaba sin fines concretos, abandonada a una especie de instinto vital que podía expresarse por el puro aparente placer de hacerlo, pero que podía ser hallada actuando como el combustible que hace posible los grandes cambios históricos. Acaso fueran intuiciones como esas, a la vez que la influencia recibida por los primeros teóricos de las multitudes como Le Bon o Tarde, lo que llevaron a Durkheim a no asignar en exclusiva las formas mecánicas de solidaridad social a las sociedades supuestamente “anteriores”. En el marco de su posterior evolución, Durkheim entendió que también las sociedades más complejas podían registrar el despliegue de ese tipo de dispositivos inapelables de cohesión y harcerlo además en contextos plenamente urbanizados. Era en la actividad de las muchedumbres que uno podía encontrar, desplegando su actividad, esas conjunciones en que el individuo quedaba del todo arrebatado por estados de ánimo, pensamientos y actos cien por cien colectivos, en los que se registraban intercambios y acuerdos tanto mentales como prácticos que no requerían de mediación orgánica alguna, que se producían bajo la forma de lo que hoy no dudaríamos en llamar autoorganización. La generación y posibilidad puede antojarse como la consecuencia de una comunicación “sin hilos”, si se me permite la expresión, acaso como una variante de aquella “telepatía salvaje” de la que hablara un día Frazer. Es en esas oportunidades, provistas por las citas festivas o por las grandes convulsiones históricas, en que podemos ver realizarse una especie de escritura automática de la sociedad, al tiempo que se despliegan aquellas energías elementales que construyen la sociedad, al mismo tiempo que podrían destruirla en cualquier momento. 9 Émile Durkheim, La división del trabajo social, Akal, Barcelona, 2001, pp. 206-7. Émile Durkheim, Les formes elementals de la vida religiosa, Edicions 62/La Caixa, Barcelona, 1986, pp. 242-243. 10 7 Además de esas diferencias –tan grandes como la que hay entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo formal y lo informal, entre lo jerarquizado y lo autoorganizado sin centro–, algo distingue todavía más la solidaridad mecánica durkheimniana de la Gemeinschaft de Tönnies, y es que la primera no puede concebir la exclusión, en tanto que la segunda parece requerirla. La Gemeinschaft y sus derivados se caracterizan esencialmente por ser coherentes y orgánicas y, por tanto, inevitablemente excluyentes de quienes no estén en condiciones de asumir los términos indivisibles e inalterables de una convivialidad sacralmente fundada. Al contrario, para Durkheim: “Allí donde la solidaridad no deriva más que de semejanzas, quien no se aparte mucho del tipo colectivo se incorpora, sin resistencia, al agregado. No hay razón para rechazarlo, e incluso, si hay lugares libres, hay razones para atraerlo. Pero allí donde la sociedad constituye un sistema de partes diferenciadas y que mutuamente se completan, los nuevos elementos no pueden injertarse sobre los antiguos sin perturbar su concierto, sin alterar sus relaciones, y, por consiguiente, el organismo se resiste a intromisiones que no pueden producirse sin perturbación.”11 Ya nos hemos referido a la manera como la división Gemeinschaft/Gesellschaft había recibido equiparaciones entre los predecesores y coetáneos de Tönnies. También a como, más tarde, esa oposición binaria había recibido nuevas versiones, entre ellas la ya mencionada de sociedad folk/sociedad urbana debida a Robert Redfield, en las proximidades de la Escuela de Chicago. Algo parecido podríamos decir de el contraste diádico entre universalismo y particularismo en Talcott Parsons, en concreto las dicotomías que propone del tipo cualidad/actuación o adscripción/logro. Lo mismo para la oposición mentalidad prelógica/mentalidad lógica en Lucien Lévy-Brühl. Aunque sea invirtiendo la valoración, la oposición entre sociedad cerrada y sociedad abierta en Popper se parece a la de Gemeinschaft/Gesellschaft, de igual modo que el mismo tipo de tipos polarizados de estructura institucional podrían hallarse incluso en la propia tradición durkheimniana europea, como vemos en el caso de la oposición cuadrícula fuerte/cuadrícula débil o código restricto/código elaborado en Basil Bernstein, que luego recogerá Mary Douglas en su Símbolos naturales. Ahora bien, quizás no sea tan acertada la similación que se suele hacer entre la oposición entre comunidad y asociación sentada por Tönnies y otra que habrá de tener mucho más tarde una excelente acogida. Me refiero al par communitas/estructura que sugiriera Victor Turner. Recordemos que lo que Turner mantenía en El proceso ritual es que podrían imaginarse dos modelos radicalmente distintos de interacción humana. De un lado, tendríamos la sociedad vista como un orden estructurado, diferenciado, jerarquizado, estratificado, etc., es decir entendida como organización institucionalizada de posiciones y status persistentes. Del otro, la sociedad como magma esencial y sin estructurar, recién nacida, pura y no deteriorada todavía por la acción humana o del tiempo, es decir el vínculo humano en estado bruto. Al primero de estos modelos Victor Turner lo llama estructura, mientras que el segundo es designado como communitas. La communitas no es ningún estado pristino de la sociedad al que se anhele regresar, sino una dimensión siempre latente, disponible y periódicamente activada. Por mucho que numerosos autores –entre ellos el propio Turner– se empeñen en hacer derivar la communitas de la Gemeinschaft de Tönnies, lo cierto es que la des11 Durkheim, La división del trabajo social, p. 180. 8 cripción que se nos hace de esa sociedad hiperactiva y sin forma, que niega y disuelve cualquier morfología social, pero que es su materia prima, se parece extraordinariamente a la solidaridad mecánica durkheimiana. Tendríamos, de este modo, que tanto la solidaridad mecánica como la communitas remiten tipológicamente a un modelo de sociedad incongruente, inorgánica e integradora a través de consensos automáticos, entre personas que no se conocen y que puede que no tengan nada en común entre si que no sea su presencia compartida. Asociación entendida como colectividad indiferenciada y amorfa, pura musculatura, que incorpora a todos los reunidos sin pedirles a cambio otra cosa que su inmersión en una totalidad vivencial absoluta. Las expresiones de ese automatismo social implícito en la noción de solidaridad mecánica no son –una vez superado el clima evolucionista que determinara el primer Durkheim– anteriores, puesto que ese magma que podría adoptar cualquier forma es ciertamente la premisa de la sociedad, pero no está antes, sino en, acaso debajo, inscrita en todo momento de cualquier forma de convivencia, a punto para ser evocada como su fundamento secreto y caótico. A diferencia de la Gemeinschaft y todas sus derivaciones, la sociedad salvaje – parafraseando a Lévi-Strauss, no la sociedad “de los salvajes”, sino cualquier asilvestramiento súbito de lo social– un estado de hervor que posiblemente todas las sociedades se cuidan de escenificar periódicamente, puesto que sirve para delatar de manera espectacular ese principio generador permanentemente presente, aunque oculto, de toda agrupación humana. No indica una situación pre-moderna o a-moderna, a la manera de la Gemeinschaft de Tönnies. Como Victor Turner se encargó de hacernos notar, lo encontramos en todas las manifestaciones de liminalidad ritual, en todos los ritos extáticos que se dan en prácticamente todas las sociedades. También en las urbanoindustriales, como la acción festiva o histórica de las muchedumbres se encarga de recordarnos. No es casual que han sido autores como Jean Duvignaud o Michel Maffesoli quienes han advertido hasta qué punto la efervescencia colectiva de la que hablara Durkheim, continua desplegando entre nosotros sus efectos seminales. En cualquier caso, las sociedades mecánicas son exactamente lo contrario de la Gemeinschaft o cualquier otra modalidad de comunidad en ella inspirada: crónicamente inorgánicas, siempre alteradas, al mismo tiempo efímeras y potentes, inconsistentes, nunca excluyentes, puesto que se alimentan de una humanidad en estado crudo y sin identificar. Todo lo dicho hasta ahora ha servido para señalar la existencia de dos grandes tradiciones que, en ciencias sociales, se han ocupado de tipificar las maneras humanas de convivir organizadamente, que no, como veremos, orgánicamente. Ambas teorias detectan la existencia de formas fusionales de sociedad. En el caso de la tradición iniciada por Tönnies –de matriz romántica y fuertemente degeneracionista–, esa fusión es, como se ha dicho, orgánica – puesto que está estructurada a través de un sistema integrado de funciones y dispositivos que las sirven–, coherente consigo misma, puesto que se pretende fiel a un modelo sagrado de convivencia, cuyas fuentes son trascendentes y cuyo contenido es una cosmosivisión y una cultura que, ciertamente, es común, puesto que todos participan de ella, justamente como la garantía de que se cumpla la naturaleza inmanente y teleológica que se le atribuye. Esa forma de fusión no puede existir sino en estado de alerta constante ante todo lo que pudiera desvirtuar o poner en peligro su propia congruencia, de la que en última instancia depende para existir. En cambio, las fusiones sociales que 9 parten de Durkheim y de su idea de solidaridad mecánica son todo lo contrario. Lo que une a las personas y las convierten en poderosamente solidarias no es que piensen lo mismo, sino que experimentan y se transmiten lo mismo. Tanto en un caso como en otro, los individuos que se perciben a sí mismos como formando una unidad sienten lo mismo, pero en el caso de la comunidad tönniesiana en el sentido de que tienen lo mismos sentimientos, mientras que el modelo inspirado en Durkheim lo que comparten son unos mismos sensaciones. En este segundo caso, lo que vincula es una vivencia que todos comparten, sin que ello presuponga que tengan porqué asumir una, sumándose a ese lo mismo de manera siempre diferente. Será – misma visión del mundo. Es más, a esa vivencia cada cual se puede incorporar a su manera, sumarse a ese lo mismo que se ha generado –y que genera– de manera siempre diferente. Será –siempre en la geneología teórica de Durkheim– un autor como Maurice Halbwachs, quien, en su clásico trabajo sobre la memoria colectiva, sabrá distinguir lo común de lo colectivo, justamente para separar una memoria común, que es idéntica en todos los miembros de la sociedad, de una memoria colectiva, de la que también participan todos, sólo que no subsumiendo, sino articulando la aportación de cada miembro de la sociedad, que es distinta y asume de manera no menos distinta los recuerdos que comparte con los demás. Esa diferencia es importante, porque permite distinguir dos conceptos que con frecuencia se conciben como sinónimos sin serlo y que el propio Durkheim todavía confundía, a pesar de su apuesta por emplear el calificativo colectivo como central, mucho más que común. Lo común, puede ser lo de todos, lo accesible a todos, pero con frecuencia significa –de nuevo en el significado que el romanticismo, el idealismo historicista alemán y el nativismo puritano le asignaron y que ha acabado imponiéndose– aquello con lo que todos comulgan hasta convertirlos no sólo en un único cuerpo, sino –y eso es especialmente estratégico– en una sola alma. Esa idea de lo común hace que la comunidad que de ella se deriva se presente como unidad social severamente jerarquizada, que encierra a sus componentes en un orden cosmovisional y organizativo del que ni deben ni sabrían escapar. Lo colectivo, por contra, se asocia con la idea de reunión de individuos que toman consciencia de lo conveniente de su copresencia y la asumen como medio para obtener un fin, que puede ser el de simplemente sobrevivir. Como se viene repitiendo, la comunidad se funda en la comunión; la colectividad, en cambio, se organiza a partir de la comunicación. En apariencia, la comunidad y la colectividad implican una parecida reducción a la unidad. La diferencia, con todo, es importante y consiste en que si la comunidad exige coherencia, lo que necesita y produce toda colectividad es cohesión. La colectividad puede asumir diferentes manera de organizarse, pero no lo hace siempre y por fuerza invocando principios trascendentes, ni amparándose en la tradición, en la historia, ni en la voluntad de los dioses o de los ancestros. La comunidad es, se ha dicho, un alma; en cambio la colectividad no tiene alma, puesto que, de nuevo como sugería Durkheim, es un mero resorte, un mecanismo, un aparato de producir sociedad, pero que no tiene porqué acabar produciendo ninguna forma social cristalizada y puede conformarse, con las expresiones que Durkheim recogía de la efervescencia colectiva, agitarse por agitarse, sin finalidad, por el mero placer de existir y contemplarse existiendo. 10