Las fuerzas morales - Biblioteca Virtual Universal

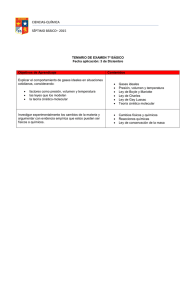

Anuncio