el repertorio de harper del mes de mayo el presidente monroe el

Anuncio

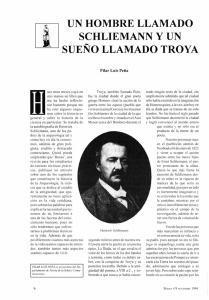

EL REPERTORIO DE HARPER DEL MES DE MAYO EL PRESIDENTE MONROE EL EMPERADOR GUILLERMO Y SCHLIEMANN LA VIEJA TROYA ORÍGENES Y ANTIGÜEDAD DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA Pinta el Harper de mayo a una dama del mayo de otro tiempo, en que se celebraba el advenimiento de las flores con procesiones de la gente moza al campo, y con idilios y bucólicas representadas, que solían ser, con el espectáculo de los pájaros enamorados y las flores abiertas, ocasión de noviazgos y matrimonios. Pinta el Harper a Kairuán, la ciudad sagrada de los tunecinos, llena de gente árabe y berberisca, que tendida sobre la esterilla que cubre los pavimentos de sus bordadas casas, o reclinada sobre las paredes en que resaltan cual manchas de sangre sobre leche unos burdos pájaros rojos, deja pasar la vida, como una reina vestida de harapos al sol que los dora, lánguida y descuidadamente. El Harper pinta a aquel suave y sensato presidente Monroe, que dio forma durable a la doctrina en que se excluye a los países europeos de toda intervención en los americanos, aunque el famoso senador Carlos Sumner mantiene que el pensamiento fue del inglés Canning, y Charles Francis Adams quiere que haya nacido de su propio padre. Al Káiser Guillermo pinta, celoso de su corona, amigo de hablar de cerca al pueblo, sin intermedio de parlamentos,―y más que de hablarle, de dominarle a su sabor y conveniencia; al Káiser Guillermo,―niño pequeño primero, que jugaba en las rodillas de la Reina Luisa con las gencianas azules silvestres de que la señora iba tejiendo una corona a su hija; y luego, peleador contra franceses, consejero de Estado, gobernador de Maguncia, organizador del ejército prusiano, regente y rey de Prusia, vencedor de Schleswig-Holstein, de Austria y de Francia, y consagrado al fin, a los reflejos de las hogueras de París, emperador de la Alemania unida, a la que a despecho del personal cariño y regia simpatía que le llevan a los zares, ha puesto en alianza, por razones de raza y nacionalidad, contra los rusos de un lado, y por razones de conservación contra los franceses de otro, con Austria, a quien abatió y cercenó no hace mucho, y con Italia, lo que hace pensar en el matrimonio de Otelo y Desdémona. Y el Harper’s pinta a Schliemann: por el cual dejaremos, debajo del príncipe Bismarck, y de su casco imperial puntiagudo, al romo, sobrio y fanático emperador Guillermo. El que desentierra una ciudad merece más aplausos que el que la devasta! A Troya y a Micenas ha desenterrado Schliemann; y aunque los médicos quieren ahora que el rico, noble y estudioso arqueólogo repare su salud, a Sibaris trata todavía de sacar de bajo su cubierta de tierra. No es Schliemann copioso pedagogo; ni anda por la naturaleza como un fantasma, a la manera de esos pedantes pálidos y togados que explican ciencia de libros en los gimnasios alemanes; ni es de esos pesados escribidores alemanes, que hacen creer que el pensamiento es un ente paticorto y panzudo, que sobre el vientre anda, como los insectos que han absorbido demasiada savia de árbol,―y no sobre las nubes, con alas brilladoras! Se enamoró Schliemann de Troya, como Don Alonso Quijano de Dulcinea: y por cierto que no viene fuera de camino este acercamiento del Quijote y Ilíada, porque si el hidalgo arremetió en las cercanías de Tordesillas contra los carneros que le parecieron gente vil y enemiga, ya Ájax furioso, en tiempos más remotos, había dado mala muerte a los rebaños de su campamento, en la creencia de que estaba sacando la vida del cuerpo de su rival Ulises y los capitanes del ejército. Schliemann se parece a Clemenceau, aunque tiene los labios más gruesos, el ojo menos duro y el rostro en junto más benévolo.―A la Ilíada la conoce, como conocen los labios de una madre el cuerpo de su hijo. Por ella y por sus héroes ha concebido ese alemán una pasión latina; y le ha sido dado en premio el júbilo de ver desde la cumbre del monte Ida, como resucitado a su voz,―chocando escudos, cargando a sus espaldas a los padres viejos, subiendo más con los pechos que con las manos las murallas de las fortalezas, cubriéndose de presentes y caricias en medio del combate, al pueblo más bello, sereno y armonioso de la tierra. ¡Oh, qué sombra ha proyectado sobre el mundo, el ala de Homero! ¡Y qué frescor, agrandamiento y derrame de luz han de sentirse cuando pase rozando por la frente!―Cumplió sus ocho años el arqueólogo meditando en cómo habrían venido al suelo los muros troyanos; y, si le hubieran dado permiso, el pequeñuelo hubiera ido desde entonces a averiguarlo por sí propio. Vendía arenques Schliemann, que fue mancebo de pulpería en los años más frescos de su mocedad, y ya regalaba con tres vasos de aguardiente a un molinero amigo de beber, cada vez que le hacía la merced de recitarle un trozo de Homero. Como en todas las lenguas se ha escrito de Troya, Schliemann, estimulando con constantes ejercicios la memoria que tenía flaca, aprendió, sin maestros por lo común, todas las lenguas; y como el hablarlas más le importaba, porque de esto hacía él capital como agente de comercio, solía pagar cuatro francos a la semana a un pobre judío, que jamás supo ruso, para que le oyese recitar, con lo que se hacía a componer en la lengua nueva, los párrafos de una traducción eslava del Telémaco que con una Gramática y un Diccionario le bastaron para pasar por ruso en San Petersburgo. Apenas juntó diez mil libras al año, no se dio a gozarlas en paz y vientre, como tantos otros, ni a empollar manuscritos, como los más que gozan fama de sabios; sino a sacar de las entrañas de Hissarlik a su ciudad querida. Cavó, y halló a los seis pies vestigios de una ciudad helénica, que debió existir, como todo lo hallado en ella acusa, unos seis siglos antes de Jesús. Siguió cavando; y en capas superpuestas, llena cada una de restos diversos, originales y rudos, que enseñan civilizaciones y épocas distintas, halló como seis cadáveres de ciudades, o siete, tendidas una encima de otra, como en ciertos cementerios tienden, entre delgadas paredes de tierra, un cuerpo sobre los que ya estaban en la fosa. La última ciudad de las seis, o siete, de Hissarlik apareció a cincuenta y dos pies bajo la superficie de la tierra;―y nada de lo que hay en esas capas de ruinas superpuestas es helénico, ni semejante a nada que lo sea; y como, a flor de tierra casi, está una ciudad que de existencia probada tiene unos veinticinco siglos: ¿a qué asombrosa fecha no se remontarán aquellas otras que yacen en lo hondo, a cincuenta pies del suelo?―Y es lo raro (aunque no es raro, sino natural y muy en acuerdo con lo que se ha asentado ya en La América) que más que a la cerámica de la primera ciudad helénica, se parecen los ásperos vasos y rudos útiles de las ruinas más profundas a los de otras ruinas del mediodía de Europa y a las de México y a las peruanas: lo cual no arguye, como pudiera ocurrir a los aficionados a anticuarismo que andan siempre a caza de derivaciones, que unos de estos pueblos vengan de otros, y Troya de Cajamarca, o Cajamarca de Troya, sino que el hombre, dondequiera que nazca, es semejante a sí mismo; y puesto en igual época, o en iguales condiciones, ante la naturaleza, produce obras espontánea, necesaria y aisladamente semejantes. ¡Tareílla es esa de andar halando de Tartaria a los Andes ascendencias, parecida a la otra de sacar de un único individuo o tipo original la raza humana! Apenas estuvo la tierra en condiciones de que apareciese el hombre sobre ella, apareció―dondequiera que pudo la tierra soportarlo―el hombre. ¡Curioso es ver cómo la ciencia más acabada de los tiempos modernos, viene a confirmar las ideas elementales y directas que asaltan al meditar sobre la naturaleza a un niño reflexivo! Esa acaso es la más sana y fructuosa de las verdades que han venido a descubrirse, o a confirmarse, con las ruinas y objetos revelados por las excavaciones de Schliemann. Ni los griegos fueron un pueblo nacido con casco, lanza y sandalia como su Minerva, súbitamente de sí propio. Ni Ilión fue con sus once ciudades prósperas pueblo de gente agrícola y novicia, sino de comercio y artes, que le permitían vivir con cultura y en gran riqueza. Ni las de Troya son leyendas huecas, compuestas en palabras musculosas y llenas de sangre nueva, por un fantaseador de giganterías; sino estatuas calientes tomadas sobre el mismo molde vivo o trabajadas delante de las imágenes de que tenían llenos aún los ojos las familias de Héctores y Diomedes. Antes era pecado de arqueología creer que Agenor y Danao y Cadmo trajeron del este y del sur las artes que florecieron luego en Grecia; pero desde que Schliemann rompió la corteza de tierra que ocultaba a Micenas, y de las ruinas de la ciudad sacó llenas las manos de ornamentos de plata y oro que se exhiben desde entonces en Atenas; y buscó el hogar de Ulyses en Ithaca, y el suelo donde cayeron castigados los deseadores tenaces de Penélope; desde que sacó a luz las piedras laboreadas de los edificios mycenios, y las hermosísimas jarras de oro sepultadas con las ruinas, y exploró en Orchomeno las tumbas de los reyes legendarios, no peca ya quien mantiene que el arte griego venía de muy atrás acendrándose y limpiándose, y tenía parientes, cuando no padres, en el arte del este y del Asia Menor; sino que el que niega esto es el que peca. Porque es verdad que la cerámica de Micenas tiene todos los delicados caracteres de la helénica antigua; mas de esto mismo precisamente se deduce lo que de artes más viejas vino a las de Grecia, así como lo mucho que debió vivir el pueblo griego antes de poseer aquella escultórica tranquilidad y hermosura luminosa con que de súbito nos aparece. Las enormes piedras cuadradas, cuando no rematadas en perfectas curvas del lado interior; las cavernosas puertas, de heráldicas esculturas presididas, que, como los ojos de la ciudad, se abrían en las espesas murallas, anchas como calzadas, de aquel pueblo que era todo maravillosa fortaleza, dicen claro de una parte que los que hicieron tal ciudad no eran nuevos en hacerlas, ni Micenas era la primera que hacían; y cuenta que es cosa probadísima que aquellos micenios vivieron diez siglos antes de la era de Jesús. Y de otra parte, el vaso de alabastro de borde ondeado, que se parece a los vasos del Renacimiento y vino tal vez a Micenas desde Egipto; las jarras de dibujo perfecto y guarniciones graciosas y esmeradas; los ornamentos de labor finísima, que hacen contraste duro con las mascarillas de oro que cubrían el rostro de los cadáveres hallados en las tumbas y las groseras estatuas que les vigilaban el sueño; las joyas cinceladas de extraños emblemas, tales como los que se ven en los adornos de Babilonia o de Hittita, van contando a las claras, junto con un trozo de huevo de avestruz que revela comercio con África, el tráfico que los pueblos helénicos tuvieron con los pueblos padres de Egipto y el Oriente, y las raíces asiáticas y africanas de aquellas artes que al sol de Ilión se hicieron deslumbradoras y transparentes luego. Porque ver cosa griega es caer de rodillas. ¡Petrificaron el perfume, que en todos los demás pueblos se evapora! Llenas de alma armoniosa están todas las piedras de la Grecia. La América. Nueva York, mayo de 1884.