Bolivia mejor preparada para la crisis del capitalismo

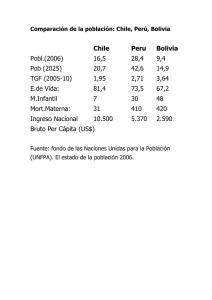

Anuncio

Bolivia, mejor preparada para enfrentar la crisis financiera internacional Luis A. Arce Catacora (*) El mundo está sumido en una crisis estructural del capitalismo, los recientes son más que el coletaje de la crisis de 2008 aún no resuelta. El sistema capitalista enfrenta cinco crisis simultáneas: la crisis financiera, climática, energética, alimentaria y de políticas macroeconómicas, las cuales fueron identificadas en Bolivia desde antes de 2006, cuando se concebía el nuevo modelo económico boliviano. Es de conocimiento general que la crisis financiera que estalló en 2008 se produjo en el corazón mismo del sistema capitalista: el mercado financiero, donde regía el libre mercado y la hipótesis de mercados eficientes. Se generó una crisis de desconfianza que requirió de la intervención estatal a través de salvatajes con recursos públicos a empresas automotrices y a bancos, el fuerte incremento del gasto público, además del considerable gasto bélico del gobierno estadounidense, evidentemente profundizarían la situación de déficit fiscal y deuda pública en países desarrollados como se evidenció desde mediados de 2010 en países europeos y los meses recientes en Estados Unidos. Estados Unidos: Cotización del índice Dow Jones, 2007 – 6 Septiembre 2011 14.500 13.500 12.500 11.500 10.500 9.500 8.500 7.500 01/09/2011 01/05/2011 01/07/2011 01/01/2011 01/03/2011 01/09/2010 01/11/2010 01/07/2010 01/11/2009 01/01/2010 01/03/2010 01/05/2010 01/09/2009 01/01/2009 01/03/2009 01/05/2009 01/07/2009 01/09/2008 01/11/2008 01/05/2008 01/07/2008 01/11/2007 01/01/2008 01/03/2008 01/09/2007 01/05/2007 01/07/2007 01/01/2007 01/03/2007 6.500 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg La crisis climática es la expresión del desorden en la producción capitalista y su efecto en la naturaleza, se manifiesta en la elevación de la temperatura media mundial, el descongelamiento de grandes cantidades de hielo, terremotos, ciclones, tifones, los fenómenos de El Niño y La Niña, con sequías e inundaciones, etc., a los que varios organismos internacionales catalogan como cambio climático, pero que en realidad es una crisis climática, que repercute en la disminución de cultivos y contribuye a la crisis alimentaria. 1 La crisis energética se refleja en la excesiva demanda de energía, la incapacidad de satisfacer los requerimientos, fuertes fluctuaciones del precios del petróleo (desde cotizaciones alrededor de $us 140 el barril a mediados de 2008 hasta $us 33 el barril en febrero y marzo de 2009, un nuevo ascenso hacia abril de 2011 y los $us 86 de cotización en los recientes días). Hasta 2008 Estados Unidos se constituía en el principal consumidor mundial de energía, posición cedida a China a partir de 2009, según estimaciones del país asiático, dado su nivel de crecimiento, en 2020 requerirá la mitad de la energía mundial consumida hoy, la crisis energética se concentra en el hemisferio norte y se reflejaron por ejemplo en los apagones en las ciudades de Nueva York y París. Consumo mundial de energía Fuente: The Wall Street Journal y Agencia Internacional de Energía (EIA) La crisis alimentaria se manifiesta en las fuertes fluctuaciones de los stock finales y la producción de alimentos, contrario al comportamiento tendencial creciente y casi estable de la demanda/utilización de cereales, además en 2009 la FAO indicaba que hasta 2050 se requiere de un incremento de la producción de alimentos en 70% para alimentar a una mayor población, más urbana y con mayores ingresos. El desequilibrio en los balances alimentarios ha generado especulación en mercados y bolsas de alimentos y el racionamiento de producción y exportaciones, que en parte contribuyeron al fuerte incremento de los precios de alimentos en los mercados mundiales, principalmente entre 2007 y 2008. Adicionalmente, la producción de biocombustibles en varios países desarrollados y emergentes, también vinculado a la crisis energética, ocasionó la disminución de la capacidad productiva alimentaria en el mundo, en lugar de alimentar a la población se alimenta a las máquinas. La situación de hambre lamentablemente no se ha resuelto, la población subnutrida, según la FAO, alcanzó en 2009 a 1.023 millones de personas. 2 Finalmente, la crisis de políticas macroeconómicas reflejada en la incapacidad de los países para resolver la crisis de 2008 y sus profundos problemas estructurales en balances fiscales, en cuenta corriente, incremento de la deuda pública, etc. Según información del FMI, en 2010 la deuda pública de Estados Unidos alcanzó 92%, en Japón superó 220%, en Grecia 142%, en Italia 119%, entre otros. El mayor acreedor de la deuda estadounidense es China. Países seleccionados: Deuda pública en porcentaje del PIB, 2010 250 220 200 150 100 50 142 119 97 96 92 84 84 83 80 77 69 66 60 55 48 43 37 37 27 24 18 15 9 Japón Grecia Italia Bélgica Irlanda Estados Francia Canadá Portugal Alemania Reino India Brasil España Uruguay Argentina México Bolivia Colombia Indonesi Perú China Paraguay Chile 0 Nota: La deuda en % del PIB corresponde al Gobierno General Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) Tenedores de los bonos estadounidenses, Junio 2011 (En miles de millones de USD y porcentaje) País Monto Part. % Total 4.499 100,0 China 1.166 911 25,9 20,2 350 230 207 7,8 5,1 4,6 153 3,4 141 118 3,1 2,6 110 108 1.006 2,4 2,4 22,4 0,14 0,003 Japón Reino Unido Exportadores de petróleo (1) Brasil Taiwan Caribbean Banking Centers (2) Hong Kong Rusia Suiza Resto de países d/c Bolivia (3) (1) Incluye Ecuador, Venezuela, Indonesia, Bahrain, Irán, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Emiratos Árabes, Argelia, Gabon, Libia y Nigeria. (2) Incluye Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Netherlands Antillas y Panamá, (3) al 11/07/2011 Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Banco Central de Bolivia 3 En un contexto en que la crisis del sistema capitalista se produce por el desfase existente entre la esfera de la circulación (donde se encuentra el sistema financiero) y la esfera real, el de la producción, la respuesta para enfrentar la crisis en países como Bolivia es la producción de bienes materiales, específicamente, la estrategia boliviana es la producción de alimentos y energía, por supuesto, sin decuidar la producción de otros bienes. En esa línea, el gobierno boliviano desde 2006 aplicó una serie de políticas productivas, en 2007 creó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que canalizó hasta julio de 2011 $us 192 millones al sector pequeño productor, fundamentalmente de alimentos donde se dirige el 75% de los créditos, se otorgaron casi 21.000 créditos y se generaron y mantuvieron cerca de 408 mil empleos. La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) creada en 2007 contribuye a la ampliación de la superficie cultivada de alimentos estratégicos como soya, maíz, trigo y arroz. El aporte de capital a EMAPA alcanzó a Bs. 965 millones entre 2007 y julio de 2011. Se crearon dos fondos de garantías para proyectos productivos, uno a través de Propyme Unión y otro recién creado por el BDP, que tienen una cobertura del 50% del crédito a pequeños productores. Se dispuso de $us 200 millones entre el gobierno y la banca privada para financiamiento al sector de medianos y grandes empresarios de alimentos. El Estado también intervino en la producción de alimentos a través de la creación de las empresas de lácteos (LACTEOSBOL), almendras (EBA), caña de azúcar (Ingenio azucarero de San Buenaventura), cítricos, procesadoras de frutas, construcción de silos de almacenamiento de EMAPA, etc. Asímismo, el gobierno nacional impulsa una serie de programas específicos de fomento productivo como los créditos canalizados a través del BDP a productores de quinua y cañeros, asistencia técnica y dotación de maquinaria a productores de maíz y trigo, autorización a EMAPA de compra de alimentos de pequeños productores con 10 y 15% de sobreprecio para incentivar la producción de alimentos, inversiones en infraestructura de riego, fortalecimiento del Instituto Nacional de innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), o sea mejorar la semilla y producirla, y normativa que permite la liberación de aranceles a importación de insumos y maquinaria agrícola, entre otros. Recientemente se aprobó la Ley de Revolución Productiva que plantea la intervención del Estado como productor de alimentos a gran escala que de ninguna manera significará competencia a productores privados sino que pretende asegurar la producción alimentaria para satisfacer a la población boliviana, igualmente se crearán las empresas de semillas y fertilizantes, y se introducirá el seguro agrícola. 4 En el tema de producción de energía, se encuentran en proceso los proyectos de construcción de las hidroeléctricas de El Bala, Rositas, Cachuela Esperanza, San José, Miguillas y Misicuni, además de energía termoeléctrica, geotérmica y eólica. Las medidas ya aplicadas desde 2006, como las productivas mencionadas anteriormente, y las de consolidación del nuevo modelo económico, que incluyen el desmontaje del neoliberalismo y desacople de la globalización, el incremento de la demanda interna, a través de la política de redistribución del ingreso mediante los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy, el incremento de la inversión pública que alcanzó niveles históricos en 2010, la recuperación de las políticas monetaria y fiscal para el Estado, el continuar garantizando la estabilidad macroeconómica, entre otros, plantean el escenario suficiente para que Bolivia esté preparada para enfrentar el nuevo coletazo de la crisis del capitalismo. (*) Es Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia 5