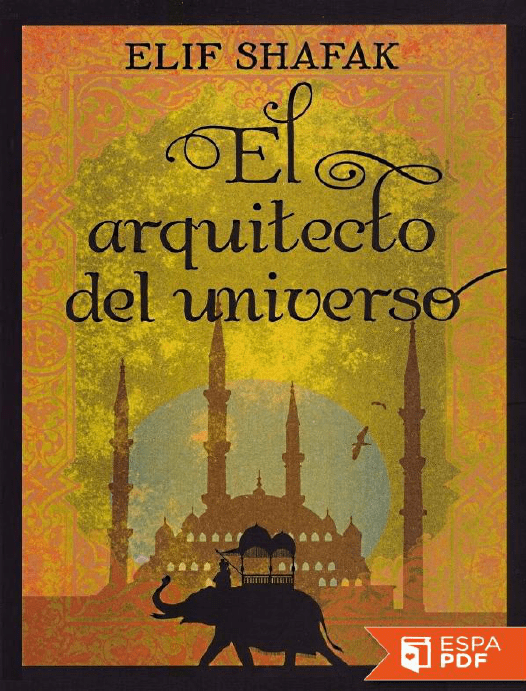

El arquitecto del universo

Anuncio