La revolucion es un sueno etern - Andres Rivera

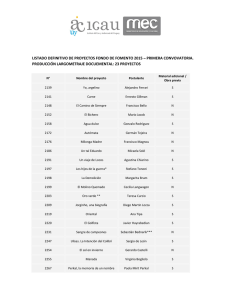

Anuncio