Capítulo 1 LA CONFERENCIA DE HENDAYA

Anuncio

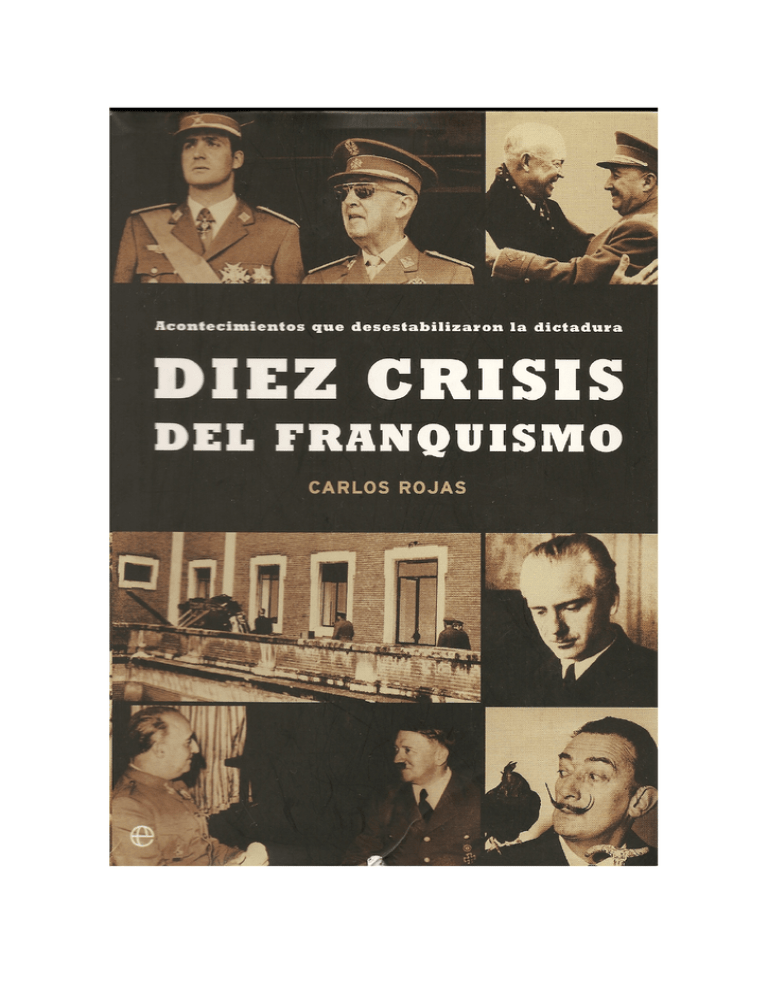

(CONTRAPORTADA) Los diez acontecimientos que se recogen en este libro señalan algunos de los momentos más críticos del franquismo, aquellos que, por razones de muy diversas índole, desestabilizaron el Régimen e incluso contribuyeron decisivamente a su desaparición. En estas páginas concurren crisis internacionales, como la Conferencia de Hendaya en 1940 o el desembarco de Eisenhower en Marruecos en 1942; crisis intelectuales, como la que suscitó José Ortega y Gasset tras su regreso del destierro en 1945; crisis surrealistas, como la provocada por la extraña relación entre Salvador Dalí y Franco; y, por supuesto, crisis de gran trascendencia política que transformaron el escenario de los años sesenta y setenta; el fusilamiento de Julián Grimau, el asesinato de Melitón Manzanas y el subsiguiente juicio de Burgos, el juramento de Juan Carlos en las Cortes y el magnicidio del almirante Carrero Blanco. Carlos Rojas, profesor emérito de la Universidad de Beorí (Atlanta, EE UU) y galardonado con los premios Nacional de Literatura y Espejo de España, entre otros, nos ofrece una visión esclarecedora de la dictadura y del eclipse de un modelo político que el Generalísimo encarnó con poderes omnímodos. (SOLAPA) CARLOS ROJAS (Barcelona, 1928) es doctor en Filosofía y Letras y Charles Howard Candler Profesor of Spanish Literature –emérito- de la Universidad de Emory, Atlanta (EE UU). Historiador y novelista, ha publicado decenas de libros y centenares de artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Ha obtenido varias premios literarios: Ciudad de Barcelona 1958 (El asesino de César), Nacional de Literatura 1968 (Auto de fe), Planeta 1973 (Azaña), Nadal 1979 (El ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca asciende a los infiernos) y Espejo de España 1980 (El mundo mítico y mágico de Pablo Picasso). Entre sus títulos más recientes –muchos de los cuales han sido traducidos a diversos idiomas- cabe destacar: Yo, Goya; La vida y la época de Carlos IV; Los Borbones destronados; El bastardo del Rey y Despiadada memoria. Igualmente, ha realizado diversas exposiciones de pinturas y collages en España, Estados Unidos y México. Capítulo 1 LA CONFERENCIA DE HENDAYA Serrano Suñer en Berlín El 13 de septiembre de 1940 Ramón Serrano Suñer, concuñado de Franco y ministro de Gobernación en el segundo Gobierno del Generalísimo, parte hacia Berlín como enviado y representante del jefe del Estado. Acude a la capital del Tercer Reich a requerimiento de Hitler, para precisar las condiciones de la intervención de España en la Guerra Mundial como aliada de Alemania. Escoltan a Serrano Eberhand von Stohrer, embajador alemán en Madrid, y un séquito a todas luces excesivo, como lo reconocerá el propio ministro en sus Memorias, aparecidas la friolera de treinta y siete años después. Figuran en la comitiva consejeros nacionales como Dionisio Ridruejo, Miguel Primo de Rivera, Manuel Halcón, Manuel Mora Figueroa y Antonio Tovar; futuros ministros como Demetrio Carceller; altos mandos militares como el general Antonio Sagardía, jefe de la Policía Armada, y el teniente coronel Hierro; un alto y experto funcionario de la Comisaría de España en Marruecos y el director de la Agencia Efe. A doble título de consejero nacional y secretario intérprete de la misión viaja Tovar con Serrano. Aunque lea la lengua de Goethe y conozca la literatura alemana, cuando tres decenios después, desengañado del franquismo y el fascismo, profesen filología clásica en Tubinga, todavía se valdrá de intérpretes locales para explicarse en clase. En Berlín se limita a «retraducir» -la expresión viene de su ministro- la poca adecuada versión en que Gross, el truchimán de Hitler, traslada las respuestas de Serrano1. Serrano Suñer no será ministro de Asuntos Exteriores hasta el 18 de octubre de 1940, a dos semanas vista de la Conferencia de Hendaya. En aquella cartera le precede el general Juan Beigbeder. Arabista, excelente conocedor del alemán antiguo y de la Alemania nazi, además de alto comisario en Marruecos, a Beigbeder lo descartaron Franco y Serrano como posible interlocutor de Hitler: es anglófilo y mantiene buena amistad con el embajador británico, sir Samuel Hoare. Pronto Beigbeder, el general Antonio Aranda y el delegado de la Agencia Efe en Berlín, Ramón Gartriga, serán los primeros en sostener y razonar la posible victoria aliada en la contienda mundial. Para entonces Beigbeder, cesado después de un breve tránsito por su ministerio, escribe a una amante que no llegará a desposar: «Claro que nos casaremos, cariño mío. En cuanto reviente el enano del Pardo.» Franco ignora semejante juicio de valor acerca de su persona, pero ya entra en las iglesias bajo palio como si fuese el Santísimo Sacramento. También desconfía del contradictorio temperamento de Beigbeder. En África tan pronto se encerraba en un monasterio como en un prostíbulo. Por una ironía del destino, el propio Serrano Suñer había propuesto a Beigbeder para el Ministerio del Exterior. Lo aceptó Franco no sin explícitas reservas acerca de la salud mental del arabista. Desestiman Franco y Serrano la candidatura del general Juan Vigón, aunque ya se haya entrevistado con el Führer en Bélgica el 16 de junio de 1940. Antiguo jefe del Estado Mayor del Generalísimo en la Guerra Civil, monárquico y germanófilo, no creerá posible la derrota del Reich hasta casi el final de la contenida. Con Wolfram von Richthofen, jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor, ha planeado y dirigido el bombardeo por saturación de Guernica el 26 de abril de 1937. En la Bélgica ocupada, Vigón recordó a Hitler y a su titular de Exteriores, Joachim von Ribbentrop, una previa carta de Franco, ofreciéndose a servirle donde y cuando el Führer lo dispusiera. Pero también reveló el general entonces los temores de Franco a un posible desembarco de los Estados Unidos en Canarias o Marruecos. Insistió Vigón en las reivindicaciones sobre Gibraltar y Tánger, así como sobre el Marruecos francés y parte de Argelia. Precisamente cuatro días antes el Gobierno español había cambiado su neutralidad en «no beligerancia», y la antevíspera el coronel Juste ocupaba «temporalmente» la ciudad internacional de Tánger. Aunque Hitler accediera enseguida acerca de Gibraltar y Tánger, se mostró reticente y evasivo sobre las otras peticiones. La antevíspera de su encuentro con Vigón, la Wehrmacht había ocupado un París poco menos que indefenso. (En Berlín Dionisio Ridruejo dijo entonces a Ramón Garriga que los alemanes ya habían ganado la guerra Mundial y pertenecían a una raza superior. La primera de aquellas evidencias le deleitaba como falangista. La segunda le repelía como cristiano. Tartajeando replicó Garriga: «No son una especie suprema, y en 1945 habrán perdido esta guerra, en mitad de una catástrofe sin precedentes en toda la historia de Alemania. A ti se te conoce enseguida que eres un paleto de Burgo de Osma.») Siete días después, invadidas dos terceras partes del territorio nacional, capitulaba Francia en el bosque de Compiègne. Quiso Hitler que se firmara el armisticio en el mismo vagón de tren donde se rindieran los alemanes en 1918. Sin embargo, el canciller alemán no estaba dispuesto a humillar innecesariamente al mariscal Philippe Pétain, cediendo a Franco despojos del imperio colonial francés. Además, aún tenía Hitler la esperanza de que Londres se doblegara y firmase otro armisticio. El 19 de julio, el Führer lanzaba desde el Reichstag su ultimátum al Reino Unido2. William Shirer, el corresponsal estadounidense que narraría la bárbara saga del Tercer Reich, creyó entonces que Hitler había pronunciado el mejor de sus discursos. Absteniéndose de incurrir en sus habituales estridencias e histrionismos, aseguró al Reichstag que el pueblo británico no creía en la necesidad de mantener la lucha. Únicamente Winston Churchill y su Consejo se empeñaban en proseguirla, mientras ponían a cubierto a sus hijos y sus fortunas en Canadá. Como generoso vencedor, él ofrecía a Gran Bretaña una paz muy digna. No mendigaba favores y limitábase a hablar en nombre de la razón. De anochecida, sin molestarse en consultar con la residencia del primer ministro británico en el número 10 de Downing Street, la British Broadcasting Corporation (BBC) rechazaba airadamente la propuesta del Führer. Winston Churchill se mostró muy satisfecho de que la emisora dispusiese la historia por su cuenta, al menos en semejante ocasión. La BBC parafraseaba su propio discurso en la toma de posesión de la presidencia del Gobierno: si desembarcaba el invasor, los británicos combatirían en las playas, los campos, las calles y las casas. Calle por calle y casa por casa. Pero nunca sucumbirían ni capitularían aunque tuvieran que defenderse con cuchillos cascos de cerveza. Franco barajó convicciones bastante distintas de las churchillianas acerca de aquel conflicto. Un año antes, cuando un voluntario inglés en las Brigadas Navarras –Peter Kemp- se despedía de él al término de la Guerra Civil, le pidió el Caudillo su dictamen sobre el porvenir europeo. Kemp creía inevitable «the Second Great War», y disponíase a servir a su país, contraviniendo sus íntimas convicciones políticas. Replicó Franco, con sonrisa de suficiencia, que otra Guerra Mundial era imposible. --En el verano del año siguiente Franco tenía la certeza de que el Reino Unido capitularía en cuanto el sentido pragmático de Churchill se impusiera a las bravatas de su belicismo. Con la fe ciega de Ridruejo, también supondría poblado el Reich por una raza suprema, aunque acaso matizara semejante convicción con reservas de trastienda gallega. Al fin de cuentas, aun antes de declarada la Guerra Mundial, a través de gestas dignas de Alejandro o Gengis Khan, Hitler se había apoderado de Austria en 1938, de Checoslovaquia en marzo de 1939 y de Dantzig en agosto de aquel mismo año. El 28 de septiembre, el Führer rendía al ejército polaco para repartirse aquel país con Stalin. En la primavera siguiente llegaba el turno de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El 16 de junio dimitía el Gobierno de Paul Reynaud en la Francia invadida y el mariscal Pétain solicitaba las condiciones del armisticio. Como Vigón se lo recordaría a Hitler, el primero de junio Franco le felicitaba por todas sus victorias y ofrecía sus servicio donde fuesen más valiosos. Pero el 19 de aquel mismo mes la embajada española en Berlín entregaba a Ernest von Weizsäker un memorándum reiterando las demandas africanas. En pago de Gibraltar, el Marruecos francés y el Oranesado, España comprometía su entrada en la guerra contra el Reino Unido. Franco reclamaba también armamento, alimentos, petróleo y materias primas imprescindibles. A la vuelta de seis días, Weizsäker cursaba la respuesta alemana. El Tercer Reich anotaba las pretensiones españolas y haría pronta entrega del armamento solicitado. El 18 de julio, aniversario oficial del principio de la Guerra Civil, Franco prometía poner en pie dos millones de combatientes, en defensa de todos los derechos patrios3. En vísperas de la contienda mundial todavía se esforzaba por demorarla el mariscal del aire Hermann Goering. Al conocer la declaración de guerra de Gran Bretaña al Reich, recién invadida Polonia, había exclamado Goering: « ¡Dios nos valga si ahora volvemos a perder!» No obstante, en el verano de 1940 tenía la certeza de que su Luftwaffe doblegaría a la Royal Air Force (RAF) y haría posible el desembarco en Inglaterra. El 15 de agosto, en la primera gran batalla aérea de la historia, caían 105 aparatos alemanes frente a 34 de la RAF. Los Hurricanes y Spitfires volaban más rápidos que los Stukas, y el radar hacía su decisiva aparición en las costas británicas. Precisamente entonces cometió Goering el primero de sus grandes errores tácticos ordenando que cesaran los ataques a las instalaciones de radar, puesto que nunca parecían dañadas. Anticipando una victoria en el aire que aún permanecía incierta, el 20 de agosto pronunciaba Churchill en los Comunes una de sus sentencias más lapidarias y difundidas: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos», refiriéndose al esfuerzo del personal de la aviación. No obstante, el 6 de septiembre la RAF había perdido la cuarta parte de sus efectivos, y contaba doscientas treinta bajas entre muertos y heridos graves. Los restantes volaban agotados por sus muchas salidas diarias. Al día siguiente, el mariscal Goering incurría en otro desatino táctico suspendiendo los ataques a los aeródromos para concentrarlos en el casco urbano de Londres. Aunque Churchill se sumiese en una honda depresión temiendo que los alemanes destruyesen media City y el Rey tuviera que negarse a ser evacuado con su familia, cobraron un respiro los cazas británicos para rehacerse y reorganizarse. En represalia por los ataques sobre Londres, la RAF bombardeó dos veces Berlín, el 24 y el 28 de agosto. Antes baladroneaba Goering que él sería in judío, apellidando Meyer, el día que los bombardeos británicos atacaran el Tercer Reich. El humor negro alemán cerraba el verano con toda suerte de chanzas acerca del reichmarshall «Meyer Pour le Mérite» (en alusión a la más alta condecoración militar alemana, que le fue concedida a Goering en la Primera Guerra Mundial). El 15 de septiembre, víspera de la llegada de Serrano y su séquito a Berlín, se libraba el combate decisivo en la batalla de Gran Bretaña. En tanto la RAF perdía únicamente 34 aparatos, los Spitfire y Hurricane derribaban 34 bombarderos alemanes y 20 cazas. Seguirían los ataques nocturnos a Londres hasta el 3 de noviembre, pero no volvieron los diurnos hasta el invierno de 1945, cuando Werner von Braun ensayó sus cohetes balísticos, los V-2, sobre la capital británica. Hitler había resuelto demorar la invasión de Inglaterra «hasta la primavera o el verano siguiente». De hecho renunciaba secretamente a rendir al Reino Unido con bombardeos, que sólo mantuvo por exclusivas razones políticas4. Todavía en agosto abría la prensa alemana una inesperada campaña contra la España de Franco. Puntualmente tradujo y envió Garriga a Serrano Suñer aquellas críticas y verídicas observaciones. Casi devastado había sobrevivido el país a la contienda civil. No podía reactivar la economía ni las exportaciones sin créditos extranjeros, algo que la guerra en Europa hacía imposible. Prohibían los Estados Unidos la venta de gasolina a España, aunque durante la Guerra Civil Texaco suministró gratuitamente a Franco todo el petróleo que necesitaba. A su vez imponía el reino Unido los navy certificates, o autorizadas revisiones de las mercancías transportadas. También el 2 de agosto llegaba a Berlín un nuevo embajador español, el general Eugenio Espinosa de los Monteros. Hablaba perfectamente el alemán y llevaba su deferencia hacia los nazis a serviles extremos que exasperarían a Serrano Suñer. El 6 de septiembre el almirante Erich Raeder preguntaba a Hitler por sus propósitos si fracasaba la campaña aérea sobre Gran Bretaña. Como jefe de la Armada y miembro del gabinete secreto del Führer, no ocultaba Raeder el convencimiento de que el desembarco alemán en Inglaterra era poco menos que imposible. Tan pronto empezó a dispersarse Hitler, parloteando sobre Suez, Noruega, los Estados Unidos, el imperio Francés y la hipotética unión de las «Alemanias septentrionales», le interrumpió el almirante y expuso su propio proyecto para vencer a los británicos. Alemania excluiría al Reino Unido del Mediterráneo con la ocupación de Gibraltar y Suez, las llaves del poder imperial británico. Pero deberían ser arrebatadas o cedidas las Azores y las Canarias, para que el Reich estableciera en aquellos archipiélagos unas bases militares que en su día se enfrentarían a la Armada británica y acaso también a la estadounidense. En tal contexto sería indispensable la activa participación de España al lado de Alemania. Hitler escuchó las ideas de Raeder, pero objetaba que no podría repostar en las Canarias la aviación, puesto que los submarinos no transportaban petróleo. Replicó el almirante que aquel impedimento hacía inexcusable la intervención de Franco, para que los barcos cisterna abastecieran a la Luftwaffe en los puertos españoles. Se abstuvo Hitler de tomar una inmediata resolución, pero pidió la pronta venida de Serrano a Berlín5. OBEDIENCIA AL FÜHRER Ramón Serrano Suñer es muy distinto del general Vigón. Estudió leyes sacando matrículas de honor en todas las asignaturas y tiene el más brillante expediente académico de España. Obtuvo por oposición un puesto de abogado del Estado con destino en Zaragoza y allí conoció, deslumbrándolos inmediatamente, al director de la Academia Militar, Francisco Franco, y a su esposa, Carmen polo. En febrero de 1931 casó con la hermana menor de Carmen, Ramona o Zita polo. Fueron sus padrinos de boda Franco y José Antonio Primo de Rivera, con quien mantenía estrecha amistad desde sus días de estudiante. Volverían a encontrarse Serrano y José Antonio en el Parlamento de la República, donde Serrano era diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles. Serrano Suñer se negó a entrar en Falange por discrepancias personales y jurídicas con toda forma de violencia callejera. Cuando en noviembre de 1936 condenaron a muerte a José Antonio Primo de Rivera, encarcelada en Alicante, nombró a Serrano uno de sus dos albaceas. Estallada la contienda y apresado en agosto de 1936, sobrevivió Serrano a la saca de la Cárcel Modelo, aunque dos hermanos fueron asesinados en Madrid. Gracias al doctor Marañón, en cuya clínica consiguió alojarlo el diputado socialista Jerónimo Bugeda, pudo huir de Madrid con su familia y llegar a Salamanca el 20 de febrero de 1937. Franco despachó un automóvil a la frontera, donde recogería a la familia de su concuñado, aunque no intentara antes canjear a Serrano. Posiblemente, al abrazarse en un saloncito del palacio arzobispal salamantino, ninguno de los dos presentía que Serrano iba a convertirse en el segundo poder político de la España rebelde. En Salamanca encontró Serrano lo que él llamaba «un Estado estrictamente campamental». Pronto indujo a Franco a crear otro con fundamentos jurídicos y a escoger un gobierno que sustituyera a la Junta Técnica «presidida» por el general Fidel Dávila. Todo ello fundado en principios de orden y autoridad y no en criterios democráticos, que ambos suponían periclitados. No se imaginaba Serrano que sus gestiones perpetuasen el poder vitalicio y absoluto de su concuñado, sumando entonces la presidencia del Gobierno a la jefatura del Estado y el supremo mando de las Fuerzas Armadas. Un mando político y militar, como lo concebía y llamaba el propio Franco, que nadie tuvo antes ni volvería a asumir en España. Por añadidura, a raíz de un tiroteo entre falangistas, soldado en Salamanca con dos muertos la noche del 16 al 17 de abril de 1937, desaparecía Falange Española y la remplazaba una nueva entidad que pasaría a denominarse «Movimiento Nacional», bajo la inamovible jefatura de Franco. Unificados los partidos, Manuel Hedilla –jefe nacional de Falange en «ausencia» de José Antonio ya fusilado –fue condenado a doble pena de muerte por rechazar la presidencia de la Junta Política en el Movimiento y por el asesinato de los dos falangistas la madrugada del 17 de abril. A instancias de Serrano y del primer embajador alemán, Wilhelm von Faupel, le serían conmutadas sus máximas penas. El 30 de febrero de 1938 Serrano se reservaba la cartera de Interior en el primer Gobierno del Generalísimo, aunque todo el mundo supiese que era la eminencia gris de su concuñado. Galeazzo Ciano, el todopoderoso ministro degli Esteri en Italia, creía que Serrano aspiraba a Asuntos Exteriores en España. El suegro de Ciano, Mussolini, le aconsejaba olímpicamente un puesto más alto: «Guardate, caro amico. Franco debe de ser cabeza del Estado y mandar en el Ejército. Pero usted le corresponde la jefatura del Gobierno»6. Apenas aposentado con su séquito en el Hotel Adlon, de Berlín, Serrano Suñer sostiene dos encuentros con su homólogo Joachim von Ribbentrop. Después de haber forjado Ribbentrop el pacto de Alemania con la URSS (Hitler envidia su poliglotismo, pues Ribbentrop habla perfectamente el francés y el inglés), lo llama el primer talento del Consejo y lo supone un nuevo Bismarck. En realidad es un antiguo corredor de vino, torpe y ensoberbecido, que introdujo al partido en el mundo de las finanzas y la aristocracia por su matrimonio en la alta sociedad. Empieza brutalmente Ribbentrop, preguntando a Serrano cuándo intervendrá España en la contienda junto al Tercer Reich. Para desviar la acometida, recurre Serrano a la consabida amistad de ambos países y las reivindicaciones españolas pendientes. Enseguida traslada el discurso a la desastrosa situación española, falto el país de adecuados transportes, trigo, gasolina, caucho y nitratos. Los índices de renta per cápita son todavía inferiores a los de 1935, y aunque Serrano todavía lo ignore, esos niveles no se superarán hasta 1951. Teóricamente cuenta España con un ejército de medio millón de soldados encuadrados en veintiséis divisiones. Pero toda esa tropa, muy mal armada, sirve hasta dos o tres años para mitigar el paro de una juventud hambrienta y cesante. A Ribbentrop tales cifras le parecen exageradas y se muestra indiferente ante las reivindicaciones africanas. De su actitud deduce Serrano que Hitler nunca satisfará las demandas coloniales de Franco, para no perder la alianza y el vasallaje de la Francia de Pétain. Por la noche, conversando en francés y sin intérpretes, propone de improviso Ribbentrop la cesión de una base militar en las Canarias justo con Añadir y el cabo Mogator, en territorio francés. Desprevenido ante aquella solicitud nunca anticipada y sugerida a Hitler por el almirante Raeder, replica Serrano que las Canarias «son una provincia de la misma patria». Le replica Ribbentrop que también forman parte de la defensa euroafricana frente al imperialismo estadounidense, y añade despectivamente que sólo al Generalísimo le corresponde resolver aquella cuestión. Serrano asiente, pero asegura a Ribbentrop que cursará la propuesta sin expresar a Franco su personal e inamovible oposición. Consultado el Caudillo, por especial correo aéreo entre él y Serrano, muestra su absoluta conformidad en lo de Canarias, aunque acaso se pueda renunciar a Añadir y al cabo Mogador. También por primera vez da a entender a Serrano que España demoraría su intervención si la resistencia del Reino Unido se prolongase indefinidamente7. Al día siguiente se encuentra Serrano Suñer con Hitler. Invitado dos años antes al Congreso del Partido en Nuremberg, sólo lo vio entonces de lejos. Cuatro décadas después rememorará sardónicamente haberle dicho el Führer a Albert Speer en aquella ocasión que todos los juegos olímpicos se celebrarían en Alemania a partir de 1945, porque entonces el Reich dominaría el mundo. Hitler habla encarecidamente a Serrano de los Stukas, llamándolos por su nombre completo (aviones de combate en picado), pero calla o pasa por alto que ya fueron superados por los cazas británicos y retirados de la batalla de Gran Bretaña. Un tanto para asombro de Serrano, con Ribbentrop asiste a la entrevista el almirante Wilhelm Canaris. Aunque Serrano todavía lo ignore, Canaris, que habla impecable castellano y se mueve a sus anchas en Madrid al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores, informó secretamente al Estado Mayor alemán. Dijo que España vivía una desesperada situación económica y que Franco contaba con la enemistad de la iglesia y el generalato monárquico. No entraría en la guerra sin tener la irrebatible seguridad de una victoria alemana. También quiso prevenir a Hitler de que el Generalísimo no era un héroe, sino un tergiversador y un mamarracho. Las conversaciones se interrumpen unos días, cuando Ribbentrop viaja a Italia para entrevistarse con Ciano y darle cuenta de lo tratado en Berlín. Afirma en Roma que el Führer no se muestra del todo reacio a las reclamaciones africanas de Franco, a sabiendas de que un contrariado Mussolini considera el Mediterráneo un futuro «lago italiano». Expresa el firme convencimiento de que Serrano firmará un protocolo con las condiciones de la intervención española y asegura que en menos de un mes, en cuanto suene el primer cañonazo contra Gibraltar, el Caudillo se unirá a la victoriosa lucha de las fuerzas del Eje. Ciano, opuesto a la intervención italiana en su fuero más íntimo, escucha aquellos vaticinios con escepticismo. Falto de autoridad para ello, Serrano Suñer se niega a firmar cualquier protocolo en Berlín. Mientras Ribbentrop se encuentra en Italia, viaja por Bélgica y Francia invadidas. Le impresiona el poderío militar alemán, pero no deja de advertir que la batalla de Gran Bretaña dista de resolverse a favor del Reich. Antes de volver a Madrid acuerda una próxima entrevista entre Franco y Hitler en el sur de Francia. De todas las divagaciones y bravatas del Führer, guarda el recuerdo de una frase terrible y canallesca que el dictador repetiría en Hendaya: «Soy el dueño de Europa. Tengo a doscientas divisiones bajo mi mando. Es preciso obedecerme». Diez de aquellas divisiones permanecen estacionadas en la Francia ocupada, al pie del Prineo8. HENDAYA Franco llega a Hendaya con una convicción inamovible. En junio de aquel año petulantemente ofrecía sus servicios al embajador británico, sir Samuel Hoare, para tramitar un pronto armisticio. Sin embargo, un informe de su agregado naval en Roma –Álvaro Espinosa de los Monteros, hermano del embajador en Berlín- vino a mudarle el tornadizo criterio. Un Goering desengañado y deprimido había confesado a Espinosa la ineficacia de los bombardeos sobre Inglaterra. Persistía la fe de Franco en el triunfo de Hitler: la victoria de la nietzscheniana voluntad de poder, la habría llamado la cineasta Leni Riefenstahl. Pero el fracaso de la Blitzkrieg hacía inevitable una contienda indefinida y duradera. Pese a un informe del Estado Mayor detallado la imposibilidad de intervenir en la Guerra Mundial, cuando la Armada, las Fuerzas Aéreas y el Ejército carecían de combustible, unidades apropiadas e imprescindible mecanización, junto con un pueblo famélico y reacio a soportar mayores sacrificios, Serrano mantendrá la intuitiva certidumbre de que Franco se habría unido a un ataque a Gibraltar, de haber accedido Hitler a sus pretensiones africanas. Nadie podía asumir entonces que un sarcástico destino le obligaría a ceder el protectorado español, en mayo de 1956, llegada la hora de la descolonización y sólo mes y medio después de abandonar Francia su propio Marruecos. Mientras, en vísperas de su vuelta a Madrid, diría Antonio Tovar en el Club de Prensa de Berlín que España no intervendrá en la contienda si no asesinan antes Serrano Suñer. En el break o vagón de cuatro ruedas de Obras Públicas, que fue de Alfonso XIII y prendieron a un tren presuntamente restaurado para el viaje, llegan a Hendaya Franco y Serrano a las tres y media de la tarde del 23 de octubre de 1940. Hitler y Ribbentrop llevan diez o quince minutos aguardándolos en el andén. Para desazón del Caudillo, le impone una mínima demora el desastroso estado del tendido ferroviario. No obstante, su retraso no alcanza la hora larga que le atribuirá Paul Schmidt, intérprete de Hitler para el francés e inglés, que acude a Hendaya aunque allí no actúe. Sólo ejercen de traductores Gross y el barón Luis de las Torres. Tan deplorable es el tren del Generalísimo que una sacudida casi lo estrella contra el andén de Hendaya, cuando se inclina reverencioso y sonriente hacia Hitler en la plataforma abierta. Poco antes, en nombre de una trivial cortesía, le repetía lo que dijo aquella tarde: «Si un día el Führer me necesita, sepa que siempre me tiene a su disposición», frase que en ninguna de las dos ocasiones tradujo Gross, momentáneamente distraído. De tal modo arranca la locomotora, que sólo el general José Moscardó, jefe de la Casa Militar, alcanza a prender a Franco por el faldón de la guerrera y le impide caer de bruces por los peldaños del estribo. De vuelta a San Sebastián, donde Franco y Serrano se alojarán en el palacio de Ayete, un chubasco otoñal abre goteras sobre su mesa de trabajo. A las cuatro menos veinte de la tarde empiezan las conversaciones en el tren de Hitler. Subraya el Führer la importancia de aquella reunión, recién vencida Francia y en la víspera de su encuentro con Pétain en Montoire. Enseguida deriva hacia la hipotética Europa del «nuevo orden», en la que corresponderá a España el puesto que merezca su participación en la victoria. Es de imperativa urgencia que sepa el Reich cuándo y hasta qué punto cuenta con la participación bélica española, para proporcionar al país la debida ayuda táctica y estratégica. Reafirma Hitler su mentirosa certeza de que la batalla de Gran Bretaña toca su fin y el Reino Unido se dispone a rendirse. Apresuraría el triunfo la ayuda española en un ataque conjunto a Gibraltar. Si Franco desperdicia semejante oportunidad de hacerse con el peñón, jamás tendrá otra parecida. Reconoce el Führer «el derecho histórico español» sobre todo Marruecos y el Oranesado, pero añade cínicamente carecer de autoridad en el imperio colonial francés. Acerca de las Canarias se muestra menos brutal que Ribbentrop. Cree que los Estados Unidos no atacarán el archipiélago, porque todavía carecen de afán intervencionista (lo cual es cierto por cuanto se refiere al aislacionismo del Congreso, muy opuesto a la política de Roosevelt ante la guerra). Termina como empezó, pidiendo que España obtenga su participación en la Europa del porvenir con su pronta entrada en la lucha. Con su característico falsete chillón, que pronto exaspera o aburre a Hitler emprende el Caudillo su prolija respuesta. Como ha pasado de la neutralidad a la no beligerancia, gustosamente combatiría España junto a Alemania si no se lo impidiera la penuria económica. Agradece la oferta de moderno armamento para la conquista de Gibraltar, pero la caída del peñón no mejoraría el abastecimiento español. A modo de ejemplo se refiere a mil toneladas de trigo adquiridas en Suiza y ahora almacenadas en Portugal. Si el Führer dispone su entrega a España, a cambio de otro trigo para la Confederación Helvética, aliviará en gran manera las hambres nacionales. Hitler promete su ayuda, pero jamás atiende aquella propuesta. Reincide Franco en la demanda del Marruecos francés, sin olvido del Oranesado. «Gobiernos liberales y masones» de la monarquía cedieron aquellos territorios a Francia. Con buena lógica argumenta que su entrega a España obligaría a reforzar los efectivos franceses, impidiendo o dificultando un alzamiento gaullista. En cualquier caso, la partici8pación de España en la guerra haría indispensable un previo compromiso sobre el problema marroquí. De manera definitiva, replica Hitler, se propone todo acuerdo colonial hasta después de la victoria del Eje. Franco ni siquiera parece escucharle. Vuelve la hoja y exagera las cifras, con el previo asentimiento de Serrano, para concluir que la intervención de su empobrecido país se supedita a una masiva transferencia de recursos. Indiferente a la mal contenida ira de Hitler, emprende Franco una exposición militar de la Guerra Mundial. Habla el Caudillo como si el Führer –amo de Europa con sus doscientas divisiones- fuese todavía lo que en verdad había sido durante la Primera Guerra Mundial: un cabo mensajero en el frente francés. También expresa el Generalísimo su supuesto asombro ante la resistencia británica, y Hitler vuelve a mentir, diciendo aguardar la capitulación incondicional en cualquier momento. Pero ya Franco retorna a las Canarias. No ve allí mayor peligro de un desembarco británico, aunque reconoce la escasez de defensas locales. Le ataja Hitler con la promesa de unas baterías costeras de largo alcance, que naturalmente jamás enviará. Franco se muestra agradecido, pero argumenta que sin la conquista de Suez -«la otra llave del Mediterráneo»- sería en balde la toma de Gibraltar. Ni siquiera la invasión de las islas británicos daría al traste con la guerra, puesto que el Reino Unido la proseguiría desde Canadá con la ayuda encubierta de Roosevelt. Colmada su cólera, se pone en pie Hitler y da la sesión por concluida. En tanto abandonaban el saloncillo, siente el barón de las Torres cómo el Führer se queja a Ribbentrop: «Mit diesen Kerlen kann man nichtsmachen» («Con esta gente no hay nada que hacer»). Para sobresalto de los españoles, Ribbentrop entrega entonces a Serrano un protocolo que los alemanes trajeron de Berlín. Exigen que España se una al Eje en guerra, en cuanto el Tercer Reich lo juzgue oportuno. Franco se indigna. Repite que Hitler y Ribbentrop les imponen semejante viraje político y tamaño sacrificio sin compensarlos con «lo que debería ser la base de nuestro imperio». Vuelve Serrano al tren de Ribbentrop y dice ser inaceptable el protocolo en el texto original. Pero promete inmediatas enmiendas. Mejor actor o transformista que Franco, Hitler es todas mieles en la cena que ofrece a los concuñados. Sin embargo, tampoco desatasca las diferencias otra reunión de dos horas, desde las diez a la medianoche. En el palacio de Ayete, Franco y Serrano trabajan hasta las tres de la madrugada. Sus mayores enmiendas se refieren al Pacto Tripartito, firmado el 27 de septiembre entre Alemania, Italia y Japón. España sólo se adhiere secretamente a la alianza, hasta que sea oportuno hacer pública su renovación. El país se compromete a intervenir en la guerra cuando la situación general lo permita y den cumplimiento a todas sus demandas. Puesto que Franco y su concuñado son mancos para la mecanografía, como diría Serrano mucho después, Enrique Giménez-Arnau, director general de Prensa, transcribe a máquina las rectificaciones. Apenas clarea la mañana cuando comparecen en Ayete Espinosa de los Monteros. Despierta a Serrano y le espeta que él no es quién para enajenar al Caudillo la amistad del Führer y el pueblo alemán. Suplica y exige que se firme el protocolo, tal como lo entregó Ribbentrop. «De lo contrario, puede ocurrir cualquier cosa.» Serrano reprime el coraje, despierta a Franco y le dice que sería absurdo conceder ahora lo negado antes, para que Espinosa se gane el aprecio personal de Hitler. Aconseja devolver al embajador a Hendaya con las manos vacías. Agobiado, Franco se encoge de hombros. Mejor será entregar los documentos que acaban de mecanografiar. Aquella madrugada resume toda la Conferencia de Hendaya con un viejo adagio gallego: «Hoy somos yunque, mañana seremos martillo.» Tan erróneamente convencidos viven los concuñados (después de apartado del Régimen, Serrano llamará siempre a Franco «mi pariente») de haber evitado la guerra y la invasión, que el 30 de octubre Franco se permite escribir una larga carta al Führer. No menciona el protocolo secreto ni la posible o imposible intervención. Pero vuelve a insistir, monótonamente, en las reclamaciones del Oranesado y el Marruecos francés. Muerto Franco, buscará Serrano el protocolo de Hendaya en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Le dicen que lo enajenaron y posiblemente destruyeron. Se ignora quién lo hizo desaparecer y parece asentir Serrano cuando le recuerdan que sólo Franco tenía autoridad para dar ausencia a tamaño desafuero. Llegadas a Roma las fuerzas estadounidenses, en septiembre de 1943, hallan en el Ministerio degli Esteri otra copia del protocolo únicamente firmada por Ciano. La publicará el Departamento de Estado en 1960 (Documents on German Foreign Polito (1918-1945)) junto con otros documentos de política internacional, que dos años después devuelven los Estados Unidos a la República Federal Alemana. A Espinosa de los Monteros lo cesan el 14 de julio de 1941, tan pronto aprueba Ribbentrop el nombramiento de su sucesor, José Finat, un mes antes, el 22 de junio, Hitler había anunciado su declaración de guerra a la Unión Soviética. A Ramón Garriga, el tartamudo corresponsal de la agencia Efe, le admira comprobar cómo repite el Führer casi todos los catastróficos errores de Napoleón. En otro registro tampoco dejan de asombrarlo las salidas de tono de Espinosa. Será el único embajador que no comunique inmediatamente a su Gobierno la proclama de Hitler. Aguarda veinticuatro horas por si cupiera en ello algún error, hasta que un exasperado Ribbentrop le confirma la rotura de hostilidades. El 19 de julio, ya cesado pero no sustituido, ofrece Espinosa una recepción para conmemorar el glorioso Alzamiento Nacional. Lee un discurso increíble en el que afirma que lo dimitieron por ser un hombre de honor. Promete un pronto regreso, en cuanto haya en España un nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Semejantes extravagancias, tan ajena al lenguaje diplomático, sorprenden a los invitados, pero las olvidan enseguida, puestos a limpiar en un santiamén las bandejas de canapés y a beberse el jerez y el vino español que ofrece el calderoniano mílite9. BERCHETESGADEN A los 20 días de firmado el protocolo de Hendaya, el embajador Von Stohrer comparece en el palacio de Santa Cruz y entrega a Serrano un telegrama de Ribbentrop. EL ministro alemán ruega a su homólogo que se persone cuanto antes en Berchtesgaden –refugio de Hitler en los Alpes bávaros- para entrevistarse con el Führer y Ribbentrop No sin ciertas vacilaciones, acuerdan Franco y Serrano aceptar el requerimiento, pero Serrano solicita una previa reunión de los ministros militares que Franco convoca aquella misma tarde. En representación de las Fuerzas Aéreas, el ejército y la Marina acuden a El Pardo Juan Vigón, Enrique Varela y el almirante Salvador Moreno. Al principio aconseja Varela desentenderse del telegrama, pero todos acceden cuando les dice Serrano que si él rechaza el encuentro con Hitler, cualquier día pueden amanecerles los alemanes en Vitoria. El 18 de noviembre llega Serrano Suñer a Berchtesgaden con Tovar y el barón de las Torres. En Alemania se les une Espinosa de los Monteros, sin saber todavía que dentro de ocho meses van a destituirlo. Seis días antes había aprobado Hitler el llamado “Plan de Operaciones Félix”, elaborado por el general Alfred Joel, adjunto del mariscal Wilhelm von Keitel en el mando supremo de las fuerzas alemanas. Después de cruzar España la Wehrmacht, la aviación germana atacaría Gibraltar desde los aeródromos franceses. Conquistado el peñón, se ocuparía Marruecos y se cerraría el estrecho. Por su parte, y aunque ya empezaba a convertirse en un drogadicto, emergía Goering de sus depresiones con otro proyecto, absurdo y extravagante, que pedía la ocupación de España, Marruecos y Túnez, la conquista de Tripolitania desde Italia, la toma de Suez y el desembarco en los Dardanelos. En la entrevista de Serrano con Ribbentrop, previa al encuentro con Hitler, asiente Espinosa a todo cuanto afirma Ribbentrop, para exasperación de Serrano. En un aparte, y en tanto aguardan la audiencia del Führer, un irritadísimo Serrano dice al embajador: “Cuando habla el ministro alemán y todavía no lo hizo el español, para mostrar su conformidad o desacuerdo, es elemental que se calle el embajador y no haga gestos de adhesión con lo que dice el otro”. Responde Espinosa haberse limitado a afirmar con los cabezazos su perfecta comprensión de cuanto exponía Ribbentrop. Un agresivo Hitler abre las negociaciones en Berchtesgaden. “Decidí atacar Gibraltar y la operación fue minuciosamente preparada. Fijaremos la fecha de su entrada en la guerra.” Imperturbable, al menos en apariencia, replica Serrano carecer de autoridad para firmar ningún acuerdo. Como ya dijo en Berlín, a Franco le corresponden las resoluciones definitivas. También reitera y expande los pretextos de Berlín y Hendaya. España pasa hambre y aguarda cuatrocientas mil toneladas de trigo canadiense. Una frase anodina del comunicado de Hendaya, sobre su reforzada amistad con el Eje, bloqueó otras trescientas mil toneladas de los Estados Unidos. Tampoco Alemania envió el material bélico imprescindible para poner a la nación en pie de guerra. Le interrumpe Hitler y dice esperar la rotura de hostilidades el 10 de enero de 1941, tan pronto desembarque el trigo de Canadá. Abandona Serrano el guión establecido y se sorprende exponiendo la absoluta imposibilidad de entrar en la contienda para aquella fecha, en términos patéticos y vehementes. Ya sea por fatiga o frustración, a Hitler humilla la cabeza y asegura comprender muy bien lo que le traducen. Da el encuentro por concluido y llevan a Serrano a la sala de mapas de Berhof, donde Jodl le muestra los preparativos para la Operación Félix. No deja de impresionarle la exposición del general, pero su mayor inquietud, así como la de Tovar y las Torres, es pensar si no irán a prenderles como rehenes, mientras las divisiones alemanas invaden su país, al igual que antes lo hicieron con el presidente checo Emil Hacha y el canciller austriaco Kart von Schuschnigg. No volverán a verse con Hitler Serrano y Franco, pero no deja el Führer de urgir al Caudillo la declaración de guerra al Reino Unido. Escoge como mandatario al Canaris y se equivoca de medio a medio al elegirlo. Informado el almirante de la proyectada invasión de la Urss, en la próxima primavera, dice a sus íntimos colaboradores que los británicos creerán ahora que Hitler los tiene por invencibles y Alemania sufrirá en las estepas rusas el mayor desastre militar de toda historia. También manda a uno de sus agentes, Joseph Müller, para que prevenga a Franco de que no abandone la neutralidad –o la no beligerancia-, diga lo que diga Canaris cuando comparezca en El Pardo el 7 de diciembre. En aquel encuentro repite el almirante las exigencias de Berchtesgaden. España debe invertir en la contienda el 10 de enero siguiente, para da pie a la toma de Gibraltar. Como quien recita el mejor aprendido y más rutinario de los discursos, se opone Franco con sus consabidas razones. Pregunta Canaris si puede adelantar el Generalísimo otra fecha para la intervención. Ni que decir tiene, no puede. Los dos hombres se despiden amistosamente. El 6 de febrero de 1941, al mes de dispuesto el ataque al peñón que nunca tendrá lugar, Hitler despacha una airada carta a Franco. Recientes acontecimientos –en Libia el mariscal Archibald Wavell ha desbandado a las divisiones italianas- modifican sensiblemente todo lo negociado. El Reich sostiene ahora una lucha a muerte, y en la Guerra Civil sólo su intervención impidió que las democracias destruyeran a España. Ha llegado la hora de saldar aquella deuda. Franco no parece muy impresionado. Recurre a sus conocidos pretextos, sin pararse a pensar en lo poco convincente de aquellas reiteraciones. Seis días después, empujado Mussolini por órdenes conminatorias de Hitler, el Duce y el Caudillo se encuentran en Bordighera, por primera y única vez en su vida. Se supone que tiene que determinar Mussolini la fecha de la intervención española y el asalto a Gibraltar. Sin embargo, el Duce acude a Bordighera con ánimo inseguro y pésima conciencia. En 1939 había dispuesto la ocupación de Albania y la entrega de su corona al Rey de Italia. El 28 de octubre de 1940 desencadenó un estúpido ataque a Grecia, detenido por la resistencia de los griegos que enseguida invadieron y ocuparon Albania. Desde Madrid trataría en vano Canaris de negociar la paz entre Grecia e Italia. A los argumentos de Hitler, repetidos por Mussolini en Bordighera, replica Franco con algunas variantes de sus viejas razones. Faltando a la verdad, asegura haber estado dispuesto a tomar Gibraltar por sus propios medios en 1940, después de destruir las fortificaciones británicas y bloquear el puerto de entrada. Una pésima cosecha y la falta de ayuda por parte del Reich impidieron tan ambiciosa operación. Todos reafirman su fe en el Eje y la convicción de que el Reino Unido capitulará en los próximos meses. Luego se despiden Mussolini, Serrano y Franco. Puntualmente resume el Duce a Hitler las conversaciones de Bordighera. Franco asegura que su incorporación a la “causa mundial fascista” más depende de Alemania que la propia España. El país se unirá a la lucha contra el Reino Unido en cuanto proceda el Reich a abastecerlo. No obstante, aunque Alemania transfiera a Franco toda la ayuda solicitada, su exportación exigiría varios meses. En aquellas circunstancias, el Eje debería considerar a España como a un mero aliado político, incapaz de ser beligerante. EL EPÍLOGO DE HENDAYA El 25 de marzo dice Hitler a Ciano en Viena: «Entre un torrente de lindezas y falsas promesas, Franco me anuncia que nunca declarará la guerra a Gran Bretaña.» De hecho, la Operación Barbarroja –nombre clave de la invasión de la URSS- casi ha desplazado todo su interés por la toma de Gibraltar. Pero Barbarroja tendrá que demorarse un mes, para enfurecimiento del Führer. La campaña italiana en Grecia bordea con el desastre y hace imprescindible la intervención de Alemania. Un imprevisto golpe de Estado, con ardiente apoyo popular, amenaza con impedir en Yugoslavia el paso de las divisiones del Reich hacia Grecia. Goering bombardea salvajemente Belgrado y deja un rastro de diecisiete mil víctimas. Yugoslavia capitula once días después y el 27 de abrir los tanques alemanes entran en Atenas. Ahora está Barbarroja plenamente decidida, pero Hitler ha empezado a perder la guerra, aunque todavía lo ignore. O bien como dirían los coros de Eurípides, ya terminaron de enloquecerlo todos los dioses11. La suerte individual de los protagonistas de Berlín, Hendaya y Berchtesgaden resulta muy distinta por parte española y alemana. Serrano Suñer sobrevive a todos los demás y en los años de la transición se refiere extensamente a la Conferencia de Hendaya, tanto sus memorias como en entrevistas concedidas a diversos autores. El 23 de junio de 1941 una propuesta de Dionisio Ridruejo, aceptada por todo el Gobierno, da pie a la formación de la llamada División Azul, luego incorporada a las fuerzas alemanas en Rusia. Al día siguiente saluda Serrano una manifestación falangista que reclama Gibraltar y grita desde la Jefatura de Falange: «Rusia es culpable de nuestra Guerra Civil y su exterminio es exigencia de la historia y del porvenir de España.» Los manifestantes apedrean la embajada británica y las palabras de Serrano, impresas en octavillas, amanecen pegadas a las ventanas de los tranvías. Encuadrada la división en XVIII Ejército alemán, primero toma su mando el general Agustín Muñoz Grandes y luego el general Emilio Esteban Infantes. En agosto de 1943, a insistentes demandas del embajador estadounidense en Madrid, Carlton J.H. Hayes, Franco retira del frente la casi totalidad de sus efectivos. Galeazzo Ciano y Benito Mussolini, testigos de los cargos de Hitler contra la deslealtad de Franco, mueren ejecutados o asesinados. Con pleno consentimientote su suegro, fusilan a Ciano en Verona en enero de 1944. El 28 de abrir del año siguiente, un oficial de los partisanos comunistas, Walter Audisio, ametralla a Mussolini. « ¡Ésta es la justicia que yo hago en nombre del pueblo de Italia!» Por complicidad en el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, ahorcan a Canaris el 9 de abrir de 1945, en la prisión de Flossenbürg, cuando ya los soldados estadounidenses acampan a ochenta kilómetros de aquel presidio. El 30 de abrir Hitler se vuela los sesos en su búnker de Berlín, condenados como criminales de guerra, Ribbentrop, Keitel y Jodl suben al patíbulo en Nuremberg. Goering burla al verdugo suicidándose con una cápsula de cianuro. En el verano de 1945 Serrano Suñer y Ramón Garriga coinciden en Ginebra. Juntos acuden a un cine que ofrece un documental soviético con millares de prisioneros alemanes, macilentos y depauperados en sus uniformes descoloridos, en tanto marchan hacia la Plaza Roja y un tanque cisterna desinfecta la avenida, asperjándola después de su paso. En voz baja invierte Serrano su discurso del 24 de junio de 1941, mientras señala la pantalla diciéndole a Garriga: «Por allí quería desfilar Muñoz Grandes con paso de vencedor.» Antes de todo esto, poco tiempo después de Berchtesgaden, el odio rencoroso de Hitler hacia Serrano es casi inimaginable. Supera en violencia verbal el menosprecio que le inspira Franco. Ya el 7 de junio de 1942, meses después de la derrota alemana a las puertas de Moscú, mal pertrechado el ejército nazi para un invierno ruso con el que nadie contaba, afirma Hitler que Franco no puede librarse de la influencia de Serrano, aunque éste sea la personificación de una política clerical y un traidor al Eje. «Desde mi primer encuentro con él me infundió un sentimiento de profunda repulsión, aunque nuestro embajador- el barón Von Stohrer-, con abismal ignorancia, me lo había presentado como el más ardiente germanófilo entre todos los españoles.» A la vuelta de dos meses asegura el Führer: «La verdadera tragedia de España fue la muerte de Mola; él era el único cerebro, el auténtico dirigente. Franco llegó al poder como Poncio Pilatos entró en el Credo.» También lamenta entonces que la Iglesia se valga de «un cerdo jesuítico» como Serrano para intrigar y devolver el trono a los Borbones. Pero los curas sólo serán capaces de provocar otra guerra fratricida, en la que perecerán todo ellos. El 5 de septiembre, a la caída de Serrano Suñer, reitera Hitler que de haber seguido en su ministerio se las habría ingeniado para restaurar la monarquía y destruir la Falange. Se felicita, creyendo que con alguno de sus discursos aceleró personalmente el cese de Serrano. El 7 de septiembre de 1943, cuando la Guerra Mundial ya había cambiado de signo después de El Alamein, Stalingrado y el desembarco estadounidense en el norte de África, el general Jodl se reúne con los gauleiters o altos mandos políticos del Reich y plagia a su Führer llamando a Serrano «jesuítico ministro español». También mantiene entonces que el concuñado de Franco impidió la intervención española y la toma de Gibraltar. Reitera los mismos extremos en su diario privado. La entera responsabilidad de todos los desastres alemanes debe achacarse al «artero clericalimo» de Serrano Suñer. En parecidos términos acerca de Gibraltar, aunque sin mencionar a Serrano, se expresará Goering en el juicio de Nuremberg. En realidad las manifestaciones y exabruptos de Jodl y de Goering son notas al margen de los discursos mayores de Hitler y Ribbentrop frente al discurso conjunto de Franco y Serrano ante la crisis de Hendaya, con su prólogo en Berlín y el arranque de su epílogo en Berchtesgaden. Aunque ambos resulten altamente repetitivos, el discurso de Hitler y Ribbentrop, dentro de los monstruosos parámetros del Tercer Reich, es el más consistente. Reiteradamente pretendan Hitler y Ribbentrop que rompa Franco las hostilidades con Reino Unido. La beligerancia española resulta indispensable para que los alemanes crucen la península y asalten Gibraltar, siguiendo un modus operandi muy semejante al de Napoleón en 1808. Sin olvidar de aquellas bases en Canarias que Ribbentrop pidió por primera vez en Berlín. Asimismo, en el supuesto de que se concediera a España Gibraltar y Ceuta, es de presumir que el Reich exigiría otros asentamientos en Marruecos, precisamente donde había iniciado Franco su alzamiento en la Guerra Civil. Aunque coherente, no deja de ser circunstancial el discurso alemán. No habría tenido razón de ser, de no incurrir Hitler y Goering en dos equivocaciones capitales. Fue la de Hitler imaginar que el Reina Unido capitularía, o se avendría a iniciar conversaciones para un armisticio, después de conminarle el Führer desde el Reichstag el 19 de julio de 1940. No menos irrevocable, el error de Goering se produjo a creer que la Luftwaffe rendiría a Gran Bretaña con sus bombardeos o haría posible el desembarco en Inglaterra. El discurso de Franco es más inconsistente, pero en un punto se pronuncian terminantemente él y Serrano: el rechazo de toda concesión a una base militar alemana en territorio nacional. Debería haber advertido Ribbentrop la incongruencia de pedir un asentamiento en las Canarias, al tiempo que se ofrecía la devolución de Gibraltar a España, pero también parece incomprensible que Franco y Serrano reiteren el hambre y la ruina españolas como impedimentos para incorporarse a la guerra, mientras la retórica del Régimen, sobre todo parte de la prensa del Movimiento, vocea la voluntad de imperio –hacia Dios por añadidura-, como si aquellos sueños coloniales del franquismo fuesen inmediatamente realizables. Al margen de los imperios aleatorios, la idea de Serrano Suñer acerca de un Franco que hipotéticamente habría declarado la beligerancia, de tener la certeza de que Alemania le entregaría el Marruecos francés, presenta visos plausibles. Sin embargo, y puesto que también manifestó Serrano en diversas ocasiones no haber mediado significativas discrepancias entre él y Franco en materia de política exterior, queda por saber si el mismo serrano se habría plegado a la intervención en tales circunstancias. O si los dos, el Caudillo y su concuñado, habrían aceptado una hipotética cláusula al perdido protocolo de Hendaya, en la cual se anticipase la fecha del despojo del imperio colonial francés en aras del futuro “Imperio hacia Dios”. Siempre tan imposible como el desembarco alemán en Inglaterra. No se comprende por qué sostiene Franco una fe retórica y aparentemente entusiasta en el triunfo del Reich si oculta el convencimiento de que nunca le entregarán el Marruecos francés ni Gibraltar por no haber intervenido en la guerra junto a Alemania. Por lo demás, y si bien Franco y Serrano firmaron el protocolo de Hendaya coaccionados y en contra de sus convicciones –“Hoy somos yunque, mañana seremos martillo”-, tampoco sabremos nunca si Franco mandó destruir aquel documento antes o después del suicidio de Hitler. Posiblemente lo hizo tan pronto vino a convencerse el Caudillo de la inevitable victoria aliada. Hendaya, la primera gran crisis internacional del franquismo, se resolvió a favor del sistema, puesto que Franco y Serrano mantuvieron al país al margen de la Guerra Mundial. De haberse unido al Eje, como les obligaba el protocolo en el Régimen franquista como lo hicieron en Bulgaria, Hungría y Rumania. Pero frente de su nuevo orden. En una de sus conversaciones de sobremesa, el Führer llegó a afirmar que uno de los errores más graves del Tercer Reich fue el apoyo prestado a Franco contra la República Española. Siempre en la suposición de lo que no fue pero pudo haber sido, y solapando este capítulo con el siguiente, es de suponer que la cesión a Alemania de noviembre de 1942, el desembarco de Eisenhower en aquel Marruecos francés que Franco reclamaba en vano a Hitler junto con el Oranesado. También la España del Generalísima, atacada e invadida esta vez por los aliados y no por Alemania, se habría visto finalmente arrastrada a la Guerra Mundial a despecho de todos los esfuerzos de Franco y Serrano en Berlín, Hendaya y Berchtesgaden. Por añadidura, el destino sentenciaría conjuntamente al franquismo con el Eje a la hora del inevitable triunfo aliado, que lúcidamente predijo Ramón Garriga el día de la caída de París.