Tomás de Iriarte: poeta de «rapto racional

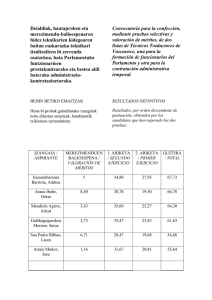

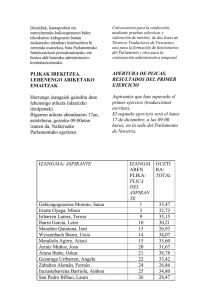

Anuncio