XI Jornadas Pedagógicas de Otoño - Memoria

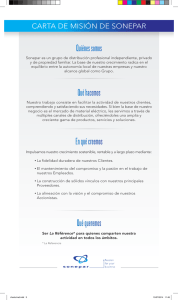

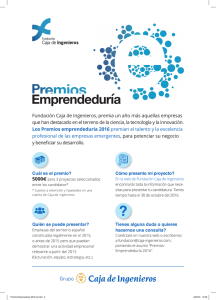

Anuncio