La noche en que Armero desapareció de la faz de la tierra

Anuncio

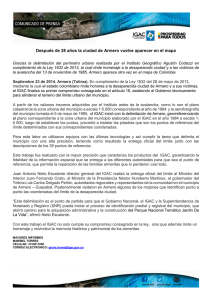

La noche en que Armero desapareció de la faz de la tierra El mundo recuerda las tragedias del volcán Vesubio que sepultó las ciudades antiguas de Pompeya y Herculano en el año 79 DC; la erupción en agosto de 1883 del Krakatoa, cuya explosión liberó una energía de 200 megatones volando en pedazos varias islas al este de Java y, en Colombia, no se ha podido olvidar aquel miércoles 13 noviembre de 1985, cuando el reloj marcaba las 9 y 30 de la noche de un día caluroso como el infierno, donde -a lo lejos- los árboles de almendros y caracolí se mecían intranquilos como si trataran de anunciar el horror que viviría la población de Armero aquella noche ante la furia de la naturaleza, que terminó en minutos desapareciendo bajo el lodo la vida de más de 28 mil habitantes que perecieron en la avalancha más grande en la historia del país. Aquel día 13 pasó como cualquier día del año, aunque el volcán del Ruíz había rugido en los días anteriores y por sus chimeneas se habían visto algunas expresiones de sus fumarolas, la vida transcurrió de manera cotidiana. Así lo advirtieron en sus testimonios centenares de sobrevivientes que, aunque aquellos días habían escuchado las advertencias del párroco de una erupción del volcán, nunca pensaron que los calores y el fuego imperecedero del centro de la tierra, esa noche, terminarían por arrojar millones de toneladas de lodo, piedra y lava que terminaron rodando montañas abajo y encontraron vía libre en el lecho del Río Lagunilla, que arrastró a su paso a todo un pueblo que en su momento fue conocido como la capital blanca de Colombia. Hoy, 30 años después algunos de los sobrevivientes siguen dispuestos a reconstruir la historia de aquel pueblo emprendedor del que solo quedan cuentos de una época en que se movía el dinero y los negocios. Sin embargo, queda el recuerdo imperecedero de las imágenes de los sobrevivientes encima de los techos y muros que quedaron en pie en medio de la muerte que se paseó por calles, iglesias y hospitales y el estupor de todo un país que recibía la información de los primeros grupos de socorristas que llegaron hasta el sitio. Pocos pensaron que semejante horror fuera posible. Sólo un puñado de habitantes, cuan casandras tropicales, alcanzaron a huir del pueblo azuzados por el miedo, los leves temblores, las cenizas, el agua llena de lodo, y las invasiones de cucarachas, que interpretaron como nefastos presagios de una catástrofe aún por venir. Colombia sintió, por primera vez en el siglo XX, el golpe de una tragedia de las magnitudes de la que se vivió esa negra noche mientras la radio disparaba noticias en medio de transmisiones interrumpidas, emitidas por los “Radioaficionados” que con sus equipos registraban las comunicaciones de las primeras aeronaves que surcaron el cielo, desde donde divisaron a los primeros sobrevivientes de esa interminable noche en que desapareció todo un pueblo, y anunciaron la desaparición de Armero. Abundan los retratos sobre aquel fatídico episodio y los archivos de los periódicos guardan las miles de fotografías, entre ellas las de Omaira, la pequeña que nos arrugó el corazón y que en su rostro el mundo conoció la tragedia de la avalancha de Armero y la suya propia, en medio de su lucha y el deseo de vivir hasta el último minuto en que se le escapo la vida, aprisionada por el lodo y el frío que precede a la muerte. Fue tal el impacto de la avalancha del Nevado del Ruíz que el país, que se sacudía entre la incertidumbre y el terror causado por los dos días de violencia desatados por la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19), durante la toma del Palacio de Justicia, que terminó con la masacre de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, un centenar de civiles algunos ajusticiados por los insurgentes y otros alcanzados por el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla y un número indeterminado de desaparecidos, paso a un segundo plano para atender a los damnificados que se contaban por miles en las montañas y planicies del Tolima, donde pedían a gritos la atención médica y el rescate de sus familiares. Días después se diría que al presidente Belisario Betancur lo salvó el Volcán del Ruiz, pues rápidamente la atención sobre la tragedia ocasionada por la naturaleza cobró el protagonismo de los medios que apenas unas horas antes buscaban datos e información sobre el teatro de guerra montado el centro neurálgico de Bogotá, donde la justicia vivió la asonada más dramática de la historia republicana del país. Colombia recibió rápidamente al grito de S.O.S., el apoyo internacional siempre dispuesto a prestar una ayuda en los momentos de adversidad, helicópteros y aviones llegaron desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Holanda, por nombrar apenas unos pocos, cargados de frazadas, colchonetas, carpas, alimentos, material médico y quirúrgico para hacerle frente a la magnitud de la tragedia. Por esos días, Colombia vivió la peor vigilia de la cual hoy tengamos memoria. Todo el país se movilizó hacia Armero miles de médicos y rescatistas llegaron hasta la zona acompañados de reporteros venidos de todos los lugares del mundo, atraídos por el hecho y las historias que después serían interminables y que por semanas ocuparían las páginas de importantes diarios nacionales e internacionales. Tres décadas han transcurrido. Miles de muertos de ese día reposan en paz, mientras muchos otros siguen buscando a sus familiares y seres queridos que la implacable vida les arrebató la noche de tragedia, que luego se extendió por varios días y que acalló otra tragedia, donde el país perdió la justicia a manos de una guerrilla desesperada y hoy aún no logra desandar los pasos para entregarle la verdad a una Colombia a la que le resulta difícil horrorizarse con los miles de muertos de otra desventura con la que carga a diario y que ya cumplió su mayoría de edad. Mucho de lo que pasó en Armero se conoce por los relatos de los sobrevivientes. Otros simplemente quedaron en el olvido que hoy, al desempolvarlos, nos llevan a encuentros que se dieron entre madres, hijos y hermanos años después cuando ya los habían dado por muertos. Aún hoy recuerdo los comunicados y cables de la radio como si fuera ese 14 de noviembre en la mañana y me embarga la nostalgia que muchos pudieron haber sentido aquellos días de duelo nacional. Hoy pasa por mí memoria, como en una película, los fotogramas de árboles derrumbados en una gran mancha que luego de los años ha comenzado a reverdecer por la fuerza de la naturaleza y la fertilidad de la tierra volcánica que ayer sembró de muerte los campos y las calles de Armero. Nada resulta más trágico que el ver el dolor de los niños y el esfuerzo de las madres heroicas en aquellos momentos en los que falta el aliento, donde las mujeres armadas solo con su valentía, enfrentan los momentos más aciagos. Valentía como la de la magistrada Fanny González Franco que en los momentos agónicos de la toma del Palacio de Justicia se atrevió a decir a través de un teléfono palabras que todavía taladran los oídos de Colombia, “Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia, no a llorar ni a pedir Clemencia, Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Sí es designio que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia; entonces que Dios, el Presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria, muero pero no me doblego”. Pero como siempre la vida sigue su curso y no falta quienes dirán que en Armero pasó lo que tenía que pasar. Quizás, si las autoridades y las gentes hubieran escuchado al párroco, la tragedia habría sido menor, pero la fuerza implacable de la naturaleza no da espera y ya estaba signada para ese 13 de noviembre. Los que a esas horas estaban en el billar, en las tiendas, en las puertas de sus casas visitando a sus novias, los que se encontraban en la plazoleta central cuando la avalancha se les vino encima sin mediar tiempo para correr quedaron, como los carros, atascados y cubiertos por el pesado fango al igual que las viviendas lujosas y humildes. No fue fácil la tarea de los días siguientes y al país le costó despertarse de aquel letargo donde el llanto y los quejidos se apoderaron de todo un país que lamentó la avalancha y vivió con dolor la muerte de miles de habitantes de esa pequeña comarca así como el sufrimiento de los que quedaron solos, los desmembrados y mutilados que sobrevivieron y ahora llevan una vida dura y difícil, pero que al fin de cuenta, siguen vivos. Los que perecieron ya tenían su cita ineludible con la parca. Armero desapareció pero la tragedia todavía persigue la conciencia de aquellos que en medio del drama de la muerte y la desesperación hicieron su agosto y aprovecharon las ayudas para beneficiarse. Tendrán que convivir con la carga de los muertos que quedaron esparcidos en ese monumental Campo Santo, una carga que llevarán sepultada, como el lodo de Armero, en lo profundo del alma.