en PDF - FARC-EP

Anuncio

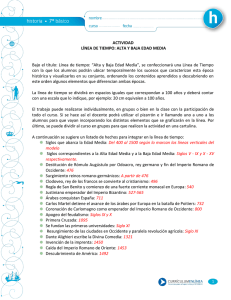

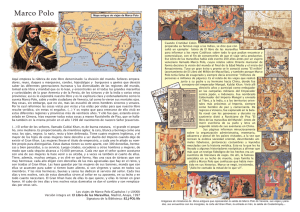

CRÓNICA HISTÓRICA La llamada del Octubre rojo América, el Che Guevara y la revolución bolchevique nos hablan de un ancestral anhelo de justicia en todos los rincones del mundo. Por Gabriel Ángel Hacia el siglo 14 antes de nuestra era, en el norte de África y a orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto, una de esas maravillosas cunas de la civilización humana, el joven e inconforme faraón Amenophis IV, que reinaba al lado de su hermana y esposa Nefertiti, una de las mujeres más bellas y enigmáticas de que da cuenta la historia, tomó una decisión que habría de conmocionar hasta los cimientos la vida de su ancestral sociedad. En adelante, ordenó, el concierto de divinidades que desde milenarios tiempos había reinado en el más allá de los egipcios, debía pasar al olvido. Sólo existía un Dios, Atón, el Sol, el auténtico creador y guía universal de los hombres, a quien todos debían adorar de manera exclusiva. La idea de Ajnatón, nuevo nombre que adoptó, sacudiría por completo al imperio. El arte y la cultura cedieron su misticismo en beneficio del más sorprendente de los realismos. Hay quienes creen y defienden que durante este reinado tuvo lugar el legendario episodio bíblico de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. La conmoción despertada por la decisión de Ajnatón, junto con las conspiraciones y rebeliones que habrían finalmente de dar al traste con su sueño monoteísta y su reforma radical, terminarían al cabo por conseguir que su única deidad pasara a ser adoptada por el pueblo esclavizado como suya. El dios Atón, fracasado como su creador en esta dinastía, habría pasado a convertirse con el tiempo en el Yahvé que inspiraría a Moisés la liberación de los israelitas sometidos. El mítico relato del Éxodo, embriagado de fantasías y emociones, retrata un Dios brutal y vengativo, pero curiosamente libertador a un tiempo. Al parecer existía un ser superior que quería la libertad para su pueblo. Una ilusión cuya sola concepción sonaba a subversiva y peligrosa. La idea no había tomado fuerza suficiente para cuando los gladiadores de Capua, con Espartaco a la cabeza, se levantaron dando lugar a la tercera guerra de los esclavos contra Roma. Las condiciones reinantes en las ciudades del imperio no eran las más apropiadas para la redención material de esos miles de hombres cuyo final, a manos del general romano Marco Licinio Craso, el hombre más rico del mundo, sería la muerte en combate o la crucifixión. Pero en cambio, por esas paradojas del destino, la idea de la libertad vendría personificada por un disidente de la religión de Moisés, cuya real naturaleza habría de difuminarse con el tiempo. Jesús de Nazaret ni siquiera pasaría a la historia como el audaz cabecilla que fue, de los pueblos insurgentes de Palestina contra el imperio romano que los expoliaba. Los israelíes no pudieron perdonarle nunca haber renegado de su religión para inventar un nuevo credo. Por el contrario, sería el Imperio contra el que los pueblos de Canaán combatieron hasta casi perecer, el que con los siglos adoptaría como suya la religión proclamada por aquél fanático judío que murió en la cruz sorprendentemente convertido en redentor. Constantino el Grande, quien curiosamente creía como Ajnatón que el Sol era la única deidad y que el emperador lo representaba en la tierra, cesaría la persecución al cristianismo y él mismo se convertiría. Desde entonces la Hispania que los romanos habían ocupado en los tiempos de sus lejanas guerras con Cartago, vería crecer en su interior la religión de ese Jesús y la idea de la igualdad de todos los hombres ante los ojos de Dios. Otros pueblos llegados por el norte, particularmente los visigodos, se encargarían de ocupar lentamente la península animados por una apasionada fe en el cristianismo que triunfaba, la línea oficial de la iglesia católica. El alma de los españoles se vería así posesionada por una ideología que se adecuaba de las mil maravillas a las nuevas relaciones feudales que comenzaban a consolidarse. Las relaciones del servicio personal, que dividían la sociedad en señores y siervos, requerían de una conciencia social dispuesta a admitirlas como un mandato divino. La extraña religión que había servido para liberar esclavos, ahora domesticaba los vasallos para sus nuevos amos cristianos. Un perturbador elemento vendría a complicar las cosas para las huestes católicas. Del otro lado del Mediterráneo, a comienzos del siglo VIII, llegarían los árabes y bereberes con su expansión del Islam. España pasaría a convertirse en el emirato independiente Omeya de El Andalus, y sólo unos pocos rebeldes cristianos permanecerían fieles a su religión en las regiones más septentrionales, desde donde con los siglos iniciarían la reconquista. Precisamente Cristóbal Colón encontraría en 1492 a los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en Granada, última capital mora, que acababa de ser recuperada por fin tras casi ocho siglos de dominación musulmana. Uno de los más célebres reproches de la historia sería pronunciado allí por Fátima, madre de Boadbil, último rey Nazarí de España, al verlo verter lágrimas tras su derrota: “Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre”. El mismo Dios cristiano que había movido a los reyes católicos a la aniquilación del último reducto de El Andalus, había inspirado casi tres siglos atrás a un noble italiano de Asís llamado Francisco, quien creyó haber escuchado su voz durante una misa, ordenándole que no poseyera nada pero hiciera el bien en todas partes, lo cual lo movería a tornarse misionero, fundar tres órdenes religiosas y recorrer gran parte del mundo sólo para evangelizar. Ese Francisco de Asís ensayó convertir musulmanes en España, al sultán egipcio en África, y hasta a judíos y paganos en Palestina, en una quizás inconsciente ruta hacia el pasado de la humanidad. Escribiría su célebre Cántico de las criaturas para llamar hermanos al sol, la luna y todos los animales de la tierra, tal vez sin saber que su gesto recordaba a Ajnatón. Muchos de sus seguidores seguirían su ejemplo misionero en las más remotas regiones. Como Juan de Piano Carpini, primer europeo de quien hay constancia cierta de su llegada a China. Este monje franciscano recibió del Papa en 1245 una misión increíble, viajar hasta Karakorum, la capital imperial de los mongoles en Asia Central, con un propósito inaudito. Persuadir a los herederos del temible Gengis Khan, cabeza del más vasto imperio que hubiera existido jamás, de por piedad, no volver a realizar una invasión a Europa. Pese a no haber conseguido su propósito, Juan de Piano Carpini legó para la historia su Libro de los Tártaros, en el que describió el fabuloso mundo que existía entre Kiev y Mongolia, despertando la curiosidad de los ávidos y poderosos mercaderes italianos de la época. Seducidos por su obra, el padre y un tío de Marco Polo exploraron primero por nueve años la ruta hasta China, y luego con su hijo y sobrino realizaron su viaje hasta la corte del gran Khan. Para hacerlo cruzaron obstáculos como el nudo de Pamir, por cuyas gigantescas alturas sus habitantes nómadas lo llaman El techo del mundo, y a Gobi, un gigantesco desierto que tiene algo así como el tamaño de Colombia y media. Marco Polo llegó a servir como ministro y gobernador para el Kublai Khan, el hombre más grande y temido de la tierra, lo cual le permitió viajar y conocer a toda China con sus ensoñaciones y riquezas. Años después, de regreso a Italia, ejerciendo como capitán de una galera en guerra contra la ciudad rival de Génova, Marco Polo fue a dar con sus huesos a la cárcel. Allí dictaría a un compañero suyo de prisión su Libro de las maravillas del mundo, la más conocida y famosa obra de viajes de la historia. Se sabe que el libro apasionó entre muchos a Cristóbal Colón, el recio marinero europeo que gracias a él concibió el sueño de conquistar otros mundos. Marco Polo hablaba de Cipango, el Japón actual, un reino fantástico formado por un infinito archipiélago situado 1.500 kilómetros al oriente de China, territorio exuberante que por no haber podido conquistar constituía la máxima frustración del Kublai Khan. El oro, las piedras preciosas y las perlas rosadas se encontraban allá como flores silvestres, sin contar por lo menos con doce clases distintas de especias, incluidas las valiosas pimienta negra y blanca. Eran demasiados tesoros juntos como para no desear apoderarse de ellos. Discuten muchos si Colón era realmente de Génova, pues se afirma que fue catalán, mallorquín, judío, gallego, castellano, extremeño, corso, francés, inglés, griego y hasta suizo. Hubiera podido ser de cualquiera de esos lugares, se trataba de una Europa que requería urgente vías nuevas para traficar con el lejano oriente, evadiendo a los turcos que se habían hecho a Constantinopla. Entonces América aparecería a los ojos del mundo conocido. Una tierra ignota y salvaje, distante y misteriosa, a la que Colón no vacilaría en confundir con su codiciado Cipango. Sorprendentemente, las culturas aborígenes de estas Indias occidentales también veneraban al Sol como su deidad suprema. Pero al contrario de los europeos católicos, apostólicos y romanos, desconocían por completo las ideas y sentires de la avaricia y la ambición. Si alguna cosa duele en las profundidades del alma, es la forma como el viejo mundo pervirtió la pureza de los indígenas americanos. Quizás nunca en la historia se haya derramado tan rápido y tan cruel el producto de las más bajas pasiones humanas, como pasó en el nuevo continente tras la llegada de los españoles, portugueses, franceses, alemanes e ingleses. Los viles secuestros de Moctezuma y Atahualpa superan cualquier límite conocido de la infamia. Como resultan escandalosas la extinción de más de setenta millones de naturales y la llegada de quince millones de negros traídos a la fuerza como esclavos desde el África. ¿Cuántos más perecieron en el camino? Ni siquiera los seis años de la segunda guerra mundial, con toda la sofisticada artillería, las armas, aviones, navíos, genocidios y bombas atómicas que implicaron a las más grandes potencias del orbe, pudieron aniquilar con su brutalidad a tanta gente. Gente buena que, pese a la normal desconfianza, recibió al conquistador con una generosa sonrisa de hospitalidad y puso a su disposición lo mejor de su primitivo universo. Gente sentenciada a la sumisión y el saqueo sólo porque el metal con el que se adornaban las orejas y narices tenía un valor indescriptible más allá del Atlántico. Raza pisoteada y despreciada para la mayor gloria del dios que representaban los recién llegados en un ridículo crucifijo. Desde entonces Octubre, que por estos lares es mes de lluvias implacables, viene año tras año a recordarnos en su día doce que los pobres de América cargamos un oprobioso estigma florecido en nuestras pieles. Somos la herencia de los vilipendiados, la sangre viva de aquel torrente derramado durante cinco siglos, que todavía reclama al cielo por la injusticia a la que fue sometida y cuyas heridas abiertas no parecen tener oportunidad de sanar para siempre. Conocimos de estupros porque fuimos raptados y vejados desde hace más de quinientos años, conocimos de violencias impuestas por el afán de lucro y aprendimos de violencias nacidas de anhelos justicieros. Sabemos que por nuestras venas corre la sangre de los latinos mezclada con la de los árabes, visigodos, indígenas americanos y negros esclavizados. No podemos ocultar el secular arraigo de la rebeldía hundido en nuestra razón y sentimientos. Todavía miramos a nuestras campesinas llorar cuando ejércitos bárbaros violan a sus hijas y asesinan a sus hijos. Nos sigue estremeciendo la maldad de quienes arrebatan la tierra y masacran en la impunidad total. Nos enardece el saqueo de nuestras riquezas naturales que fluyen a bancos extranjeros dejándonos la burla, la miseria y la guerra a los nativos. Nos alzamos en armas, por todo el pasado atroz, por todo el perverso presente. Es por eso que en Octubre también rendimos homenaje a Ernesto El Che Guevara, quien entregó su vida cumpliendo con el más sagrado de los deberes en Bolivia, combatir contra el imperialismo donde quiera que se esté. Y con él saludamos y vivamos la memoria de todos los heroicos guerrilleros colombianos, latinoamericanos y del mundo que empuñan sus armas, mueren o viven con la esperanza puesta en un mundo sin explotadores ni explotados. Y es por eso también que en Octubre laten nuestros corazones conmovidos al ritmo de la Internacional, recordando a Lenin y el Partido Bolchevique que condujeron con genialidad asombrosa a los obreros, campesinos y soldados de la Rusia zarista a derrocar el despotismo de la monarquía y el régimen burgués de los capitalistas. Ellos abrieron para siempre la puerta al socialismo, que ya nadie podrá cerrar jamás, aunque lo intenten una vez y otra. Cuando Marco Polo cruzó por las mesetas del nudo de Pamir, debieron impresionarlo inmensamente las moles heladas de los enormes picos que lo rodeaban. Uno de ellos sería bautizado con los siglos con el nombre de Pico Lenin y se disputaría con otro que llamaron el Pico del Comunismo, el honor de brillar como la mayor elevación de la Unión Soviética. En el Tayikistán que siguió a la Perestroika de Gorbachov se les da hoy otro nombre. Como si la historia y las luchas de los oprimidos pudieran borrarse con un cambio de nombres. Siempre habrá mujeres y hombres inconformes con la explotación, sin importar que desde las alturas les griten que son cosa del pasado. Y siempre se estarán alzando los pueblos hasta conseguir el triunfo final de la justicia. Estamos seguros de ello. Gracias a Marx lo sabemos, nos lo confirma Octubre, este eterno Octubre rojo que hoy nos llama a todos. Octubre de 2011, campamento de invierno.