Casandra: Cubierta Christa Wolf 1

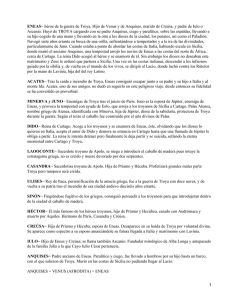

Anuncio