documento - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

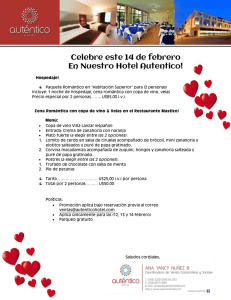

Anuncio