XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B

Anuncio

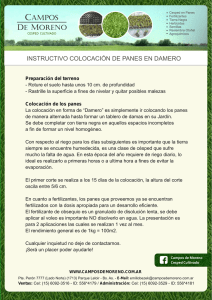

XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B Padre Pedrojosé Ynaraja Vosotros sabéis, mis queridos jóvenes lectores, que de cualquier forma que estudiéis, tanto si vais a un colegio, como si os preparáis para conseguir entrar en una empresa o progresar en un empleo, es preciso, examinarse. Reflexionar cómo es uno. Cómo piensa, cómo proyecta y por encima de todo, cómo se comporta. Recuerda uno primero, lo que ha aprendido, lo que le han dicho se debe hacer, lo que es útil. A continuación, se estudia a sí mismo y se pone una nota. Si este ejercicio lo practica de cuando en cuando, con toda seguridad progresa. Aunque le parezca que siempre se deja llevar por las mismas inclinaciones y tiene los mismos defectos. Sin notarlo, él se mejora. El texto de San Pablo, en la segunda lectura de la misa de hoy, contiene una especie de test de santidad y unas instrucciones útiles. Porque, vosotros sabéis que todo cacharrito que adquirís, viene con unas instrucciones de uso y unas advertencias y precauciones que hay que tener en cuenta, si se quiere obtener buen resultado. Nuestra vida es un don de Dios. Debemos ser leales con el que nos la otorgó y procurar darle buen uso. Os recomiendo hoy que toméis este texto y, estando a solas, lo leáis atentamente y comparéis lo que dice, con lo que hacéis. Durante algunos domingos, el decorado del texto evangélico, será el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Me voy a fijar hoy en detalles que, no porque os parezcan anecdóticos, dejan de ser importantes. Tanto en la primera lectura, que es del segundo libro de los reyes, como en el texto de San Juan, se habla de panes de cebada. He recorrido muchas panaderías y supermercados, buscando panecillos exclusivamente de este cereal y no los he encontrado. Finalmente, me decidí a fabricármelos yo. Compré grano, lo molí en el del café, lo pasé por un cedazo casero y una vez bien amasado, lo metí en el horno. Comprobé que era un alimento basto y duro. No me extraña que fuera el que comían a diario los israelitas y el de los pobres. La gente común, el pan de los sábados y fiestas, era de trigo. Mientras masticaba yo mi pan, recordaba el paisaje de la baja Galilea y dejaba que mi imaginación facilitara la comunión con el episodio. A pocos kilómetros del lugar, en Magdala, se elaboraba pescado en salazón, que se vendía por aquel entorno y hasta se exportaba a Roma. Tendría un sabor semejante a nuestros arenques salados o el bacalao seco. En su zurrón, aquel buen chico, se había preparado un “paquete de subsistencia”. El agua no era necesario que se la llevara, ya que el lugar está muy próximo al lago. El Señor ha estado predicando su doctrina salvadora. Ha dejado a su auditorio encandilado. Lo aprendido ha sido tan fascinante, que se olvidan de sus necesidades biológicas. Jesús es consciente de que pronto el hambre les acuciará. Plantea la cuestión a los apóstoles, ellos escurren el bulto, es su problema, hubieran dicho hoy. No hay solución, contestan otros. Son respuestas lógicas, como tantas veces se dan. Pero es preciso a veces, saltarse la lógica y pasar por encima de ella. Uno de los discípulos advierte de la presencia del muchacho precavido. Se hubiera dicho que mencionarlo, explicar lo que había traído consigo, era humor negro. Tal vez además, el chaval contestaría que era suyo y lo necesitaba para él, con toda razón. Pero no. Entrega con sencillez su pequeñín tesoro. Se obra el milagro. Un gran milagro, iniciado en la generosidad de un chiquillo. No sabemos si había estudiado, si acudía los sábados a la sinagoga, si recitaba la shemá, si se abstenía de comer animales impuros. Ni falta que nos hace. Sabemos que fue generoso porque lo solicitaba el Maestro y esto es suficiente. Sobresaliente para el chico. El texto no dice ni su nombre, ni de donde era, ni como le fue en la vida. En el Reino de los Cielos sí que lo sabrán muy bien y un día nosotros se lo podremos preguntar. Debemos hoy felicitar al “generoso anónimo”. Poner en el interior de nuestro corazón, una lámpara votiva en su honor, recordar, de cuando en cuando, su pequeña gesta, y tratar de imitarle. Cualquier bala cargada de pólvora, necesita para dispararse, que el pequeño pistón explote primero. La pieza de caza será alcanzada por el balín certeramente disparado, pero todo empezó por una diminuta carga de fulminato de mercurio, que recibió un golpecito del percutor. La grandiosa generosidad de Dios, precisa de la pequeña prodigalidad del hombre. De la diminuta esplendidez nuestra. Un mundo repleto de pequeños egoísmos, es un mundo perdido. Tal vez venga de aquí nuestra actual crisis. Sin duda ello es la causa