El Diablo de Guanabara

Anuncio

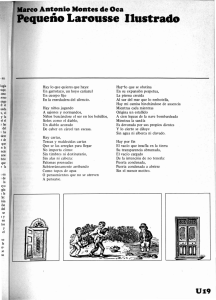

Huellas Narrativa El Diablo de Guanabara Por Orlando Araújo Fontalvo Sin título, óleo sobre lienzo de Ilin Maxim Alexeevich. S u nombre completo era Aparecido de Silveira Gama, pero a bordo de El Cornamusa lo conocían simplemente como el “Diablo de Guanabara”. Nadie supo con certeza cómo fueron a parar sus huesos a Portobelo. Algunos corsarios, en todo caso, decían que había nacido al otro lado del mar, en una barriada de gitanos a orillas del Guadalquivir. Otros, que era uno de los hijos bastardos del calafate de Magallanes. En este punto debo reconocer que el apego a la verdad nunca ha sido una prioridad de filibusteros. De cualquier forma, parece que luego de sobrevivir a las galeras de Su Majestad, pasó a convertirse, de algún modo secreto, en el discípulo más aventajado de un exiliado maestro del chamanismo tibetano. Al atracar en La Habana hubiera podido dedicarse a cualquier oficio en unas tierras donde casi todo estaba por hacerse. Pero fue el llamado de la piratería el que terminó por imponerse. Así, luego de forajidos años de pillaje, bandolerismo y bellaquería, que ya otros han tenido ocasión de referir, el Diablo de Guanabara puso de manera clandestina su temible bota en Cartagena de Indias. Una vez allí, no tardó en iniciar tratos carnales con la hechicera de Caracolí, reputada vidente que apenas unos meses antes había predicho el hundimiento del galeón San José. Talentos que de nada valieron, porque del propio lecho de la adivina lo sacó a rastras el Santo Oficio poco antes de los pitos de la Nochevieja de 1708. Un buen día, el aprendiz de diablo pareció dejar atrás su madeja de creencias y, con la antigua flauta ritual de su maestro, una de las más curiosas chirimías que se escucharían en el Nuevo Mundo, se embarcó en un navío mercante en Sanlúcar de Barrameda. Al principio pensó que el vértigo y las náuseas no le permitirían ir más allá de las Azores. Sin embargo, descifrando el instrumento bajo las estrellas, se fue acostumbrando a la sonoridad traversa del bambú, al gorjeo enigmático de las Pléyades, al aullido del viento en el velamen, al crujido de la arboladura, a los lamentos del maderaje, a la tufarada mortecina de los sargazos en la aurora. Todo, hasta comprender, sobrecogido, muerto de miedo, que navegaba presuroso al encuentro de sí mismo. Aparecido de Silveira Gama fue acusado de amasar una inmensa fortuna en sus infames incursiones. Se le sindicó de capitanear una fragata de tres mástiles conocida en todo el Caribe como “El Cornamusa” y de causar más estragos que los bucaneros de La Tortuga. Si bien la prole de Torquemada estaba, en realidad, tras los lingotes del pirata, fue oficialmente procesado por sus antiguos devaneos con la herejía. Nadie duda, en todo caso, que padeció horribles suplicios, y ciertas versiones aseguran que murió por acción del aplastacabezas sin que consiguieran, eso nunca, arrancarle el más mínimo indicio del destino de sus cofres. Otras versiones de su historia, que lindan con la leyenda, afirman que sobornó al inquisidor Pedro Mateo de 60 Salcedo, refugiándose en el Palenque de San Basilio, donde se amancebó con una de las nietas del rey del Arcabuco. Sea como fuere, lo cierto es que nadie lo volvió a ver en Cartagena. La versión más razonable asegura, sin embargo, que en los estertores del martirio el Diablo de Guanabara dijo estar dispuesto a revelar la ubicación del tesoro a cambio de una muerte rápida y una última visita. El inquisidor se frotó las manos y aceptó el trato. De esta suerte, luego de escupir con sangre las señas de la guaca, el diablo agonizante exigió ser asistido espiritualmente por su amante. En un folio polvoriento consta que esa noche una pelirroja ingresó en la celda con un extraño volumen bajo el brazo, de caracteres incomprensibles, cuyo único título, manuscrito en castellano, erizó la piel del centinela: «Libro tibetano de los muertos». Sobra decir que dos días después, la hechicera de Caracolí fue reducida a garrote y quemada en una estaca en los extramuros de la ciudad, con lo cual el Santo Oficio dio por clausurado el auto de fe. Durante el velatorio, una de las compinches más cercanas de la hechicera de Caracolí aseguró que el Diablo de Guanabara había dividido en tres partes su tesoro de fábula y lo había enterrado en igual número de islas en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Según ella, la guaca entregada a la Inquisición, aunque cuantiosa, constituía, en realidad, una chichigua. Se trataba, tal vez, de una versión sin fundamento, un refinado cuento de velorio. Sin mucho interés, la mujer se despidió hacia la medianoche, no sin que alguien le advirtiera que tuviera mucho cuidado con su lengua. En los meses siguientes, sin embargo, tropillas de guaqueros excavaron a brazo de esclavo el archipiélago, con la disculpa pintoresca de intentar cultivar malanga y ñame espino a gran escala. A mediados de marzo, cuando ya en las calles de Cartagena nadie se acordaba del asunto, Casimiro, un niño esclavo de diez años, se desplomó mientras cruzaba corriendo a pie descalzo la Plaza de la Trinidad. Lo llevaron inconsciente, echando espumarajos, hacia los establos de Getsemaní, donde fue desahuciado por las viejas curanderas. Cuando expiró, lo único que no hicieron sus deudos fue llorarlo. En cambio, lo bañaron con agua de la Ciénaga de La Virgen, lo perfumaron con sahumerios de Angola, lo engalanaron con la ropa de uno de los ancianos del cabildo, lo ataviaron con 61 un collar de hueso tallado y conchas marinas de Tierra Bomba, lo arrullaron con pregones cadenciosos, le danzaron con vientre sudoroso las mujeres, le ofrecieron a manos llenas lumbalú. De pronto, cuando cesó el repique de los pechiches y se disponían a sepultarlo, Casimiro abrió los ojos y pegó un salto. Al principio, el pequeño no podía hablar, pero al cabo de un rato comenzó a soltar una retahíla de disparates que todos atribuyeron a la fiebre. Es cierto que no pudo recordar por qué corría en la plaza, ni adónde se dirigía, ni cuál era su nombre. Pero, con un rítmico dejo lusitano, aseguró que tenía cincuenta y nueve años, que no había nacido en Galera de Zamba, como todos decían, sino al otro lado del mar, en un arrabal de Lisboa, en el estuario mismo del Tajo. Al oír semejante desatino, una negra comadrona, con una calilla invertida en la boca, soltó una risotada estruendosa que hizo encabritar a las bestias. Nadie en el lugar dio crédito a los desvaríos del pequeño. Por último, el asunto se zanjó con una surimba de rejo y la promesa de uno de los caporales de hacerle cortar los testículos si volvía a evadirse del trabajo. Así las cosas, los años fueron y vinieron. Una tarde fresca de 1717 anclaron en la bahía de Cartagena los convoyes de La Flota de Indias a su paso hacia Veracruz. Dicen que de uno de los galeones descendió Apolonio de Arroyo Bañón y Montalvo, tercer marqués de Cienfuegos, distinguido aristócrata proveniente de El Callao, puerto de la Ciudad de los Reyes de Lima, que fue llevado en coche de alazanes a la Casa de la Aduana, donde adquirió sin demora una nutrida recua de esclavos a buen precio. Uno de ellos era Casimiro. En un folio polvoriento consta que esa noche una pelirroja ingresó en la celda con un extraño volumen bajo el brazo, de caracteres incomprensibles, cuyo único título, manuscrito en castellano, erizó la piel del centinela: «Libro tibetano de los muertos». “Negros encerrados en un navío”, dibujo de Mauricio Rugendas, 1900. Mientras el marqués de Cienfuegos despachaba una botija de Pisco con el obispo, los esclavos, engrilletados y hacinados, pasaron la noche en las celdas del Fuerte de San Luis de Bocachica. Al rayar el alba, los arrearon en botes y los embarcaron a látigo vivo en las bodegas nauseabundas de una goleta fondeada en la entrada de la bahía. Cuando la carga estuvo completa, el marqués fue llevado a bordo junto con sus edecanes y la embarcación se perdió en el horizonte. En el mar, es bien sabido, las historias pierden su contorno, se desdibujan, fantasmales, casi como el rastro serpenteante de una víbora en la arena del desierto. Pese a ello, una semana después, el vigía de la goleta de Cienfuegos fue rescatado del mar con un tiro de arcabuz. A partir de su relato entrecortado se pudo establecer que la embarcación fue despedazada a fuego de cañón frente a la isla de San Martín de Pajarales por una fragata negra de tres mástiles, que desde el retablo de la cofa parecía ser una réplica espectral y terrible de “El Cornamusa”. Por último, ya entre el agua y la candela, el vigía creyó ver a uno de los esclavos tocando una flauta traversa en la cubierta de la fragata, mientras los hombres de la tripulación, regocijados, lanzaban vítores y templaban velas con rumbo desconocido. El vigía fue arrasado por la fiebre a los dos días. Unos dicen, así, que el Diablo de Guanabara mudó de piel y se reunió en algún lugar secreto con la tercera encarnación de su maestro; otros, que desenterró al fin su tesoro e hizo resurgir a su amante de un puñado de ceniza. No falta quien sostiene aun que, sediento de venganza, volvió a Cartagena encarnado en Edward Vernon. Los más crédulos afirman que en 1811, mientras huían a Santa Marta, el corsario capturó a uno de los inquisidores rezagados y, por las mercedes recibidas, lo hizo empalar vivo en uno de los manglares de Tasajera. No está de más recordar que ciertos precursores del son palenquero, al escrutar en el cuero los enigmas del yamaró, sostienen que los preciados cofres del Diablo de Guanabara estaban, en realidad, repletos de caliche, pues el verdadero tesoro era la flauta, el arrullo de Buziraco, el único punto cierto de partida y de llegada. Webgrafía Óleo de Ilin Maxim Alexeevich. Tomado de: http://2.bp.blogspot. com/-mqPv1XGhz9E/VM6rtHMSeVI/AAAAAAAARvA/ AvrIcO9ppFc/s1600/pinturas-paisajes-con-barcospiratas%2B(5).jpg Dibujo de Mauricio Rugendas. Tomado de: http://www. memoriachilena.cl/602/w3-article-98854.html 62