La veleta de Gastizar

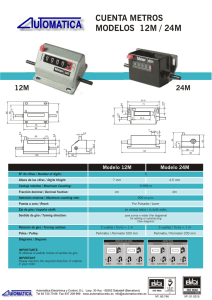

Anuncio