y puedo contar... - Revista de la Universidad de México

Anuncio

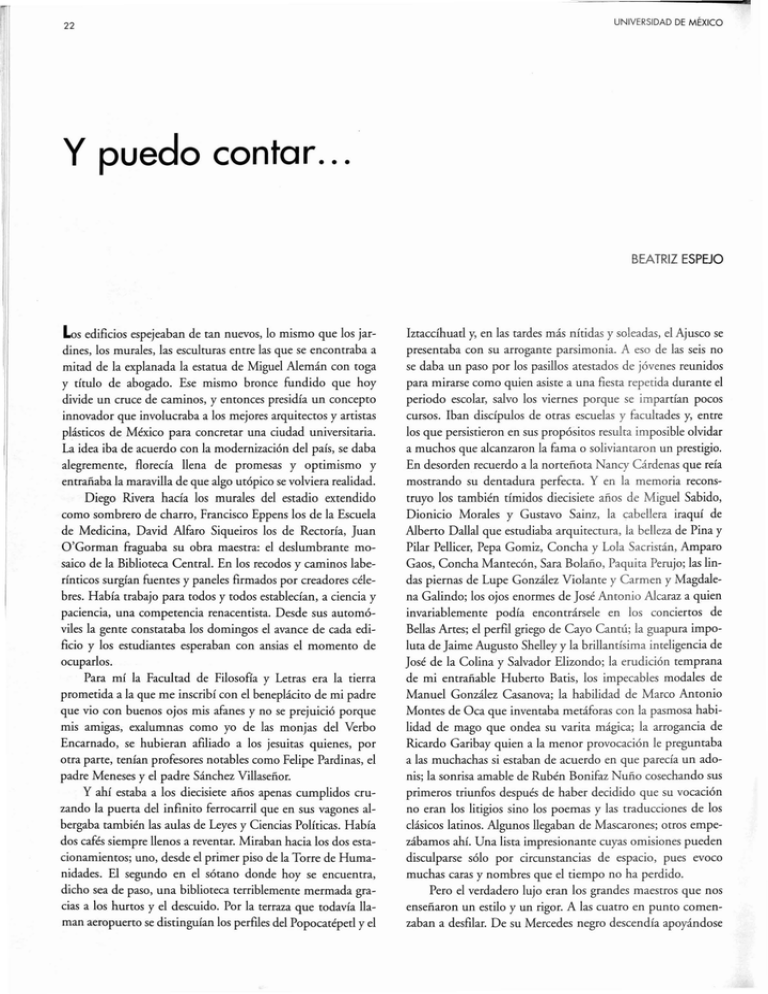

22 UNIVERSIDAD DE MÉXICO y puedo contar... BEATRIZ ESPEJO Los edificios espejeaban de tan nuevos, lo mismo que los jardines, los murales, las esculturas entre las que se encontraba a mitad de la explanada la estatua de Miguel Alemán con toga y título de abogado. Ese mismo bronce fundido que hoy divide un cruce de caminos, y entonces presidía un concepto innovador que involucraba a los mejores arquitectos y artistas plásticos de México para concretar una ciudad universitaria. La idea iba de acuerdo con la modernización del país, se daba alegremente, florecía llena de promesas y optimismo y entrañaba la maravilla de que algo utópico se volviera realidad. Diego Rivera hacía los murales del estadio extendido como sombrero de charro, Francisco Eppens los de la Escuela de Medicina, David Alfaro Siqueiros los de Rectoría, Juan O'Gorman fraguaba su obra maestra: el deslumbrante mosaico de la Biblioteca Central. En los recodos y caminos laberínticos surgían fuentes y paneles firmados por creadores célebres. Había trabajo para todos y todos establecían, a ciencia y paciencia, una competencia renacentista. Desde sus automóviles la gente constataba los domingos el avance de cada edificio y los estudiantes esperaban con ansias e! momento de ocuparlos. Para mí la Facultad de Filosofía y Letras era la tierra prometida a la que me inscribí con el beneplácito de mi padre que vio con buenos ojos mis afanes y no se prejuició porque mis amigas, exalumnas como yo de las monjas de! Verbo Encarnado, se hubieran afiliado a los jesuitas quienes, por otra parte, tenían profesores notables como Felipe Pardinas, e! padre Meneses y el padre Sánchez Villaseñor. y ahí estaba a los diecisiete años apenas cumplidos cruzando la puerta del infinito ferrocarril que en sus vagones albergaba también las aulas de Leyes y Ciencias Políticas. Había dos cafés siempre llenos a reventar. Miraban hacia los dos estacionamientos; uno, desde el primer piso de la Torre de Humanidades. El segundo en el sótano donde hoy se encuentra, dicho sea de paso, una biblioteca terriblemente mermada gracias a los hurtos y e! descuido. Por la terraza que todavía llaman aeropuerto se distinguían los perflles del Popocatépetl y e! Iztaccíhuatl y, en las tardes más nítidas y soleadas, el Ajusco se presentaba con su arrogante parsimonia. A eso de las seis no se daba un paso por los pasillos atestados de jóvenes reunidos para mirarse como quien asiste a una fiesta repetida durante el periodo escolar, salvo los viernes porque se impartían pocos cursos. Iban discípulos de otras escuelas y facultades y, entre los que persistieron en sus propósitos resulta imposible olvidar a muchos que alcanzaron la fama o soliviantaron un prestigio. En desorden recuerdo a la norteñata Nancy Cárdenas que reía mostrando su dentadura perfecta. Y en la memoria reconstruyo los también tímidos diecisiete años de Miguel Sabido, Dionicio Morales y Gustavo Sainz, la cabellera iraquí de Alberto Dallal que estudiaba arquitectura, la belleza de Pina y Pilar Pellicer, Pepa Gomiz, Concha y Lola Sacristán, Amparo Gaos, Concha Mantecón, Sara Bolaño, Paquita Perujo; las lindas piernas de Lupe González Violante y Carmen y Magdalena Galindo; los ojos enormes de José Antonio Alcaraz a quien invariablemente podía encontrársele en los conciertos de Bellas Artes; el perfil griego de Cayo Cantú; la guapura impoluta de Jaime Augusto Shelley y la brillantísima inteligencia de José de la Colina y Salvador Elizondo; la erudición temprana de mi entrañable Huberto Batis, los impecables modales de Manue! González Casanova; la habilidad de Marco Antonio Montes de Oca que inventaba metáforas con la pasmosa habilidad de mago que ondea su varita mágica; la arrogancia de Ricardo Garibay quien a la menor provocación le preguntaba a las muchachas si estaban de acuerdo en que parecía un adonis; la sonrisa amable de Rubén Bonifaz Nuño cosechando sus primeros triunfos después de haber decidido que su vocación no eran los litigios sino los poemas y las traducciones de los clásicos latinos. Algunos llegaban de Mascarones; otros empezábamos ahí. Una lista impresionante cuyas omisiones pueden disculparse sólo por circunstancias de espacio, pues evoco muchas caras y nombres que e! tiempo no ha perdido. Pero el verdadero lujo eran los grandes maestros que nos enseñaron un estilo y un rigor. A las cuatro en punto comenzaban a desfilar. De su Mercedes negro descendía apoyándose UNIVERSIDAD DE MÉXICO 23 en un bastón tembloroso con empuñadura de piara el marqués de San Francisco, don Manuel Romero de Terreros, eminencia en arte colonial. Agustín Yáñez rambién esracionaba su Mercedes azul marino e impartía sus clases en sala especial con mesa de caoba al centro. Julio Torri se bajaba de un camión en la esquina de Insurgentes, con sus pasitos menudos, sus trajes pardos y la primera edición de libros valiosos cuyas páginas hojeaba suavemente, como si acariciara a una mujer. Manuel González Montesinos se apeaba de vehículos proletarios. Caballero mexicano de rancio abolengo: blazer azul marino, pantalón de franela gris, corbara regimiento y anillo con escudo heráldico, se sabía el diccionario de principio a fin y quizás había afrontado batallas; el caso es que no estaba ya dispuesto a esforzarse demasiado. Analizaba palabra por palabra La verdad sospechosa para que le rindiéramos culto a la perfección de Juan Ruiz de Alarcón. Primeros trabo¡os de construcción del Estadio Olímpico Auditorio Alfonso Coso -------, Facultad de Ciencias Un taxi llevaba a Rodolfo Usigli que para no perder la costumbre paseaba su mirada estrábica sobre las alumnas guapas. Y don Javier lcaza le pedía a su chofer que lo esperara dentro del Packard verde con la vestidura de cuero beige, casi una pieza de colección, remanente de tiempos mejores. Tenía grandes manchas cafés sobre las manos y la cara, llamaba maestro a José Vasconcelos, había trarado de cerca a los areneísras y salpimentaba sus charlas con anécdotas divertidas. Al invocarlo suena en mis oídos su risa, relincho de caballo brioso que intenta seguir recorriendo las praderas de la vida gozada a plenitud. Y, claro, transitaban la gentileza de Francisco Monterde, autor entre otras cosas de un cuento sobre su madre que reservo para mi antología personal, y los monstruos sagrados corno Edmundo ü'Gorman, Eduardo Nicol, José Gaos, y Francisco de la Maza que no obsrante su impuntualidad conservaba las clases ran llenas como las de Arnancio Bolaño e Isla y José Palafox, quien además de ser catedrático inspeccionaba las etimologías griegas y latinas sembrando un terror inquisitorial entre los preparatorianos de numerosas escuelas privadas citadinas, y escondía su corazón generoso con un gesto amargo. En mi caso, maestros más jóvenes me descubrieron un mundo personal que les agradezco. Juan Lope Blanch me obligó a enfrentar la filología románica sin reticencias, Luisa ]osefma Hernández me demostró que la fascinación femenina no estaba peleada con el talento. Lograba que su taller fuera concurrido por Héctor Azar, Carlos Monsiváis, Hugo Argüelles, José Emilio Pacheco, Luis Moreno, y escuchaba atenta las primeras versiones de obras que después cobraron fortuna o rraducía de primera intención a dramaturgos contemporáneos, mientras la escuchábamos arrobados. Juan José Arreola no formaba parte de la planta docente pero los ángeles le revoloteaban alrededor durante las contadas conferencias que ofrecía en el actual auditorio Che Guevara, y Sergio Fernández conseguía lo que pocos consiguen, nos insrigaba a compartir la pasión literaria a la que ha dedicado su exisrencia y en muchos sentidos era una guía y un amigo...•