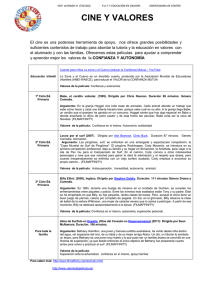

Babe, el cerdito valiente

Anuncio