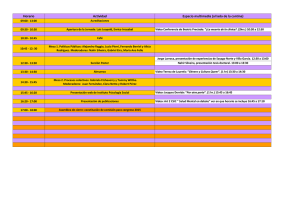

Tres jinetes negros

Anuncio