PRÓLOGO

Anuncio

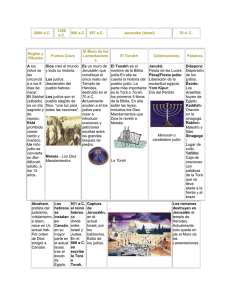

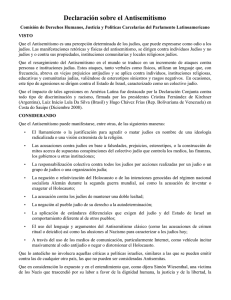

PRÓLOGO POR SIR HAROLD EVANS Fue tarde que llegué a tomar conciencia del antisemitismo. Crecí en tiempos de guerra en una familia de clase trabajadora no religiosa, pero protestante, en Manchester, Gran Bretaña. Nos incomodaban un poco los vecinos que eran católicos. Casi no nos percatábamos de los judíos; estaban concentrados al otro lado de la ciudad en Cheetham Hill. Yo jugaba en una liga de tenis de mesa para la Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Asociation, YMCA) de Manchester contra clubes de jóvenes judíos, pero ni en los partidos más tensos escuché jamás los términos peyorativos en inglés yid y kike. De hecho, nunca escuché ni vi nada relacionado con el odio hacia los judíos de parte de ningún miembro de mi familia o mi entorno, que estaba compuesto por un creciente círculo de amigos y compañeros de trabajo. Supongo que nuestras reservas afectivas que incluían al odio se habían agotado mientras pensábamos en los bombarderos alemanes que nos sobrevolaban. La primera vez que supe acerca del antisemitismo fue más adelante, cuando mi padre me contó cómo Oswald Mosley había fomentado disturbios a finales de la década de 1930 haciendo marchar a sus secuaces fascistas paramilitares, llamados “los Camisas negras”, a través de los distritos judíos en el barrio East End de Londres. Le causaba repulsión. Mosley siempre decía que solo odiaba a los “grandes judíos”, no a los “pequeños judíos”. Los “grandes judíos” conspiraban para que Gran Bretaña entrara en guerra con Alemania, mientras que los “pequeños judíos” eran inofensivos. Sin embargo, Mosley no hizo nada para detener a sus secuaces que arrojaban ladrillos a través de las ventanas de las humildes viviendas que dejaban ver las velas encendidas de sabbat. Mi primera experiencia personal vinculada con lo que el antisemitismo podía provocar se dio en 1946-47. Gran Bretaña entró en conflicto con los sionistas radicales porque, en ejercicio de su mandato, esta intentó restringir la inmigración hacia Palestina. El Irgún ahorcó a dos soldados británicos y bombardeó el Hotel King David. Un patriotismo natural dio paso a disturbios antisemitas en mi Manchester natal y en varias otras ciudades. Mis primeros encuentros con el estereotipo de los judíos fueron literarios: el malvado Fagin en Oliver Twist y, luego, el más sutil Shylock en El mercader de Venecia. Gracias al libro Un Odio Conveniente, entiendo mejor por qué los judíos generaban, tan a menudo, odio en su función de acreedores usureros. Aprendí que no tenían posibilidades de hacer mucho más que eso. En gran parte de Europa, los judíos no podían poseer tierras ni propiedades, no podían unirse a gremios de artesanos y otras cosas por el estilo; en realidad, se los incitaba a prestar dinero, algo que estaba prohibido por las escrituras para los cristianos. Si Shylock y Fagin dejaron grabada una imagen caricaturesca en mi subconsciente, esta fue erradicada cuando me adentré a leer historias de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, de la decadencia alemana que fue desde la elaboración de caricaturas grotescas de judíos hasta la conducción del genocidio. Empecé a interesarme por los estereotipos. Mientras reportaba desde el área en el extremo sur de los Estados Unidos en la década de 1950 para lo que, entonces era el Manchester Guardian, vi cómo los “judíos astutos”, según se les estereotipaba, eran a su vez representados como los responsables de las protestas de la comunidad negra, es decir, por incitar a los negros a luchar por los derechos que la Constitución de los EE. UU. garantizaba. Los negros también eran estereotipados como ignorantes por las mismas personas que les negaban una educación justa e igualitaria. Aquellas personas que les negaban el derecho a votar los estereotipaban como comunistas subversivos que socavaban la libertad, y como ilegales por los grupos de linchamiento quienes volvían impunes a sus hogares para la cena. Para cuando volví al Reino Unido para convertirme en editor de un periódico en Gran Bretaña, el nuevo estado de Israel era ampliamente admirado por hacer florecer el desierto. Indudablemente, no pensé mucho en los palestinos que habían sido desalojados, pero ciertamente traté de ser justo con todos cuando editaba The Sunday Times y The Times (1967-82). Decidí que los periódicos debían tratar a Israel como lo harían con cualquier otro país, ni con más ni con menos severidad. El gobierno del primer ministro israelí Menájem Beguin se puso furioso conmigo en 1977 por haber publicado en The Sunday Times los resultados fundamentales de una investigación de cinco meses sobre el maltrato de los prisioneros palestinos (que el Departamento de Estado, posteriormente, confirmó). El gobierno israelí no podía estar más furioso que yo con el hecho de que el ejército israelí había facilitado la masacre de 1982 de cientos de personas en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, la cual había sido perpetrada por falangistas cristianos durante la guerra civil libanesa. La subsiguiente protesta de la población de Israel y la investigación realizada por el gobierno israelí pudieron solo en parte recuperar la reputación del estado, una reputación que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían dañado gravemente, traicionando los ideales fundacionales del estado. Al mismo tiempo, no dudé en condenar la histeria con la que cubrieron los medios de comunicación británicos las represalias que tomó Israel por los ataques no provocados con misiles de parte de Yenín, el campamento de refugiados palestinos en Cisjordania. En abril de 2002, las FDI cercaron la ciudad, en la cual los palestinos habían puesto cientos de trampas explosivas. Debido a que la prensa no pudo entrar de inmediato, escucharon historias de atrocidades por los portavoces de la Autoridad Palestina. Se desató un frenesí de acusaciones contra Israel. Se dijo que las FDI habían asesinado a 3000 palestinos indefensos y que, luego, habían enterrado a las víctimas en fosas comunes secretas. El periódico donde trabajé anteriormente, The Guardian, decidió publicar una editorial sobre el hecho de que el ataque de Israel fue tan repulsivo como el ataque de Osama Bin Laden en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.1 ¿Cómo? De hecho, una prensa ingenua publicó un torrente de mentiras. Tom Gross2 de Mideast Media Analysis elaboró un duro análisis y fue reivindicado cuando más tarde tanto una investigación de las Naciones Unidas como Human Rights Watch concluyeron que no había habido ninguna masacre ni fosas comunes secretas. Fue una confrontación militar en la que hubo un total de 54 muertos, de los cuales la mitad eran combatientes palestinos y casi el mismo número fueron muertos israelíes. En junio de 2002, me invitaron a impartir una conferencia con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de Index on Censorship. Desde 1972, cuando por primera vez condujo una campaña a favor de los escritores reprimidos en la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, Index se volvió la organización líder de Gran Bretaña en la promoción de la libertad de expresión. Por ser el editor de periódicos que había defendido un número importante de juicios de espionaje, los editores de Index me dieron la oportunidad de comparar mis experiencias de edición en Londres con las experiencias de más de 20 años en los Estados Unidos y, especialmente, de medir los avances en los retrocesos en la libertad de prensa británica durante los 28 años que habían pasado desde que había dado una conferencia titulada “The Half Free Press” (La Mitad de la Prensa es Libre). La invitación llegó solo algunos meses después de los sucesos de Yenín y nueve meses después de que secuestradores árabes estrellaran aviones en el World Trade Center y el Pentágono. Sin embargo, en vez de abordar de nuevo el tema de las libertades de prensa, me hallé obsesionado con la paradoja de que una nueva libertad había traído consigo nuevos tipos de corrupción. El Internet ha conectado al mundo como nunca antes, pero gran parte de lo que viaja a la velocidad de la luz ahora es una media verdad disfrazada de sabiduría y grandes cantidades de desinformación e información errónea. Me intrigaba, en particular, un informe que se hizo viral en el Internet inmediatamente después del 11 de septiembre: 4000 judíos que trabajaban en el World Trade Center no habían concurrido a sus trabajos esa mañana porque el Mosad, la agencia de inteligencia de Israel, les había enviado una advertencia. Todo era un brillante complot judío para difamar a los musulmanes y allanar el camino para una operación militar conjunta de Israel y los EE. UU. no solo contra Osama Bin Laden, sino también contra los militantes en Palestina. En el Centro de Estudios Islámicos de El Cairo en la Universidad de al-Azhar, el jeque Mohammed Gemeaha explicó el tema de manera que cualquier persona ingenua pudiera entenderlo: “solo los judíos” podían derribar el World Trade Center. Si los estadounidenses se enterasen de la conspiración, “le habrían hecho a los judíos lo que les hizo Hitler”.3 Por supuesto que los judíos y los israelíes (400 de ellos), y los musulmanes y los católicos, y los budistas y los presbiterianos que trabajaban en el World Trade Center hicieron lo mismo que los demás empleados el 11 de septiembre: concurrieron a sus trabajos y murieron debido a su puntualidad. Entre las 2752 víctimas, había personas de 77 nacionalidades y de todas las religiones (entre los cuales, había aproximadamente 60 musulmanes) que se ganaban la vida como empleados administrativos, camareros, corredores de bolsa, cocineros, contadores, gerentes, secretarios y técnicos. Parecía que el intento de deshacerse de la culpa del crimen había surtido efecto. Gallup hizo un muestreo de opinión en nueve países predominantemente islámicos: Pakistán, Irán, Indonesia, Turquía, Líbano, Marruecos, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. El resultado fue que, aproximadamente, dos tercios de los encuestados creían que el ataque del 11 de septiembre era moralmente injustificable. Solo en Turquía, entre el 43 % y el 46 %, creían que grupos de árabes habían llevado a cabo los ataques. En Pakistán, solo el 4 % aceptó que los secuestradores eran árabes. ¿Quién podría ser lo suficientemente loco o ser lo suficientemente malvado como para inventar y difundir, como si fuera verdad, la abominable ficción de una conspiración judía? Y, ¿cómo convenció a tantas personas tan rápido? Siguiendo la pista que dejó Bryan Curtis periodista investigador-, y luego en Slate, rastreé a la persona que inicialmente difundió la conspiración, Syed Adeeb, un paquistaní que vivía en Alexandria, Virginia, y que edita un sitio web llamado Information Times (ahora Information Press). Le pregunté qué pruebas tenía y cómo había verificado su historia. Me dijo que tenía una fuente confiable: la estación de televisión Al-Manar en el Líbano. No se desconcertó cuando le señalé que Al-Manar proclama que su razón de existir consiste en “montar una guerra psicológica efectiva con el enemigo sionista”. En otros tiempos, Adeeb y los suyos habrían enviado unas cuantas hojas de papel entintadas con el clisé a un puñado de personas (“ciclostilo” o “mimeográfo” es un procedimiento de impresión que se utilizaba mediante una máquina que atraviesa la hoja de papel). Pero la historia de Al-Manar sobre una conspiración del Mosad y sus distintas expresiones, las cuales han sido continuamente recicladas, cumplieron un gran papel en el mundo islámico a través de la Web y de su transmisión de boca en boca, y lograron así llegar a la prensa. El periódico Ad-Dustour de Jordania informó que el ataque de las Torres Gemelas era “el acto de la mente maestra judío-sionista que controla la economía, los medios de comunicación y la política del mundo”. El respetado periodista Syed Talat Hussain señaló con franqueza sobre la proliferación de la historia en Pakistán: “En un país que carece de información, los periódicos recurren a los rumores. Además, existe una tradición constante en los medios impresos pakistaníes de demostrar, deliberadamente, que cualquier cosa que sale mal es obra de los judíos y los hindúes”. Tom Friedman, el columnista de New York Times, mostró una entrevista con un indonesio de Yakarta que estaba preocupado por el hecho de que la hostilidad contra los cristianos y los judíos se debía a lo que él llamada una insidiosa brecha digital. El artículo decía: “Los usuarios de Internet representan solo el 5% de la población, pero este 5% es el que difunde los rumores al resto. Dicen: ‘Lo sacó de Internet’. Creen que es la Biblia”.4 El avance tecnológico del Internet, su velocidad, alcance y espacio infinito pueden conferir, ciertamente, una autenticidad ficticia a cualquier locura. Sin embargo, también nos permite acceder a un nivel sin precedentes de conocimiento sobre qué es lo que se promueve, qué se les dice a las personas y qué es lo que estas pueden creer, especialmente, cuando son presas del analfabetismo. Hace pensar en la alegoría de Sócrates de un pueblo que pasa toda su vida encadenado a la pared vacía de una caverna. Todo lo que ven en la oscuridad es el juego de las sombras. Solo el filósofo de Sócrates, liberado en un día soleado, puede ver que las sombras no representan la realidad. Mientras realizaba la investigación para la conferencia de Index, noté varias sombras que se movían en la pared que eran alarmantes cuando se veían en la luz. Estaba viendo nada menos que la globalización del odio. Había miles de historias antisemitas expresadas con una vehemencia tan sorprendente tal como el desprecio por la historia y la erudición, en el sentido de que el Holocausto era una invención sionista, una “farsa”, una “mentira”, una “operación de marketing” judía (Hiri Manzour en el periódico oficial de la Autoridad Palentina al-Hayat al Jadida) y un “enorme complot israelí orquestado para extorsionar al gobierno alemán... Si solo usted [Hitler] lo hubiese hecho, hermano, si solo esto hubiera pasado realmente para que el mundo pudiera suspirar de alivio sin su mal y su pecado” (un columnista del diario oficial egipcio Al-Akhbar). Gran parte de las aguas negras evidentemente emanaban de los Protocolos de los Sabios de Sión, la falsificación elaborada en secreto por la policía secreta zarista en 1903 que trama representar cada desastre como un complot judío. La credulidad ignorante de los campesinos en Rusia puede excusarlos por creer que sus problemas eran el resultado de un complot realizado por los sabios judíos, que fue oído por dos cristianos escondidos en un cementerio judío a la medianoche. Pero, ¿cómo debemos comprender que egipcios educados hayan realizado una serie dramática de millones de dólares compuesta por 30 episodios sobre la base de este fraude? O, ¿cómo equiparamos nuestra alegría al ver a los miles de egipcios defendiendo la libertad en la plaza en El Cairo en 2011 con el hecho de que en cada esquina en El Cairo una librería venda como parte de “la historia” copias de este fraude en árabe, francés e inglés? Esperaba que el evento de Index fuera un escape de lo efluente hacia lo afluente. Una conferencia para un público educado de clase media que normalmente asiste al festival literario Hay-on-Wye patrocinado por The Guardian representaba una oportunidad para examinar mi ansiedad y analizar lo que se podría hacer. Denominé la charla “The View from Ground Zero” (La perspectiva desde la Zona Cero) y fui claro en que yo era tan crítico de la islamofobia como lo era del antisemitismo. En la sala de recepción verde, la noche anterior a la conferencia, me dio gusto encontrarme con tres amigos que eran intelectuales distinguidos, dos mujeres y un hombre que conocía desde mis días en Londres (digamos que eran una crítica literaria, una innovadora cultural y un novelista). “¿Sobre qué vas a hablar mañana?”, preguntó la crítica literaria. Les conté sobre mi conferencia. “No vas a criticar a los terroristas suicidas, ¿no?”. Creí que la pregunta era satírica. Pero no lo era. Cuando admití que, en realidad, pensaba hacerlo, con contundencia, se horrorizaron. Apelé, entonces, a su profundo respeto por el idioma inglés. Sostuve que un titular de The Guardian en el que se refería a los terroristas suicidas como “mártires” era, ciertamente, una sorprendente corrupción de la palabra. ¿No era un mártir alguien que renuncia a su vida para salvar a otros, no para matar, al azar, bebés en brazos, ancianos en sillas de ruedas, madres y padres viviendo sus inofensivas vidas (19 fueron víctimas en una Cena de Pascua)? Describir a los asesinos como mártires implicaba emocionalmente ser un cómplice de lo que el mismo islam considera como una doble transgresión: el suicidio y el asesinato. No hice más que enardecer sus emociones. A manera de dueto, la crítica literaria y la innovadora cultural se unieron en sus denuncias. Los bombardeos suicidas era todo lo que los pobres palestinos podían hacer para protestar contra las crueldades de los israelíes. ¿Qué le había pasado a mi consciencia? Objeté. Yo sí simpatizaba con los refugiados. Empecé a decir que los bombardeos suicidas eran solo pura maldad, como la decapitación de Daniel Pearl de Wall Street Journal (acontecida en ese febrero) solo por ser judío. Cometí otro error. No me encontraba en alguna especie de seminario académico. Estaba siendo arrastrado por una ola de emociones sobre los palestinos. “Deberías sentirte avergonzado de ti mismo, Harry. ¡Has vivido demasiado tiempo en los Estados Unidos! ¡Deberías regresarte a Estados Unidos!”. Miré al novelista para que frenara este flujo de intercambios. Se mantuvo en silencio durante toda la conversación. Más tarde esa noche, le mencioné el arrebato a James (Jamie) Rubin, el ex subsecretario de Estado para Asuntos Públicos de los EE. UU., que, en ese momento, vivía en Londres. “Es mejor que estés preparado para recibir más de lo mismo en tu conferencia”, dijo. Al día siguiente, creo que había 500 personas en la carpa. Hablé durante la hora que tenía asignada sin interrupciones y, luego, hubo silencio. Y silencio. En mi estado de ansiedad, parecía que el silencio duraba para siempre. Probablemente, no hayan sido más de siete u ocho segundos. Luego, la gente se paró y aplaudió, y siguió aplaudiendo. Me sentía aliviado y satisfecho, pero no tengo dudas de que la reacción fue una genuina empatía por las víctimas (67 de los cuales eran británicos) y de disgusto por la explotación política de la tragedia que yo había descrito. La tolerancia es una característica muy arraigada en la cultura británica; por eso, el apoyo de los intelectuales a los terroristas suicidas me preocupaba. Mis atacantes nunca mencionaron la palabra “judío”, solo “israelíes”. ¿Eran antisemitas? Quizás no lo eran, pero una investigación del Parlamento de Gran Bretaña informó, en 2006, que el antisemitismo ya no se limitaba a la extrema derecha, sino que se manifestaba en una variedad de formas en la izquierda (en los medios de comunicación, en Internet, entre los islamistas marginales y extremistas [pocos en cantidad, pero radicales], y en los espacios universitarios donde algunos académicos y estudiantes difaman a Israel como un estado de segregación o apartheid).5 Marie Brenner reportó una tendencia similar en Francia.6 El antisemitismo es una patología muy peculiar que no reconoce fronteras nacionales. Es un estado mental que conduce a la paranoia y es inmune a la verdad. Su léxico no contiene ninguna palabra que haga referencia a la ‘individualidad’. Su obsesión es la identidad de grupo. Es necesariamente deshumanizador que las personas se conviertan en abstracciones. Una vez que se crea un estereotipo de los judíos, católicos, musulmanes y de los negros, se absorbe rápidamente en los huesos como si fuera estroncio 90, un veneno resistente que distorsiona las percepciones de las víctimas. Todos los grupos minoritarios han sufrido, pero ninguno ha sido estereotipado de forma más cruel y permanente que los judíos. Una de las razones por las cuales Un Odio Conveniente es una publicación tan importante y oportuna es que hemos visto cómo prolifera el veneno en las mentes receptivas, donde este se solidifica convirtiéndose en una convicción inflexible. Como escribió el autor del siglo XVIII Jonathan Swift, no puedes convencer mediante argumentos lógicos a alguien a que abandone una convicción no racional. Un horror tras otro es narrado en muchos niveles en este libro. Llegué a pensar que leer cada capítulo desde el año 586 a. C. hasta nuestra época era como si estuviera entrando en un entramado de cuevas y salas contiguas, cada una con su propio Minotauro que exige sacrificios humanos. No podemos convocar al mítico Teseo para que nos libere completamente del Minotauro que, de una forma u otra, ha sobrevivido durante siglos, este monstruo del antisemitismo que continuamente se nutre a borbotones de infusiones de odio. Sin embargo, podemos discernir las vueltas en uno y otro sentido, oscuras y peligrosas, del laberinto mental de los seres humanos que mutan del miedo a la diferencia (una diferencia de fe, de situación económica, de costumbres, de idioma, de rituales, de cultura) a un sentido ético atrofiado y al abismo que conlleva el odio irracional. Incluso los resúmenes sobre un torrente de crueldades que documenta Phyllis Goldstein a través de los siglos hacen que a uno se le hiele la sangre. Independientemente de que uno sea judío o no judío, ¿qué ser sensible no se horroriza tan solo con algunos de los crímenes que se cometieron contra los judíos inocentes? En la ciudad de Worms en la región de Renania (1096), mataron ochocientas personas; algunas madres y algunos padres optaron por el suicidio para ellos mismos y sus hijos en vez de tener que enfrentar la carnicería. Más de treinta hombres y mujeres fueron quemados vivos en Blois (1171). Cientos de personas fueron asesinadas en sus hogares en Sevilla, quemadas vivas en Toledo y ahogadas en el Tajo (1391–1420). Doscientas mil personas fueron expulsadas de sus hogares en España (1492), de las cuales decenas de miles murieron durante la expulsión. Bebés fueron descuartizados por grupos enloquecidos en Kishinev en lo que ahora es Moldavia (1903) y 600.000 personas fueron desplazadas por el ejército zarista en 1915. Ancianos, mujeres, niños y bebés en brazos fueron masacrados en Proskúrov (1919). Un grupo de 33.771 hombres, mujeres y niños fueron fusilados y enterrados en el barranco conocido como Babi Yar cerca de Kiev (29 y 30 de septiembre de 1941). Y, luego, vino la pesadilla de los años de los otros programas nazis de aniquilación, y Auschwitz y mucho más. Además de estas bien conocidas atrocidades, una de las cosas que más me conmocionó fue el antisemitismo activo de la iglesia cristiana, tanto católica como protestante, incluido Martín Lutero. Me siento avergonzado por haber sabido tan poco sobre este tema y por nunca haber pensado en cómo las historias y los valores que me habían inculcado en la iglesia episcopal debían reconciliarse con una historia tan bárbara. Cuando iba a la escuela, me deleitaba con las aventuras de los caballeros con sus armaduras y los estandartes que enarbolando la cruz de San Jorge cabalgaban para liberar a Jerusalén de los turcos. No sabía (¿cuántas personas lo saben?) que los guerreros de las cruzadas, a medida que cabalgaban hacia el sur a través de Europa para llegar a Jerusalén, estaban igualmente ansiosos por cazar tantos judíos como pudieran encontrar. Un destino común de las minorías es la opresión. Los judíos no son los únicos en este aspecto: la mayoría, a menudo, ha tenido una buena causa para temer la insurgencia. De hecho, los judíos, al no ser visiblemente diferentes del resto de la población, están expuestos, por lo general, a menos prejuicios que los miembros de minorías más distintivas. Lo que no había apreciado, sin embargo, hasta que leí Un Odio Conveniente, es el periodo prolongado en el que los judíos han estado, exclusivamente, sometidos a campañas de intimidación y discriminación, desde mucho antes de la creación de Israel, desde mucho antes del Holocausto, desde mucho antes de la Inquisición española, incluso desde antes de que los romanos crucificaran a Jesús. Tan impresionante ha sido la persistencia de la patología como la forma en la que los judíos han mantenido su identidad, y muchos de ellos su fe, ante una difamación y un ataque sin igual. También hay héroes en esta historia y se debería conocer más sobre sus historias. Harold Evans es editor independiente de Thomson Reuters, el proveedor internacional de noticias multimedia más grande del mundo. También es el autor de dos aclamados libros sobre la historia de los Estados Unidos: The American Century (El siglo americano) y They Made America (Ellos hicieron América). Su libro más reciente son sus memorias, My Paper Chase (Mi caza del papel), que cubre sus primeros años y su época como editor de The Sunday Times y The Times de Londres. En el aniversario número 50 de la fundación del International Press Institute, Evans fue honrado como uno de los 50 Héroes de la Prensa Mundial. 1 “The Battle for Truth: What Really Happened in Jenin Camp?” (La batalla por la verdad: ¿qué sucedió realmente en el campamento de Yenín?) The Guardian, 17 de abril de 2002. 2 Tom Gross, “Jeningrad” (Yeníngrado) en Those Who Forget the Past: The Question of AntiSemitism (Aquellos que olvidan el pasado: la cuestión del antisemitismo), editado por Ron Rosenbaum (Nueva York: Random House, 2004), 135–144. 3 Jonathan Rosen, “The Uncomfortable Question of Antisemitism” (La incómoda cuestión del antisemitismo), The New York Times, 4 de noviembre de 2001. 4 Thomas L. Friedman, “Global Village Idiocy” (La idiotez de la aldea global), The New York Times, 12 de mayo de 2002. 5 “Report of the All-Party Parliamentary Inquiry into Antisemitism” (Informe de la investigación parlamentaria multipartidista sobre el antisemitismo), (Londres: The Stationery Office, 2006), 63. 6 Marie Brenner, “France’s Scarlet Letter” (La carta escarlata de Francia) en Those Who Forget the Past: The Question of Anti-Semitism (Aquellos que olvidan el pasado: la cuestión del antisemitismo), editado por Ron Rosenbaum (Nueva York: Random House, 2004), 220.