III ¿Tiene significado el nombre propio?

Anuncio

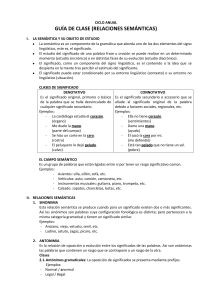

III ¿Tiene significado el nombre propio? Definir el significado lingüístico ha sido siempre un problema muy complicado. Desde los inicios de la lingüística moderna se han sugerido varias respuestas. Saussure (1971:129) planteó que un signo lingüístico, una palabra, consiste en la asociación de un significante, entendido como la imagen acústica o la representación mental de los sonidos que integran una palabra, y de un significado, es decir, del concepto o la imagen mental de la cosa significada. Ambos términos, el significante y el significado, son interdependientes, se implican mutuamente porque establecen una relación de reciprocidad. En consecuencia, no existe el uno sin el otro, de la misma manera que sucede con parejas como abuelo y nieto, o causa y efecto. Es bien conocido también el llamado triángulo semántico elaborado por Ogden y Richards (1964), y adaptado por Ullmann (1970), en el que a los conceptos anteriores de Saussure se añade el del referente o la cosa a la que se refiere el significado. El significado, el sentido, se describe como la información que el significante, o nombre, comunica al oyente. Otras concepciones relacionan la noción de significado con el contexto y algunos lo definen incluso como aquello mediante lo que un objeto material común o un hecho se convierte en un signo. Pero lo que tiene interés aquí no es la discusión acerca de la noción misma de significado, sino comprobar si los nombres propios tienen o no tienen significado. Se sabe que la inmensa mayoría de antropónimos derivan históricamente de nombres comunes que contienen significado. Por ejemplo, el nombre Alberto, de origen germánico, significa que brilla por su nobleza; Ana, del hebreo, indica compasión, que Dios se ha compadecido; Antonio, del latín, es persona fuerte, segura y enérgica; María, de origen hebreo, la elegida por Dios; Pedro deriva de la misma raíz latina que piedra y significa firme como piedra; Juan, del hebreo, el que está lleno de la gracia de Dios; Luis, con origen germánico, el guerrero glorioso; Carmen, del latín, es canto o poema. Sin embargo, el significado original de todos estos antropónimos ha dejado de ser transparente y resulta totalmente desconocido para la mayor parte de los hablantes. Esos nombres actúan simple- 26 mente como designadores, es decir, como rótulos que no tienen ningún significado particular y solo mediante el estudio etimológico se llega a conocer el contenido de la raíz de la que derivan. Pero el investigador que conoce el sentido original, al mencionar a Pedro, no piensa tampoco en la idea de piedra. De modo similar ocurre, como indica Ruhstaller (1993:133), con los nombres femeninos de advocación mariana que utilizan léxico corriente (Concepción, Dolores, Asunción). Los hablantes se olvidan por completo del sentido que tienen esas palabras cuando actúan como sustantivos comunes. Guardando las diferencias, se podría decir que el valor semántico del nombre propio es similar al de los deícticos, como los pronombres personales (yo, tú, ella), los demostrativos (este, aquel), ciertos adverbios (aquí, allá). Se trata de formas fonológicas que no se asocian a un sentido fijo o permanente, definible en el diccionario, sino que adquieren su valor dentro del contexto en el que se utilizan. Así como la palabra aquí, por ejemplo, es una forma vacía de contenido, que simplemente señala el lugar variable (un restaurante, la sala de su casa, la oficina) donde se encuentre el hablante en una situación concreta, cuando alguien emplea el nombre María, identifica, se refiere a una persona en particular que, según el caso, podría ser alta o baja, muy educada o sin instrucción, morena o rubia, española, chilena o cubana. Según Coseriu (1973:280), el nombre propio nombra en un plano diferente al del nombre común, que clasifica la realidad. Con el nombre propio se produce un segundo nombrar individualizante y unificante. La realidad designada por un nombre propio es necesariamente una realidad ya clasificada por medio de un nombre común: España es un país, Juan es una persona. Dentro de la misma línea se sitúa la concepción de Ullmann (1965) cuando afirma que la función del nombre propio es la identificación pura: distinguir e individualizar a una persona o una cosa con la ayuda de un marbete especial. En conclusión, se puede afirmar que el nombre propio no significa, solo identifica. Ese valor identificador, individualizante, del nombre propio tiene consecuencias sintácticas importantes. Dado que dicha función es teóricamente incompatible con la idea de pluralidad, es lógico que los nombres propios, como regla general, no tengan flexión de número. De Isabel, normalmente no surge la forma Isabeles, ni José se opone a Josés. Además, su valor identificador hace innecesario 27 para los nombres propios el uso del artículo, cuya función es precisamente actualizar, delimitar el alcance semántico del sustantivo común. Por esa razón, aunque el fenómeno sucede en el habla popular de algunos países, la norma culta del español no considera aceptable hablar de la Antonia, la Inés, el Ramón, ni del Eduardo. Una consecuencia del hecho de que los nombres propios no tienen significado es que entre ellos, a diferencia de lo que ocurre con otras palabras, no se traban relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, complementariedad, inversión, homonimia o polisemia, entre otras. En el caso de los nombres comunes, estos hechos son muy frecuentes. De burro y asno se dice que son sinónimos, porque significan lo mismo; frío y caliente establecen entre sí una relación de antonimia, un tipo de contrariedad gradual diferente a la complementariedad, que es la conexión que guardan vivo y muerto, dos términos cuyos significados se contradicen de forma absoluta. La afirmación de uno implica la negación del otro y a la inversa. Por su parte, el sustantivo gato tiene muchos sentidos, entre los que destacan, de una parte, el de animal mamífero, doméstico, cazador de ratones, y de la otra, el de máquina compuesta de un engranaje que permite levantar grandes pesos a poca altura. En este caso hay homonimia: la misma forma fonológica encierra varios sentidos. Otra relación semántica es la de hiponimia, ilustrada en la gráfica 3.1, en la que el sentido de una palabra más específica, como clavel, está incluido en el de otra de alcance general, como flor. Nada de esto se produce con los nombres propios. Los términos Pedro y Juan, José y Miguel, o Ana y Sonia, por ejemplo, no son sinónimos, homónimos, hipónimos o antónimos entre sí, ni con respecto a ningún otro nombre o palabra de la lengua. Se puede concluir que los antropónimos constituyen entidades semánticamente vacías y, además, aisladas, que no tejen redes léxicas con las demás unidades semejantes del conjunto del que forman parte. Gráfica 3.1. Relación semántica de hiponimia flor clavel 28 rosa tulipán orquídea