Ronda de perdedores atendimos el paso de la fiesta. Tomamos la

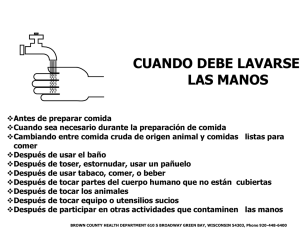

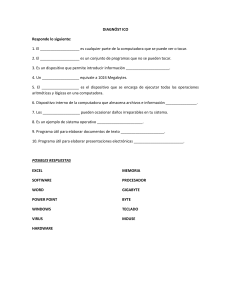

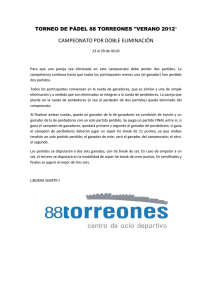

Anuncio

Ronda de perdedores atendimos el paso de la fiesta. Tomamos la gaseosa de a sorbos para que no se terminara pronto y no tuviéramos que volver a la mesa a servirnos más. La banda empezó a tocar y fueron pocos a los que les interesó, unos ocho o diez pibes que hacían lo mismo sin excepción: sacudir una de las piernas al compás de la música. En una galería de la casa, unas chicas hablaban a los gritos. En la barra se aglomeraba más gente, y pocos parecían estar interesados en la música o en la imitación de Roger Daltrey que hacía el cantante. Que no hubiera sido tan mala si no fuera porque gritaba como si acabara de reventarse el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama. Después de cinco canciones terminaron de tocar. A este final, que me pareció un tanto repentino, le siguieron unos aplausos de compromiso y, al toque, los de la banda desaparecieron como si le debieran plata a alguien. A continuación un bache de silencio llenó el parque y duró varios minutos, hasta que alguien puso un disco viejo de Nirvana y lo dejó correr entero. Un análisis cuidadoso del campo de batalla dejaba en claro que la proporción masculina sobre la femenina era de tres a uno. Quiero decir: el Sapo y yo, una vez más, jugábamos en ronda de perdedores, y aunque no teníamos ninguna expectativa (mentira, donde hay vida hay esperanza), Daniel supo expresarlo mejor que yo: —Hay mucho olor a huevo frito. Prendió un pucho y fijó la vista como quien piensa en otra cosa, en algo más profundo. Soltó columnas de 41