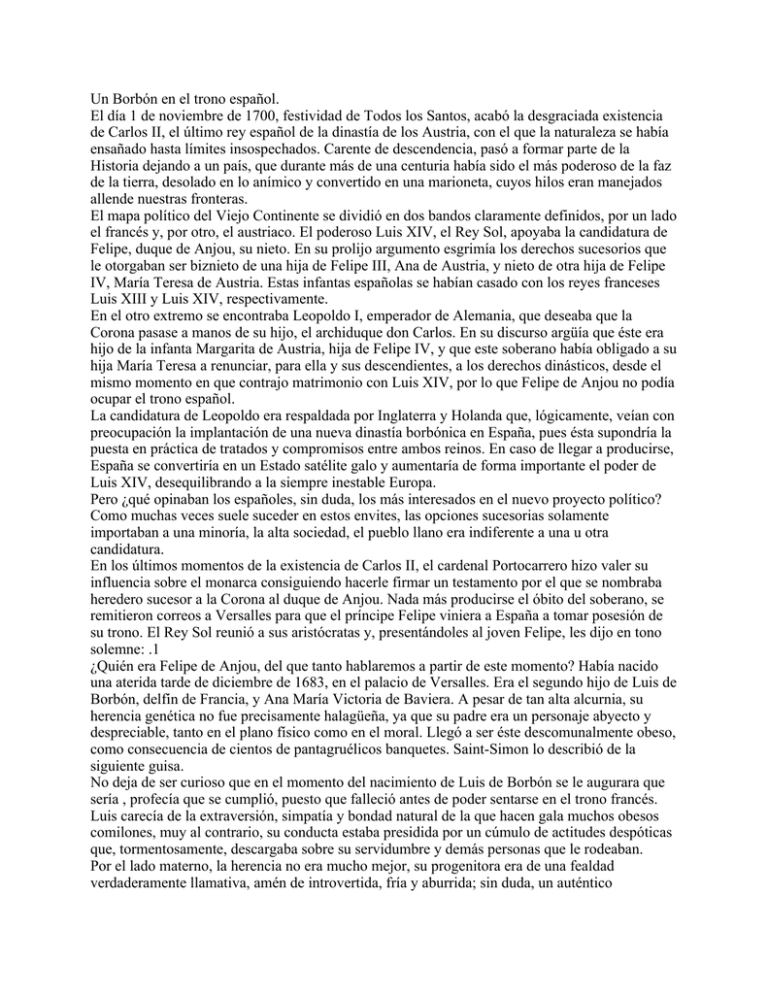

Un Borbón en el trono español. El día 1 de noviembre de 1700

Anuncio

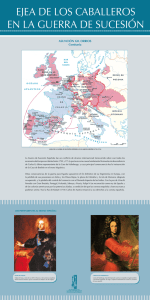

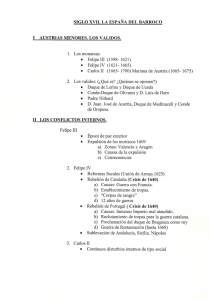

Un Borbón en el trono español. El día 1 de noviembre de 1700, festividad de Todos los Santos, acabó la desgraciada existencia de Carlos II, el último rey español de la dinastía de los Austria, con el que la naturaleza se había ensañado hasta límites insospechados. Carente de descendencia, pasó a formar parte de la Historia dejando a un país, que durante más de una centuria había sido el más poderoso de la faz de la tierra, desolado en lo anímico y convertido en una marioneta, cuyos hilos eran manejados allende nuestras fronteras. El mapa político del Viejo Continente se dividió en dos bandos claramente definidos, por un lado el francés y, por otro, el austriaco. El poderoso Luis XIV, el Rey Sol, apoyaba la candidatura de Felipe, duque de Anjou, su nieto. En su prolijo argumento esgrimía los derechos sucesorios que le otorgaban ser biznieto de una hija de Felipe III, Ana de Austria, y nieto de otra hija de Felipe IV, María Teresa de Austria. Estas infantas españolas se habían casado con los reyes franceses Luis XIII y Luis XIV, respectivamente. En el otro extremo se encontraba Leopoldo I, emperador de Alemania, que deseaba que la Corona pasase a manos de su hijo, el archiduque don Carlos. En su discurso argüía que éste era hijo de la infanta Margarita de Austria, hija de Felipe IV, y que este soberano había obligado a su hija María Teresa a renunciar, para ella y sus descendientes, a los derechos dinásticos, desde el mismo momento en que contrajo matrimonio con Luis XIV, por lo que Felipe de Anjou no podía ocupar el trono español. La candidatura de Leopoldo era respaldada por Inglaterra y Holanda que, lógicamente, veían con preocupación la implantación de una nueva dinastía borbónica en España, pues ésta supondría la puesta en práctica de tratados y compromisos entre ambos reinos. En caso de llegar a producirse, España se convertiría en un Estado satélite galo y aumentaría de forma importante el poder de Luis XIV, desequilibrando a la siempre inestable Europa. Pero ¿qué opinaban los españoles, sin duda, los más interesados en el nuevo proyecto político? Como muchas veces suele suceder en estos envites, las opciones sucesorias solamente importaban a una minoría, la alta sociedad, el pueblo llano era indiferente a una u otra candidatura. En los últimos momentos de la existencia de Carlos II, el cardenal Portocarrero hizo valer su influencia sobre el monarca consiguiendo hacerle firmar un testamento por el que se nombraba heredero sucesor a la Corona al duque de Anjou. Nada más producirse el óbito del soberano, se remitieron correos a Versalles para que el príncipe Felipe viniera a España a tomar posesión de su trono. El Rey Sol reunió a sus aristócratas y, presentándoles al joven Felipe, les dijo en tono solemne: .1 ¿Quién era Felipe de Anjou, del que tanto hablaremos a partir de este momento? Había nacido una aterida tarde de diciembre de 1683, en el palacio de Versalles. Era el segundo hijo de Luis de Borbón, delfín de Francia, y Ana María Victoria de Baviera. A pesar de tan alta alcurnia, su herencia genética no fue precisamente halagüeña, ya que su padre era un personaje abyecto y despreciable, tanto en el plano físico como en el moral. Llegó a ser éste descomunalmente obeso, como consecuencia de cientos de pantagruélicos banquetes. Saint-Simon lo describió de la siguiente guisa. No deja de ser curioso que en el momento del nacimiento de Luis de Borbón se le augurara que sería , profecía que se cumplió, puesto que falleció antes de poder sentarse en el trono francés. Luis carecía de la extraversión, simpatía y bondad natural de la que hacen gala muchos obesos comilones, muy al contrario, su conducta estaba presidida por un cúmulo de actitudes despóticas que, tormentosamente, descargaba sobre su servidumbre y demás personas que le rodeaban. Por el lado materno, la herencia no era mucho mejor, su progenitora era de una fealdad verdaderamente llamativa, amén de introvertida, fría y aburrida; sin duda, un auténtico compendio de virtudes. Víctima de su propia misantropía, pasaba los días vagando como un fantasma solitario, de estancia en estancia palaciega, presa del más terrible aislamiento. Ana María Victoria de Baviera mataba su hastío comiendo compulsivamente cuanto caía al alcance de sus manos, hasta el punto de que su de por sí poco agraciado cuerpo pronto adquirió un aspecto tan voluminoso que, a su lado, su aceitoso esposo casi parecía un seductor Adonis. Es posible que sufriera bulimia nerviosa, una enfermedad caracterizada por episodios recurrentes de ingesta de gran cantidad de alimentos (atracones), acompañados de la sensación de pérdida de control. El dolor abdominal o las náuseas suelen poner fin al episodio, que se sigue generalmente de un sentimiento de culpa o autodesprecio. En contra de lo que se pueda pensar a priori, esta enfermedad es más frecuente que la anorexia nerviosa, estimándose que en la actualidad la sufren del 1 al 3 por ciento de las mujeres, puesto que, como sucede con aquélla, es significativamente más común en el sexo femenino que en el masculino. Cuando Felipe contaba siete años de edad, Ana María, que había heredado el desequilibrio psíquico de los Wittelsbach bávaros, murió en absoluto estado de enajenación mental. Si a sus progenitores unimos un abuelo, Luis XIV, entregado al placer sexual, y un tío, el duque de Orleáns, que vivía rodeado de mancebos lujuriosos, tenemos todos los ingredientes que condimentarán la atormentada personalidad del futuro monarca español. Felipe, duque de Anjou, fue educado, entre otros, por François de Salignac de la Mothe Fénelon, más conocido por Fénelon. Este hombre se había distinguido por la vehemencia y la convicción de su palabra en el desempeño de su labor pastoral, tarea en la que puso tanto empeño y, por qué no decirlo, tanta dosis de crueldad que, usando el lenguaje actual, le podríamos calificar como un del catolicismo en boga. Fénelon inculcó a Felipe un especial sentido de la rectitud moral, que le dejaría una impronta imborrable. El otro gran pilar de la educación del duque fue el conde de Saint-Aignan y duque de Beauvilliers, quien unía a su pasado militar, como brigadier de caballería, su carrera política, en la que llegó a desempeñar la jefatura del Consejo Real de Hacienda. Sus enseñanzas cristalizaron conformando en el joven galo una mentalidad castrense, responsable de las largas contiendas que marcaron su reinado. Los pintores de la época nos han mostrado a un soberano con tintes aristocráticos, distinguido, de mediana estatura, complexión fuerte, ondeante cabellera rubia, labios gruesos y ojos azules. No se puede decir que la fortuna, en el plano físico, le hubiera dado la espalda, sino todo lo contrario. En cuanto al aspecto psíquico, era harina de otro costal, pues ya desde su más temprana infancia se le detectaron algunos síntomas que hacían presagiar lo que más tarde iba a ser su definitiva personalidad. Helvetius, médico de la corte, observó su extraña conducta de niño introvertido, poco dado a la conversación y con problemas fonéticos: . Sus preceptores señalaban que ; temperamentalmente era tranquilo, muy influenciable en sus ideas y especialmente titubeante a la hora de tomar alguna decisión. El ministro francés Torcy confirmaba este último aspecto: . Este hecho era corroborado por una de sus tías. Algunos estudiosos, como Erik Erikson, señalan que la tarea más importante de un adolescente, Felipe V tenía diecisiete años cuando falleció Carlos II, es conseguir la identidad del yo, que se puede definir, a grandes rasgos, como la conciencia de quién es uno y hacia dónde va. Precisamente esto era lo que le faltaba al monarca, pues su personalidad estaba presidida por la , también llamada , que representa la imposibilidad de desarrollar el auto-consciente. La resolución de esta crisis de identidad, esto es, el sentimiento de seguridad sobre uno mismo, consiste en pasar de ser dependiente a independiente. Este enfrentamiento psicológico se acentuará en el caso de nuestro protagonista por la falta de la base familiar, como hemos visto, y por el alejamiento de la patria donde nació.