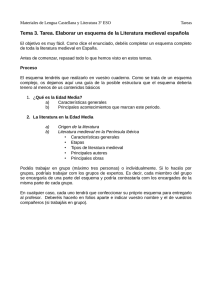

Capítulo 3 La sociedad cristiana (siglos X

Anuncio