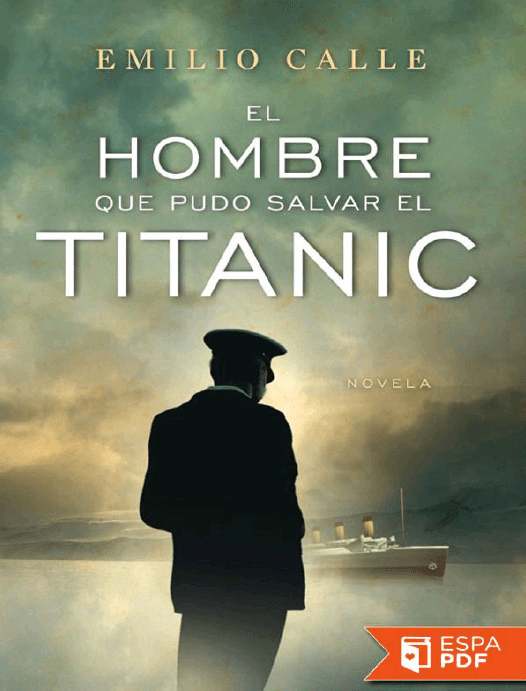

El hombre que pudo salvar el Titanic

Anuncio