Memorias del Támesis (A ocho siglos de la “Magna carta”)

Anuncio

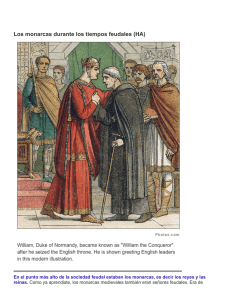

Página | 128 Notas Ocasionales En 1215,Juan I (Juan sin Tierra) de Inglaterra reunió en Runnymede a los nobles de su reino para firmar la Carta Magna (Magna charta libertatum o “‘Carta magna de las libertades”), http://historiclincolntrust.org.uk/about/castle/plans-for-magna-carta-vault/. El documento establece derechos y deberes de los miembros del estado. Acota el poder del rey y conforma consejos representativos (senado, congreso, parlamento o asamblea) que defienden los derechos de los súbditos. Gobernantes y súbditos quedan sometidos a la misma ley, cuya aplicación no se puede retrasar ni negar. Asegura a los barones ciertos derechos feudales. Los hombres libres pueden poseer y heredar propiedades, no pueden ser comprados o vendidos ni sometidos a impuestos excesivos. Sólo se los puede condenar o privar de la libertad mediante juicios de sus pares y en virtud de leyes imperantes. .La iglesia goza de libre disposición de sus bienes sin mediar intervención del Estado. Las Cortes de León (1188) y las Cortes Catalanas (1192). habían establecido pactos similares con antelación. La Carta Magna, conserva hasta nuestros días su categoría de hito fundacional para los regímenes políticos modernos y para las doctrinas de derechos humanos. Memorias del Támesis (A ocho siglos de la “Magna carta”) Ricardo Rabinovich-Berkman Director del Departamento de Ciencias Sociales, Derecho-(UBA) Catedrático de Historia del Derecho, Derecho-(UBA) rrabinovich@gmail.com Inmanencia 2015;4(2):128-132 Escudo de Juan I Sin Tierra http://bit.ly/1OWvbaL El 15 de junio de 1215, hace ocho siglos, sucedió algo notable. En una islita del río Támesis, a varios kilómetros de Londres, desembarcó el rey de Inglaterra, Juan I. Este monarca no dejó buen recuerdo. Nunca volvió a haber, oficialmente, otro soberano de ese nombre en el país. Era llamado irónicamente “Sin-tierra” por sus súbditos. Porque, tras una campaña favorable, había terminado perdiendo casi todas las posesiones de su familia en Francia (que eran más valiosas y de mayor valor estratégico que las inglesas). Curiosamente, Juan Sin-tierra, gran perdedor de guerras fuera y dentro de Inglaterra, hoy parece que no era mal estratega. Incluso, hay quienes, con buenos argumentos, sostienen todo lo contrario. También pasó a la historia como un hombre ruin, equipado Página | 129 con todos los vicios y maldades. En gran medida, gracias al novelista escocés Walter Scott, uno de los grandes románticos británicos del siglo XIX, que lo denostó fundamentalmente en su inmortal Ivanhoe. Pero parece que no lo era. Su hermano mayor Ricardo, a quien llamaban pomposamente “Corazónde-león”, y al que Scott eternizó como un caballero admirable, actualmente es visto más bien como un sujeto egoísta, consumido por sus proyectos delirantes, que odiaba a su patria y sólo se interesaba en los impuestos que podía obtener de ella. En una década de reinado, apenas pasó 10 meses en la tierra cuya corona ostentaba. En cambio, Juan se nos presenta como un estadista aplicado y trabajador, muy consustanciado con Inglaterra. Eso sí, era un hombre de pésimo carácter, carente de respeto por los demás, agresivo, y políticamente incorrecto. Juan avanzó, imaginamos, porque las fuentes nada dicen, el breve trecho que lo separaba de un toldo adornado. A su paso, se harían a un lado los grandes señores feudales del reino, y algunos galeses y escoceses, todos ellos vestidos para el combate y con aspecto imponente. Bajo el toldo, se había aparejado una mesa, con unas sillas. A su alrededor estaban, los cuatro obispos de Inglaterra, señores feudales poderosos a su vez. Uno de ellos, el arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, apoyaba su mano derecha sobre un gran pergamino, escrito en latín eclesiástico. Saludaron al monarca con una breve reverencia, y éste se sentó. Langton, entonces, comenzó la lectura de los más de sesenta parágrafos del documento. Los remeros de la barca que había traído a Juan no deben haber prestado atención. Como la mayoría de los ingleses de entonces (y de ahora) no entenderían una palabra de latín. Como nadie se ocuparía de ellos, deben haber aprovechado para conversar sobre la situación. Habrían zarpado esa mañana de la torre fuerte de Windsor, el único castillo que le quedaba al rey, y en el que éste se hallaba prácticamente sitiado por el “Ejército de Dios”, como habían dado en llamar los grandes barones rebeldes a sus poderosas tropas, acampadas en el prado de Staynes, peligrosamente cerca de Windsor. Los barones se habían alzado contra su señor feudal, el rey Juan. Habían revocado sus juramentos de vasallaje, lo que era prácticamente una traición en la sociedad de entonces. Varios, incluso, habían comprometido su lealtad al monarca francés, en caso de que éste se dignase cruzar el Canal para apoyar la revuelta. En su avance, habían ocupado Londres, cuyos burgueses no habían mostrado una posición unánime en el conflicto. Por eso Juan había dejado su palacio de Westminster para retirarse a la inexpugnable torre de Windsor. Las razones del alzamiento de los señores feudales se remontaban a muchos siglos atrás. Al tiempo en que unos escandinavos, los “hombres del Norte” (nor- mandos) habían asolado París, para terminar asentándose en la región que luego se llamaría, por eso, Normandía. El rey Carlos el Simple entendió que a estos nórdicos era mejor tenerlos como aliados. Así que le ofreció a su líder convertirse en señor feudal de una enorme extensión al norte de París y asentar allí a su gente (que ya la ocupaba de todos modos). A cambio, ese jefe, el mítico Hrothr (o Rolo, o Rolón, o Roberto, o Roberto Carlos), aceptó el bautismo y se comprometió a repeler ulteriores ataques vikingos. Con Rolón nació el condado, luego ducado, de Normandía. En el siglo siguiente, en 1035, murió su descendiente Roberto el Diablo. Un problema, porque no dejaba hijos legítimos. Esto no le convenía a muchos de sus vasallos, que podían perder sus feudos si había un cambio de familia ducal, ni tampoco al rey de Francia, señor feudal principal. Así que sucedió algo que, en esa época, no se veía todos los días. Es una escena que me encanta imaginar, porque en realidad no sabemos cómo sucedió. Supongamos una placita de piedra en la ciudad normanda de Falaise. Unos niños juegan. Uno de ellos, Guillermo, tiene alrededor de siete años, Es el hijo bastardo de la hija del modesto hombre que se encarga de preparar los cuerpos para la sepultura. Se llama Arlette, o Erlev, o Herleva. El padre del niño es de todos conocido, porque nunca lo ha ocultado: es el fallecido Duque Roberto el Diablo. De repente, la quietud se quiebra por un espectáculo impresionante. Ingresan, con sus yelmos y cotas de malla, montados en sus enormes caballos normandos, los más poderosos señores del Ducado. Al reconocer a Guillermo, desmontan solemnemente, desenvainan las largas espadas, las clavan en tierra por delante y, tomándolas por el pomo, hincan la rodilla y bajan la mirada ante el niño bastardo. Los años que siguieron no fueron fáciles para Guillermo. Varias veces trataron de matarlo sus rivales, casi todos parientes suyos. En una de esas oportunidades, fue salvado por milagro, pero debió pasar mucho tiempo de incógnito con labradores, dedicado a las faenas del campo, como cualquier trabajador. Ya era un joven crecido cuando sus partidarios consiguieron consolidar su mando y, por fin, pudo establecerse pacíficamente como Duque de Normandía. Sin embargo, por detrás lo llamaban “Guillermo el Bastardo”. Y él lo sabía… Por entonces regresa a Inglaterra su pariente el príncipe anglosajón Eduardo, a quien Roberto el Diablo acogiera en el exilio. A pesar de que ha tomado los hábitos, el Thing, (parlamento de los señores de los Cuatro Reinos anglosajones) lo acepta como heredero a la corona de Westminster. Pero él, a su vez, no tiene descendientes. Así que Godwin, el poderoso líder del Thing, pretende que los reinos se dividan, y queden dos para cada uno de sus hijos, Haroldo y Tostig. Página | 130 Guillermo visita a Eduardo, y éste lo recibe con un festín. Todos se embriagan, menos el rey, el joven Duque de Normandía y el arzobispo. Entonces, el monarca, al parecer, confiesa a Guillermo que le gustaría que él lo heredase, y no algún anglosajón. El muchacho, de inmediato, sugiere al arzobispo que se traigan reliquias sagradas y los señores juren sobre ellas respetar esa decisión de Eduardo. Así se hace, porque los nobles, borrachos como están, no oponen resistencia. Guillermo es un hombre afortunado. Tiempo después, ya de vuelta, recibe una noticia asombrosa: Haroldo, el hijo mayor de Godwin, ha naufragado en Normandía y ha sido rescatado. El duque ofrece al noble anglosajón regresar libremente a su patria, pero tras jurar públicamente que ha de aceptar los derechos de Guillermo a la corona de Westminster. A regañadientes, el náufrago pronuncia el juramento ante santas reliquias y parte. Eduardo fallece, pero Haroldo logra que el Thing lo designe a él como único rey de los anglosajones. Las pretensiones de su hermano Tostig son rechazadas y éste se exilia. A los embajadores de Guillermo se les responde con burlas y amenazas. Haroldo se ciñe la corona en Westminster tranquilo. La costa Sur de Inglaterra es inexpugnable. Ya los romanos habían probado que desembarcar en las mínimas playas y ascender los gigantescos acantilados es una tarea ciclópea. Hasta Hitler, milenios después, abandonaría el proyecto. Los normandos basaban su poder en la caballería pesada. Bajar de los barcos con los guerreros fuertemente armados y los grandes corceles de combate, mientras los defensores, cómodamente, los atacaban con flechas desde arriba, era una empresa imposible… Pero hubo un cometa. Se lo vio en Normandía y en Inglaterra. Y era sabido que los cometas anunciaban el advenimiento de grandes cambios políticos. La caída de unos reyes y el ascenso de otros. Así que Guillermo resolvió luchar por sus derechos. Como sus posibilidades eran nulas, informó que concedería todo. A los nobles que lo acompañaran, les daría, si triunfaba, feudos con el máximo de los derechos posibles. Podrían cobrar impuestos, acuñar moneda, levantar ejército, hacer justicia… incluso el “derecho de la primera noche”, que la Iglesia condenaba. La propuesta era tan exagerada que atraía. Segundones y guerreros normandos sin tierra firmaron. Guillermo es un hombre afortunado. Una flota colosal se ha formado y está lista para cruzar. Del otro lado del Canal, Haroldo espera, bien pertrechado, para destrozar al invasor. Pero el viento no sopla. Ningún sentido tiene izar las velas cuadras de las largas naves nórdicas. Guillermo es un hombre afortunado. Mientras él espera el viento, a Haroldo le llegan noticias preocupantes. Su hermano Tostig ha desembarcado en la región de York, el área más escandinava de Inglaterra, con un poderoso ejército provisto por el rey de Noruega. A toda velocidad, el rey anglosajón debe marchar hacia el Norte. Ambas huestes se trenzan en combate feroz. Los noruegos son derrotados, pero Haroldo pierde muchos hombres. Y en la lucha mata a su hermano. Él aduce que se trató de un accidente, pero a los ojos de sus hombres no deja de ser un acto nefasto. Haroldo ya no es sólo un perjuro, es también un fratricida. Las posibilidades de que Dios lo ayude son pocas. Guillermo es un hombre afortunado. Mientras esto sucede, se levanta el viento favorable. Alborozados, los normandos se hacen a la mar. En una de las grandes bromas de la Historia, la flota que cruza ese día el Canal es la mayor que hasta entonces la humanidad ha visto, y la que lo atravesará casi un milenio después, el “Día D”, en el sentido contrario, volverá a serlo. Guillermo llega a la costa inglesa. Pocos son los defensores que lo reciben. Con escasas bajas, los normandos desembarcan con sus guerreros y cabalgaduras. Luego, tranquilos, se apoderan de la región y eligen el sitio, conveniente para su caballería pesada, donde esperar a Haroldo. Éste corre de regreso al Sur. Se presenta con una tropa fatigada, maltrecha y en desorden, contra una fuerza invasora formidable, descansada y bien plantada en orden de combate según sus propios criterios estratégicos. La suerte está echada. El cometa no ha mentido. La batalla de Hastings (14 de octubre de 1066) es terrible y prolongada. Los anglosajones luchan valerosamente. Saben lo que les espera si pierden. Y pierden. Muy posiblemente, Haroldo muere en acción, aunque hubo versiones que adujeron que salió con vida y pasó el resto de sus días como monje en un convento. Mientras los normandos se preparan para marchar a Westminster, llegan emisarios del Thing. Los señores anglosajones hacen saber al vencedor que lo consideran (más vale tarde que nunca) legítimo heredero de la corona de Inglaterra. El Duque sonríe. Esa mañana ha despertado Guillermo el Bastardo. Esa noche irá a dormir Guillermo el Conquistador. Así sucedió algo que no se veía todos los días. El nieto de un sepulturero, hijo bastardo de una burguesa, que ya era Duque de Normandía, ciñó la antigua corona de los reyes anglosajones. Eso, y los impuestos que podría obtener de Inglaterra, era todo lo que le interesaba. Así que regresó a Francia. Pero antes cumplió su palabra. Quitó la tierra a la mayoría de los nobles locales, y la repartió en feudos entre sus seguidores normandos, con todas las “libertades” (así se llamaban) prometidas. Lo que sobrevino, en los reinados posteriores, llevó a un cronista a calificar ese período de la historia inglesa como “cuando Cristo dormía, y también sus san- Página | 131 tos”. Los señores feudales normandos hicieron lo que quisieron con sus siervos anglosajones. Les quitaron sus bienes, los torturaron, los mataron. No hubo, según las memorias de la época, tropelía que no cometieran. Los reyes permanecían en Francia y poco o nada visitaban la isla. La sensación de alienación hacia la población nativa, que era físicamente distinta, hablaba otro idioma, tenía costumbres propias y hasta formas diferentes de rito cristiano, fomentaba la falta de escrúpulos. El poder feudal llegó posiblemente, en la Inglaterra del siglo XII, a los niveles de mayor abuso que se conocen. En la segunda mitad de la centuria, ciñe la corona Enrique II, a quien llaman Manto-corto. Es el primer rey de la familia Plantagenet, y está determinado a cambiar las cosas, con el apoyo de las ciudades (que crecen y florecen) y de los burgueses que en ellas viven. Sus reformas jurídicas, inspiradas en el derecho romano, estudiado por entonces en las flamantes universidades, apuntan a reducir el poder de los señores feudales y aumentar la potestad monárquica. Los nobles tratan de resistir el recorte de sus “libertades”, heredadas de la época de Guillermo, pero Enrique es muy fuerte, porque su esposa, la beligerante Eleonora, es la Duquesa de Aquitania, uno de los feudos más ricos del mundo. Así que el rey gana la pulseada, y los grandes barones deben conformarse… y esperar. Enrique es un hombre difícil. Sus relaciones con Eleonora son tormentosas y erráticas. Con sus hijos no le va mejor. Su preferido es Juan, que se le parece en carácter, entiende sus ideas y lo admira. En cambio, Ricardo es el favorito de Eleonora y odia a su padre. Al parecer, trata incluso de matarlo. Por lo menos, se rebela contra él, pero fracasa. Sin embargo, a la muerte de Enrique, el apoyo de la poderosa Duquesa de Aquitania es decisivo, y Ricardo ciñe la corona. Ya sabemos cómo reinó. Como era de esperarse, los grandes barones aprovecharon esa década para derribar las reformas de Manto-corto, y restablecerse en sus “antiguas libertades” feudales. En 1199 murió Ricardo, sin hijos legítimos. Juan, que había regido el país durante las largas ausencias de su hermano, fue coronado rey de Inglaterra. Al principio, la nobleza lo apoyó. Pero no tardaron en descubrir su error. Tras la derrota de sus tropas en Francia, Juan se concentró en Inglaterra como ninguno de sus antecesores lo había hecho. Y entonces retomó el camino de su venerado padre, incluso con más tenacidad. Pero Juan no era Enrique. No contaba con Aquitania, ni con el apoyo incondicional de las ciudades. Tal como aconteciera con su padre, los obispos se pusieron en su contra. Y ya sabemos lo que sucedió entonces… Ahora, en el calor boreal de junio, los ropajes reales hacen sudar a Juan en la islita de Runnymede. Ob- serva al arzobispo Langton. Posiblemente lo desprecie. Al comenzar la revuelta de los barones, como gran señor feudal que es, se ha colocado a su frente, ha bendecido su traición. Entonces, Juan tomó una decisión tan inteligente como desesperada. Envió embajadores al Papa, ofreciéndosele como vasallo feudal a cambio de su apoyo. Inocencio III, que había excomulgado a Juan en 1209, aceptó, y ordenó al arzobispo que mediara entre el rey, ahora vasallo pontificio, y los barones sublevados. El resultado de esa mediación era ese documento, esa “Gran Carta de las Libertades”, que Langton estaba terminando de leer. Un acuerdo forzado, entre partes muy desiguales. Juan apenas contaba con su corona, la torre de Windsor, el apoyo del Papa y algunos burgueses que poco podían hacer para ayudarlo. Los barones, con la fuerza abrumadora de su “Ejército de Dios”, la alianza nada despreciable del rey de Francia, y el peso de las noblezas guerreras de Gales y de Escocia, descontentas con el gobierno del monarca inglés. Juan había cedido en casi todo. Los “hombres libres de Inglaterra”, que eran por entonces, en enorme porcentaje, los nobles (laicos y eclesiásticos) obtenían la confirmación de sus libertades antiguas, con mínimos recortes, y en algunos casos el otorgamiento de otras nuevas. Ganaban control sobre las medidas impositivas y militares del rey, se aseguraban el privilegio de juzgarse entre pares, garantizaban la inviolabilidad de sus castillos, y otras medidas tranquilizadoras. No se trataba de novedades, sino de construcciones jurídicas señoriales bien conocidas. Pero, con el sello del monarca, colocado en público, quedaban recubiertas de una protección mayor. Juan descendía de Guillermo, pero no había heredado su buena fortuna. Rodeado por sus enemigos, colocó su sello en la Magna Carta. Los barones renovaron sus juramentos feudales, y cada uno se fue por donde había venido. La paz, una paz de señores poderosos y siervos sometidos, parecía restaurada. Pero el rey, entonces, presentó su caso al Papa, con toda intención, y a los tribunales. Inocencio desconoció valor al documento, ya que lo había firmado su vasallo feudal sin el necesario consentimiento señorial del Pontífice. Para los jueces ingleses, que aplicaban el derecho romano, era evidente que el consentimiento de Juan había sido obtenido por medio de la violencia. El monarca había aceptado bajo la indiscutible amenaza del “Ejército de Dios”, solo y arrinconado en Windsor. De modo que su voluntad padecía el “vicio de violencia absoluta”. En consecuencia. la Magna Carta era nula. El documento fue quemado en Londres, y desconocido por Juan. Los barones, indignados, se rebelaron nuevamente. Esta vez, Juan jugó su nueva carta de triunfo: su vasallaje pontificio. Así que Inocencio se puso de su lado, y entonces los poderosos obispos, Página | 132 que habían encabezado y bendecido la revuelta anterior, se abstuvieron. De modo que la guerra presentaba buenas perspectivas para el monarca inglés. Pero Juan no era un hombre afortunado. En plena campaña, contrajo disentería y murió. Su hijo, al que había llamado Enrique como su amado padre, no llegaba a los diez años. Su coronación se consiguió al precio de que se redactase una nueva versión de la Magna Carta, dejando clara la ausencia de violencia, para que el nuevo soberano la jurase públicamente. A partir de entonces, los reyes juraron la Magna Carta como uno de los rituales de la coronación. De modo que a mediados del siglo XVII, cuando se produjo un alzamiento burgués en Inglaterra y el rey fue juzgado y decapitado, asumiendo el poder el Parlamento, bajo la égida de Oliver Cromwell, la Magna Carta fue objeto de gran desprecio. Simbolizaba, a los ojos de muchos, la consagración de los privilegios feudales, el clímax del poder de la clase cuya mera existencia se deseaba extirpar. Sin embargo, también sus cláusulas eran a menudo esgrimidas en beneficio de personas que no eran nobles. Se cuenta que una vez, cansado de ello, el propio Cromwell habría exclamado: “¡No me interesa esa Magna Farta!” (un juego de palabras intraducible, derivado del término inglés “fart”, que significa “pedo”). En 1660 fue restaurada la monarquía en Inglaterra, y en 1688 se produjo la llamada Revolución Gloriosa, que colocó a la Casa de Orange en el trono, y estableció la forma parlamentarista que tomaría el gobierno del país desde entonces. Parecía que la vida de la Magna Carta había terminado por fin. Muchos parlamentarios la veían como una rémora de los malos tiempos. definitivamente superados. Se exigió su abandono. En una comunidad que, aún siendo monárquica, se entendiese como una sociedad de personas libres, ese acuerdo feudal no tendría razón de ser. Pero entonces hubo quienes destacaron que, justamente por eso, la Magna Carta debía seguir vigente. Porque los “hombres libres” de la Inglaterra de 1215 eran un pequeño porcentaje, y la mayoría de ellos pertenecían a la nobleza. En cambio, en 1688, todos los ingleses eran libres. De modo que aquellas “liber- tades” señoriales, podían ser tomadas como base para el reconocimiento de un plexo de derechos en cabeza de cualquiera de los súbditos del reino. Vista desde este punto de vista, la Magna Carta se transformaba en un formidable instrumento de garantía jurídica. Sin embargo, por las dudas, y porque habían pasado muchos siglos desde Juan Sin-tierra, y porque ya hacía mucho que el feudalismo había dejado de existir en Inglaterra, se creyó necesario complementar la Magna Carta con otro documento. Se redactó así, en el Parlamento, el “Billete de derechos” (Bill of Rights) o “Declaración de derechos” o “Carta de derechos”, que fue aprobado como ley (act), obligatorio para los reyes desde entonces. Este binomio Magna Carta – Declaración de Derechos, al que se sumaban otras disposiciones (la más importante de las cuales es la Ley de Habeas Corpus, de 1679), pasó así a consolidarse, durante el siglo XVIII, como el corazón normativo del ideario político liberal inglés. De esa manera, sus contenidos pasaron a las colonias norteamericanas de Inglaterra, e insuflaron los ideales de la Revolución que tendría lugar en éstas en la segunda mitad de esa centuria y que cuajaría en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, y la Constitución de Filadelfia (1787), cuyas primeras diez “enmiendas” o, más correctamente, “agregados” (“amendments”) fueron tradicionalmente llamados, también, “Bill of Rights”, en referencia al documento inglés de 1689. Desde entonces, y en la medida en que las ideas políticas republicanas y liberales contenidas en la Constitución de los Estados Unidos y sus complementos se extendieron e influyeron sobre otros países, incluidos los de Iberoamérica, la Magna Carta se convirtió en una mención obligada. Curiosamente, un documento jurídico que nació como expresión del poder de los señores feudales, destinado a garantizar sus privilegios y prerrogativas, pasó a la historia como una pieza esencial y preciosa en la gesta universal por los derechos humanos. Nada de eso se imaginaba Juan, ese caluroso 15 de junio de 1215, cuando estampaba su sello, a regañadientes, en la islita de Runnymede, sobre el Támesis.