La oscura historia de la prima Montse

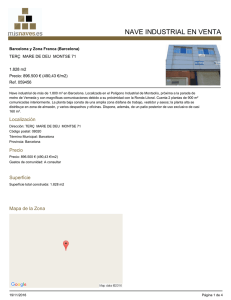

Anuncio