Reina Lucía

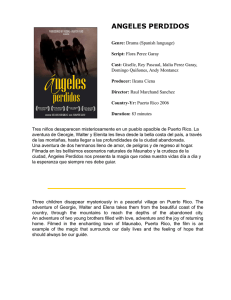

Anuncio