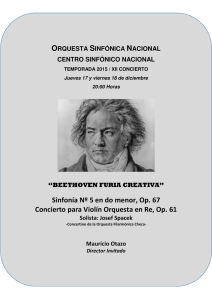

Concierto 12, Ciclo II - Orquesta y Coro Nacionales de España

Anuncio

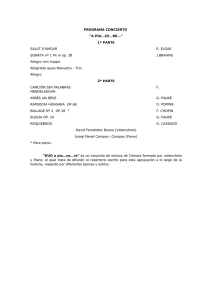

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA CORO NACIONAL CHECO Maximiano Valdés, director I Ludwig van Beethoven (1770-1827) Triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, en Do mayor, opus 56 Allegro Largo Rondo alla polacca Beaux Arts Trio Daniel Hope, violín Antonio Meneses, violonchelo Menahen Pressler, piano II Bohuslav Martinů (1880-1959) La epopeya de Gilgamesh, para solistas, coro y orquesta (Primera vez ONE) Gilgamesh La muerte de Enkidu Invocación Zdena Kloubová, soprano Tomas Cerny, tenor Ivan Kusnjer, barítono Peter Mikulas, bajo Emilio Gutiérrez Caba, narrador Jaroslav Brych, director del Coro Concierto 12 - Ciclo II. 17, 18 y 19 de febrero de 2006 Viernes 17 de febrero de 2006, a las 19:30 h. (ONE 4650) Sábado 18 de febrero de 2006, a las 19:30 h. (ONE 4651) Domingo 19 de febrero de 2006, a las 11:30 h. (ONE 4652) Auditorio Nacional de Música (Madrid). Sala Sinfónica. Notas al Programa Desconocidos umbrales El Triple Concierto opus 56 ocupa un lugar aparte en el catálogo de Beethoven. En primer lugar, debido a su excéntrica plantilla, que enfrenta la orquesta a un trío de solistas: violín, violonchelo y piano. Tal como el compositor explicaba a su editor, se trataba de una formación inédita. Inédita sí, pero casos de este tipo eran habituales en la sinfonía concertante, un género híbrido que se había desarrollado en la segunda mitad del siglo XVIII y que solía contraponer la orquesta a dos o más solistas, según modalidades cercanas a los esquemas barrocos del concerto grosso. Piezas como la Sinfonía concertante para oboe, clarinete, trompa y fagot K 297b de Mozart, la Sinfonía concertante de Haydn (con oboe, fagot, violín y violonchelo como solistas) o el Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta (1845) de Ludwig Spohr hacen buena compañía al Triple Concierto de Beethoven. Aun así, la opus 56 resulta atípica dentro del corpus de los conciertos beethovenianos. Si en los Conciertos para piano el compositor alemán muestra una creciente tendencia a dramatizar la relación entre solista y orquesta, y en el Concierto para violín adopta un enfoque lírico-expresivo, el Triple Concierto parece trasladar al salón -con sus convenciones y modales educados- un género cuyas señas de identidad se caracterizan por el conflicto. Entre los solistas prevalecen las buenas maneras y, sobre todo, una entonación más bien propia de la música de cámara que de la sinfónica. No obstante, el diálogo entre los instrumentos muestra un acusado desequilibrio interno. La escritura del piano es relativamente sencilla y la del violín muestra alguna dificultad, aunque superable sin excesivos problemas. El violonchelo tiene, en cambio, un papel muy exigente. Semejante descompensación se explica si se piensa en los intérpretes a los que iban destinadas las partes. La 5 del piano estaba pensada para el archiduque Rodolfo, el aristocrático y voluntarioso alumno -además de mecenas- de Beethoven, no precisamente un titán del teclado. Las partes de cuerda corrían a cargo de dos instrumentistas del círculo musical del archiduque: el violinista Carl August Seidler y el violonchelista Anton Kraft, este último uno de las más renombrados virtuosos de la época. El Allegro empieza con un motivo misterioso en los graves, luego retomado de manera afirmativa por la orquesta entera. Los solistas intervienen desarrollando versiones más delicadas del mismo tema. Primero entra el violonchelo, luego el violín y finalmente el piano. La misma sucesión de instrumentos se repite en la exposición del segundo tema. El lirismo y la brillantez de las partes solistas se entremezcla con la majestuosidad de las intervenciones orquestales, pero la obra no puede disimular ciertos límites: el tono enfático y exterior de algunos tutti, o un tratamiento de los materiales temáticos que no siempre se mantiene al mismo nivel durante todo el movimiento, pese a la originalidad de algunas modulaciones. El Largo central es más un intermedio que un movimiento lento propiamente dicho. Está construido sobre una larga y calurosa melodía a cargo del violonchelo. Una breve introducción de la orquesta (con la cuerda con sordina) sirve para crear el clima adecuado. Sobre los arpegios del piano, el tema fluye de nuevo en las voces conjuntas del violín y el violonchelo. La conclusión a cargo de la orquesta parece anunciar nubarrones, pero en realidad desemboca en el conclusivo y brillante Rondo alla polacca. Aquí vuelven a ponerse de manifiesto los rasgos mundanos de la pieza, ya que el compositor recurre a un tema de “polonesa”, género muy de moda en la música de aquel momento. De nuevo la primera exposición está asignada al violonchelo, seguido 6 a corta distancia por el violín. Violín y violonchelo entrelazan figuraciones rápidas a lo largo del movimiento, apoyados por la fuerza motriz del piano. A pesar de la cara amable y complaciente que ofrece el Triple Concierto, no parece que la composición despertara en el público gran entusiasmo. El estreno vienés en mayo de 1808 resultó ser tal fracaso que Schindler lo intentó achacar a la mala calidad de los solistas. Tampoco hay constancia de que la obra volviera a programarse ni que Beethoven hiciera mucho para defenderla y promoverla en otros lugares. El público estaba tan acostumbrado a esperar de Beethoven piezas difíciles que, tal vez, era presa de la decepción si el compositor escribía algo fácil. Si el Triple Concierto de Beethoven constituye un ejemplo único y excepcional dentro de la música de su época, existe un compositor del siglo XX que es autor, no de una, sino de dos obras para esta misma plantilla. Se trata de Bohuslav Martinů. En la primavera de 1933, Martinů compuso en París un Concierto para trío (violín, violonchelo y piano) y orquesta. Y como si eso no fuera suficiente, algunos meses más tarde en agosto- escribía un Concertino para trío con piano y orquesta. Viene al caso citar esta anécdota para mostrar lo prolífico y lo excéntrico que fue a veces el compositor checo en su trayectoria creadora. Su amplísimo catálogo incluye piezas tan extravagantes como el Cuarteto para clarinete, trompa, violonchelo y percusión; el Sexteto para flauta, oboe, clarinete, dos fagotes y piano; o el noneto Pastorales de Stowe para cinco flautas de pico, clarinete, dos violines y violonchelo. En este aspecto, Martinů recuerda a compositores barrocos como Telemann no sólo por la gran cantidad de piezas que escribió sino por el gusto de experimentar con conjuntos instrumentales atípicos. También La epopeya de Gilgamesh muestra rasgos únicos entre los oratorios del siglo XX. La renuncia a tratar un tema de tipo religioso sería ya un elemento 7 llamativo, pero aún más sorprendente puede resultar la elección de un tema relacionado con la mitología babilónica. Antiguo soberano luego divinizado, Gilgamesh es protagonista de un poema épico considerado como la más alta obra poética del antiguo Oriente Próximo. En esta epopeya se narra la amistad entre Gilgamesh, dios en sus dos terceras partes y hombre en un tercio, y Enkidu, creado desde la arcilla por la diosa madre Aruru. Los dos son protagonistas de hazañas fabulosas en países míticos, hasta que Enkidu muere. Desesperado, Gilgamesh vaga por muchas tierras intentando encontrar el modo de devolverle la vida al amigo. Sólo conseguirá evocar a su sombra para conocer el destino que espera a los hombres después de la muerte. Será en aquel momento cuando Enkidu le dibuje la triste condición de quienes residen en el reino de los muertos. El texto de la epopeya de Gilagamesh subsiste en diversas fuentes. Existe una redacción babilónica del siglo XII a.C. que reelabora a su vez otra más antigua del siglo XVIII a.C. También hay una versión asiria, conservada en la biblioteca del rey Assurbanipal (siglo VII a.C.). De esta última procede la traducción inglesa de Reginald Campbell Thompson, publicada entre 1928 y 1930, que Martinů utilizó para su oratorio en un primer momento. Más tarde, volcó el texto al idioma checo. Compuesto en Niza en 1955, el oratorio se divide en tres bloques: Gilgamesh, La muerte de Enkidu e Invocación. La primera parte, basada en las tablillas 1 y 2 de las doce que componen el poema épico, habla del nacimiento de Enkidu y del estado salvaje en que pasó su juventud, hasta que una cortesana lo sedujo y lo llevó a la corte de Gilgamesh. La segunda parte, basada en las tablillas 7, 8 y 10, habla de la muerte de Enkidu y la consiguiente desesperación de Gilgamesh. En la tercera parte, basada en la tablilla 12, Gilgamesh acude al templo de Enlil con la esperanza de resucitar al amigo, aunque inútilmente. Tampoco las oraciones 8 dirigidas al dios de la luna sirven de nada. Pero al final sus ruegos obtienen respuesta: el protagonista tiene la posibilidad de poder hablar con el espíritu de Enkidu y éste le describe la vida en el reino de los muertos. En La epopeya de Gilgamesh, Martinů ofrece una prueba del eclecticismo de su lenguaje. Sin embargo, el arcaísmo del argumento influye en los rasgos estilísticos de la obra. El compositor elige una tímbrica al mismo tiempo severa y desnuda. El metal y la percusión tienen confiado un papel preponderante, mientras que la madera queda reducida a un segundo plano tanto por número como por importancia. La materia sonora aparece aquí tallada en grandes bloques geométricos, aunque no faltan detalles de gran refinamiento armónico y tímbrico. Este último aspecto destaca precisamente en los primeros compases, donde la cuerda establece con su intervención un misterioso horizonte que parece retrotraernos a épocas remotas. Tanto aquí como más adelante Martinů opta por un lenguaje armónico más ambiguo y disonante que de costumbre. A la sobriedad de las líneas vocales, que entonan el texto de manera silábica, se contrapone, en cambio, una rítmica compleja e insistente, de rasgos stravinskianos. Pero cuando el coro describe la vida de Enkidu en los campos, Martinů cede por un momento a la tentación de los tonos idílicos y pastoriles que tan cercanos le resultaban. Magnífica es la intervención del coro cuando narra el acercamiento de Enkidu al cazador y la cortesana, un episodio de una plenitud sonora y polifónica digna de Kodály. La orquesta, caracterizada hasta ahora por una solemne austeridad, se expande en miles de colores y muestra, a través de la figura de la cortesana, las delicias y el lujo de la vida en la ciudad. La seducción se expresa con total intensidad en la intervención de la soprano solista, a la que los instrumentos y el 9 coro de voces femeninas aportan un fondo sonoro de esplendor oriental. En tonos grandiosos y viriles, la intervención final del coro describe el acercamiento de Enkidu a Gilgamesh, comienzo de una gran amistad. El arranque de la segunda parte se caracteriza por el clima íntimo de las sonoridades, suavizadas por el protagonismo de las maderas y el empleo de las sordinas. Las mujeres cantan el poder de la muerte en una intervención de gran dulzura. Unos rasgos más angustiados presenta la intervención de Enkidu (encarnado por un tenor solista), que relata los presagios de muerte recibidos en sueños. El coro intenta tranquilizarlo, pero sin éxito. La atmósfera se ensombrece. Sobre el oscuro marasmo de la orquesta, Gilgamesh (bajo) eleva su lamento ante la muerte próxima del amigo. La descripción de la agonía de Enkidu es confiada a la emotiva intervención del coro, en medio de cuyas intervenciones alcanza su punto culminante el desgarro de Gilgamesh. Aun así, se evitan los alardes de dramatismo exterior a favor de una expresión casi litúrgica y ritual de los sentimientos humanos. La tercera y última parte es la única que comienza con una breve introducción instrumental. La sonoridad del arpa y el piano introduce al oyente en la dimensión de esotéricos ceremoniales paganos. La soprano le pregunta a Gilgamesh la razón de su tristeza y él, sobre un amenazador fondo del metal, le cuenta su desesperación por la muerte del amigo. La invocación para despertar el alma de Enkidu da lugar a un episodio en el que se despliegan todos los recursos del exotismo musical (en algunos momentos, el preciosismo de los timbres recuerda a Szymanowski). La aparición de Enkidu marca el punto culminante del oratorio. Las exhortaciones de Gilgamesh desatan en la orquesta un crescendo que se hace progresivamente apocalíptico y alucinado. A pesar de todo, el episodio 10 desemboca en un cuadro de sosiego sobrenatural. Martinů se detiene un momento antes de decir algo firme acerca del destino del hombre. Las misteriosas sonoridades del final pueden interpretarse por cada cual bien como expresión de serenidad, bien como mensaje de tristeza y resignación. La música emite reflejos de luces lejanas y débiles, pero es imposible establecer si se trata de una visión de paz o de duelo. En La epopeya de Gilgamesh, el compositor lleva al oyente hasta el umbral del más allá. Y allí se queda. Porque las palabras no pueden traducirlo. Y, según Martinů, la música tampoco. Stefano Russomanno 11