OJOS GRISES - IES Montevives

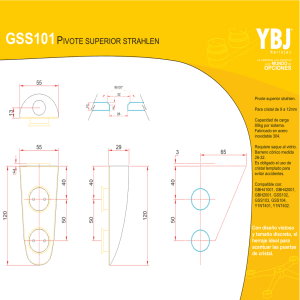

Anuncio

OJOS GRISES Recuerdo perfectamente aquél día. Era jueves, soleado. Un día cualquiera, o eso pensaba. Todavía no la conocía, y la verdad, ojalá nunca la hubiera conocido. Iba caminando, y sentí unos fríos ojos en la nuca. Se me paralizó todo el cuerpo. Reuní las fuerzas necesarias para darme la vuelta, pero allí no había nadie. Llegué un poco tarde a la universidad, pero la profesora de Bioquímica es muy simpática y no puso problemas. Me senté en la última fila, al lado de Paloma, una chica un poco narcisista por lo que había podido comprobar aunque era la mejor compañía que pude encontrar en esa clase. Cuando llegué, la profesora estaba presentando a una alumna nueva, noruega y con unos grandes ojos grises. Me paré en ellos y la reconocí. Era ella. La que me llevaba siguiendo estas últimas dos semanas. La que me había seguido de camino a la universidad. Tuve que apartar la mirada, esos ojos me intimidaban. No escuché su nombre, pero mi mente tenía la necesidad de llamarla de algún modo, y la llamé Grisácea. Nunca tuve mucha imaginación. Grisácea se sentó detrás de mí (para tenerme vigilada, pensé) y no apartó su mirada de mí en toda la clase. Después de las clases me dirigía al laboratorio. Estaba investigando la posibilidad de “crear” vida, a partir de un cristal. La idea era crear una especie de golems diminutos de ese cristal, pero con inteligencia y vida, al fin y al cabo. El cristal lo encontré en una playa de la costa francesa, hace unos meses. Me llamó muchísimo la atención por su color y forma geométrica y decidí llevármelo para estudiarlo en el laboratorio. Descubrí unos de sus milagrosos efectos cuando me hice un pequeño corte y al solo contacto con la herida el cristal la sanó. Estaba a punto de poder animar a aquellos golems. Tan solo… Grisácea entró en el laboratorio, miró mi trabajo, marcó un número en su móvil y dijo claramente: “La hemos encontrado”. Presa del pánico, cogí el cristal y empecé a correr. Notaba cómo me perseguía por la facultad y por las calles, pero en una esquina la perdí. Llegué a mi piso; necesitaba desconectar y encendía la radio. Escuchaba las noticias sin prestar atención pero hubo una que despertó especialmente mi interés. El caso de “La Pintora”, una ladrona de guante blanco que sustituía las piezas que robaba por un pequeño pincel, de ahí su nombre. Al día siguiente volví al laboratorio. Sabía que estaba a punto de descubrir algo grande y necesitaba descubrirlo ya. En una de mis pruebas, decidí chocar el cristal con una materia viva (una mosca, lo único que tenía a mano y en la que podía confiar en su discreción). No ocurrió nada. Decidí soltar a la mosca e iba dejando un rastro luminoso muy fino, que como pude comprobar con mi profesora de bioquímica solo yo podía ver. ¡Por fin! ¡He conseguido animar un gólem! ¡He creado vida! Fui corriendo a contárselo a mi profesora pero me choqué con Grisácea: - A mí ya me han encontrado. Corre. Tiene el otro cristal. Toma esta carta. ¿Pero qué…? Antes de que pudiera terminar mi pregunta se desplomó. Abrí la carta: Cuídate. La Pintora puede dar contigo, dispone de una lupa increíble. Tenía que llegar a mi piso, no podía huir sin mis investigaciones. ¿Cómo sabía de ella La Pintora? ¿Y Grisácea? ¿Había usado el cristal para fabricarse esa lupa? ¿Podría localizarme como yo con mi mosca? Luego pensaría todo aquello. Tenía que llegar e irme lo antes posible. Por fin llegué, y empecé a empaquetar lo imprescindible. Cogería un vuelo a un país lejano para despistar a La Pintora. Bien, tengo que irme ya. Abría la puerta. Allí estaba. Me había encontrado. Ese día morí. No sé qué pasó con La Pintora, ni qué hizo con los cristales, pero supongo que ya no me importa.