La posta del placer - Biblioteca Virtual Universal

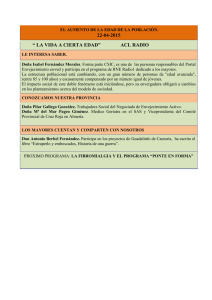

Anuncio