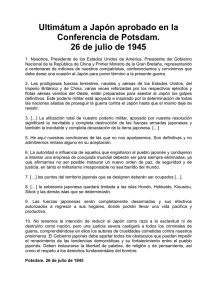

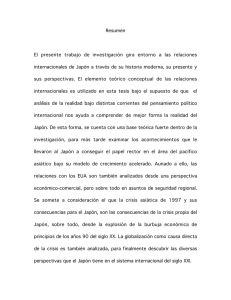

El milagro japonés y el desarrollo del Lejano Oriente

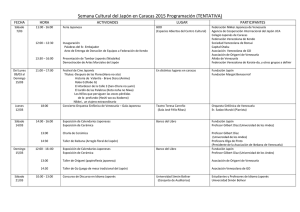

Anuncio