Discurso íntegro de Margaret Atwood

Anuncio

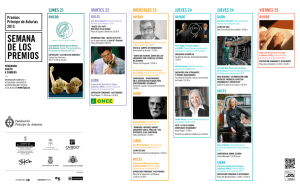

Ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2008 INTERVENCIÓN DE LA SRA. MARGARET ATWOOD Premio Príncipe de Asturias de las Letras EMBARGADO HASTA SU LECTURA SÓLO ES VÁLIDO EL DISCURSO PRONUNCIADO Oviedo, 24 de octubre de 2008 Majestad, Altezas Reales, Señoras y señores: Es para mí un gran placer encontrarme aquí, en España, país en el que he vivido muchos momentos maravillosos, en Madrid y también en Barcelona. Ahora estoy en Oviedo, ciudad que ya conozco algo, a través de las páginas de Leopoldo Alas. Es para mí un honor especial que se me haya concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008. En septiembre estuve en Argentina, donde la gente me observaba con algo parecido al respeto reverencial: resulta asombroso constatar el gran prestigio que el Premio Príncipe de Asturias ha alcanzado en todo el mundo, y no sólo en los países de habla hispana. Dicho respeto es un tributo al gran empeño y a la meditada consideración de los miembros del jurado, en una labor que, a menudo, resulta invisible. Este galardón me emociona particularmente porque soy canadiense, y también nosotros resultamos, a menudo, invisibles; o se nos confunde con ciudadanos de Estados Unidos, país con una historia, una geografía, una mezcla de culturas y una posición de poder en el mundo muy distintas a las nuestras. Como se dice en una de nuestras canciones más conocidas «Canada’s really big» [«Canadá es muy grande»], pero su población es comparativamente pequeña. Oficialmente, se trata de un país bilingüe, aunque en realidad sea multilingüe, pues cuenta con 52 lenguas indígenas, más muchas otras de más reciente implantación. Nuestra sociedad se ha formado, no tanto mediante la conquista y el dominio como a través de la negociación y renegociación constantes entre distintas culturas, lenguas y puntos de vista. Según un chiste canadiense, en el camino que conduce al Cielo hay dos flechas. En una de ellas se lee «CIELO», y en la otra «MESA REDONDA SOBRE EL CIELO». Y todos los canadienses siguen la dirección de la segunda. Las artes −incluida la escritura− suelen ser objeto de mesas redondas entre nosotros. Y no sólo de mesas redondas: en nuestras últimas elecciones, el apoyo del país a nuestros artistas e instituciones culturales se convirtió en un factor decisivo de la lucha política, y el partido en el poder mostró su desdén hacia ellos con su drástico recorte a los presupuestos del país destinados a la creación artística. Pero los gobiernos que intentan abolir el arte −ya sea con su indiferencia, ya sea con su afán por suprimir las voces independientes− , no lo consiguen jamás, pues incluso si se lo condena a la clandestinidad, si se le cortan los suministros, si se lo oculta, el impulso artístico, a pesar de todo, halla una vía de expresión. El arte existe desde que existe el ser humano, como testifican las maravillosas pinturas de las cuevas de Altamira. La creación artística es un síntoma de nuestra humanidad: todo ser humano es intrínsecamente creativo, como tan bien demuestran niñas y niños. La escritura de obras de ficción es un arte del tiempo: a través de ella los acontecimientos se suceden, se ponen en marcha cambios; en otras palabras, la ficción cuenta historias. Y, a través de esas historias, nos conocemos a nosotros mismos y a los demás. Un país sin historias sería un país sin espejo: no proyectaría ningún reflejo, y ello llevaría, en el mejor de los casos, a una existencia fantasmal, sombría. «¿Quién soy?», se preguntarían los ciudadanos. Y no habría respuesta. Un país así tampoco tendría corazón, pues la escritura es un arte de las emociones. En una era de especialización, sólo el arte puede mostrarnos la totalidad del ser humano en sus muchas variantes. Todo, en nuestras sociedades, se ve influido no sólo por la tierra que nos sustenta, sino por el mundo imaginativo que construimos, y en el que habitamos. Incluso nuestras instituciones aparentemente más sólidas se sostienen en las ideas que tenemos de ellas, en nuestra fe en su existencia. Los bancos se desmoronan cuando perdemos la confianza en ellos, tal como se ha visto recientemente. Y lo mismo sucede con las naciones. La función del arte, en cierto modo, consiste en imaginar lo real y, al hacerlo, dotarlo de ser. La ficción de mi propio país contiene numerosas maravillas: cocinas habitadas por osos, francotiradores indios llegados de las selvas más remotas para luchar en la Primera Guerra Mundial, un monstruo helado, caníbal y con los pies en llamas… Pero, también, a muchas mujeres y hombres que pueden parecer menos excepcionales, y que sin embargo viven sus vidas y se enfrentan a su tiempo y a su espacio −a menudo nevado− tal como su personaje, su circunstancia y su destino les dictan. Hoy nos hallamos inmersos en una crisis mundial. Financiera, pero también climática. Mucha gente teme el futuro, un futuro que casi con total seguridad traerá escasez de alimentos, suministros cada vez más menguados de energías fósiles y más pobreza e inestabilidad social. En estas condiciones, conviene recordar la humanidad que compartimos, una humanidad que muestra su mejor rostro a través de la inventiva y el valor, de la flexibilidad de pensamiento y la generosidad, y a través de la capacidad de sentir alegría allí donde amenaza el peligro. Una sociedad rica en artes también es rica en estas cualidades. Los economistas no pueden ponerles precio, pues no pueden cuantificarse. Sin embargo, sin ellas las cosas no nos irán nada bien. Es preciso que nos reimaginemos a nosotros mismos. Y no sólo a nosotros mismos, sino nuestra relación con el planeta que nos sostiene. Gracias de nuevo por vuestro reconocimiento −expresado en este Premio− a la importancia de la escritura como arte. Es para mí un gran honor haber sido elegida como su representante este año. Y les deseo, y deseo para todos nosotros, la mejor de las suertes.