tiempo cualquiera en medio de la historia

Anuncio

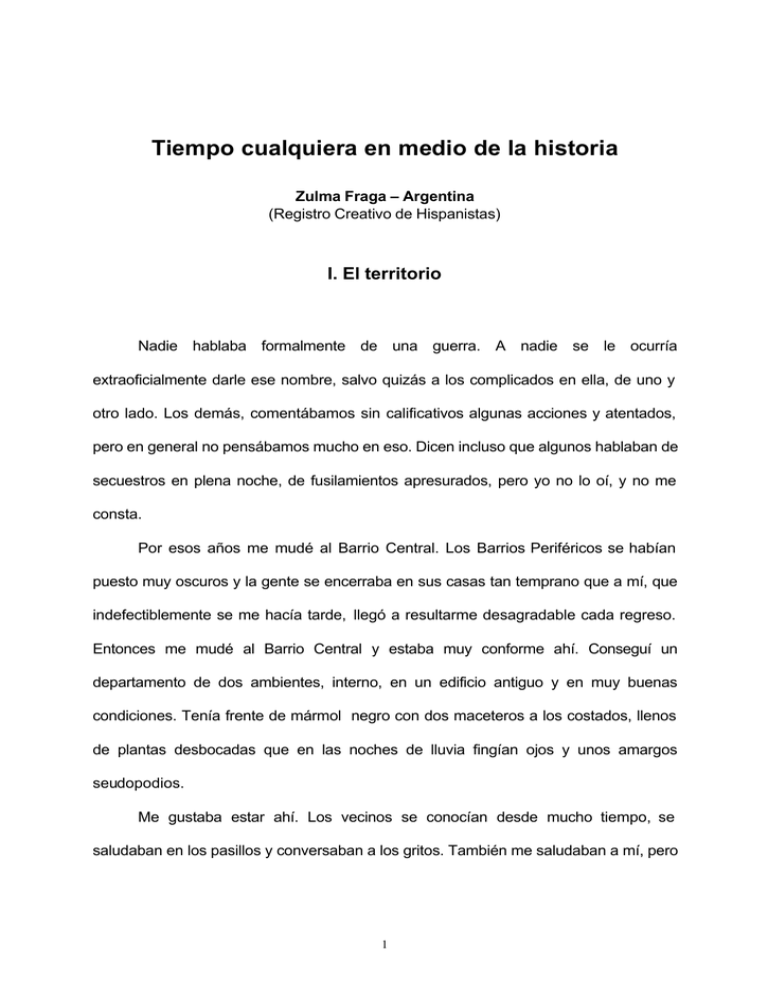

Tiempo cualquiera en medio de la historia Zulma Fraga – Argentina (Registro Creativo de Hispanistas) I. El territorio Nadie hablaba formalmente de una guerra. A nadie se le ocurría extraoficialmente darle ese nombre, salvo quizás a los complicados en ella, de uno y otro lado. Los demás, comentábamos sin calificativos algunas acciones y atentados, pero en general no pensábamos mucho en eso. Dicen incluso que algunos hablaban de secuestros en plena noche, de fusilamientos apresurados, pero yo no lo oí, y no me consta. Por esos años me mudé al Barrio Central. Los Barrios Periféricos se habían puesto muy oscuros y la gente se encerraba en sus casas tan temprano que a mí, que indefectiblemente se me hacía tarde, llegó a resultarme desagradable cada regreso. Entonces me mudé al Barrio Central y estaba muy conforme ahí. Conseguí un departamento de dos ambientes, interno, en un edificio antiguo y en muy buenas condiciones. Tenía frente de mármol negro con dos maceteros a los costados, llenos de plantas desbocadas que en las noches de lluvia fingían ojos y unos amargos seudopodios. Me gustaba estar ahí. Los vecinos se conocían desde mucho tiempo, se saludaban en los pasillos y conversaban a los gritos. También me saludaban a mí, pero 1 no me gusta que me invadan, de modo que yo contestaba apenas con un levantamiento de cejas y una inclinación de cabeza, como le había visto hacer a Zully Moreno en una película en un cineclub, hacía años. Había viento y se le volaba el abrigo y la bufanda, me impresionó tanto que al salir a Diagonal una ráfaga me abrió el tapado y me fijó para siempre el saludo de Zully Moreno en la cara, sin que yo me lo hubiera propuesto. Entraba en mi casa y prendía el televisor, cenaba café con leche y un sandwich de queso, después me comía una manzana mirando el noticiero, siempre pasaban información sobre algún enfrentamiento y solían verse cuerpos tapados con diarios, un pie absurdo, una mano abierta. En general eran delincuentes comunes, alguna vez subversivos, y eso actualizaba cotidianamente el rumor de una guerra que no existía, pero yo trabajaba mucho entonces y mis reflexiones eran muy visuales. Como dije, el edificio era tranquilo, salvo que en el último piso vivía un hombre que no pagaba las expensas, aunque aseguraba que lo haría en cuanto vendiera unos terrenos que tenía en alguna parte. Cuando lo veía venir tenía que frenarme el gesto de Zully Moreno en la cara, porque a él no lo saludaba nadie. De todos modos, no estoy muy segura de si se daba cuenta. Era un hombre pequeño, perpetuamente perplejo, aterronado, de hombros hacia adelante, metido siempre en una incesante conversación consigo y en un sucio traje gris. No hablaba con nadie, no le abría la puerta a nadie, ni siquiera al fumigador contra insectos que pagábamos entre todos, porque decía que en su casa no había. Una noche que regresaba más temprano vi mucha gente reunida en un edificio de mármol marrón, a metros del mío. Hacía días que no tenían agua y electricidad. Eran 2 dos torres separadas por una estrecha zona de luz y ahí habían creado una especie de montante para subir el agua y a los habitantes que no se atrevían con la escalera. Yo vi algo así como una hamaca de cuero, una enorme polea y un grupo de hombres que desde la terraza tiraba de una soga gruesa. A mitad de camino en ascenso iba la hamaca llevando a una mujer muy pequeña, de brillante pelo zanahoria, finito y estropajoso, como hebras de nylon. Tenía cabeza de muñeca barata y estaba vestida para una fiesta, con unas faldas de holán que susurraban tan tenuemente que yo podía oírlas en medio de las directivas de los hombres de la terraza. Ella parecía muy frágil y aterrorizada, y vieja, o quizás envejecida, pero se sostenía de las sogas de la hamaca con una gracia sin concesiones. Cada vez que llegaba a la ventana de su departamento dos brazos desnudos salían a recibirla, pero ella no se animaba a soltarse, la hamaca descendía con cierta precipitación, las faldas de holán se arremolinaban contra sus piernas y a mí me parecía sentir su aire en la cara, que la tenía como afiebrada. Yo decía se va a caer, se va a caer. Un hombre joven, con marcado acento de provincias, se acercó y me tocó la cara con unas manos apenas frías que yo ya había visto en otro sueño, y que eran más aptas para acariciarme los pechos, o la línea central de la espalda. Entonces me fui para casa y en el camino vi como la rubia del tercero adelante le sacaba una cucaracha de la solapa del sobretodo al hombre del último piso, el moroso de las expensas, con un solo gesto impecable y una mirada que lo decía todo. 3 II. Las islas Tantas veces había hecho el camino de las quintas, sola, con amigos, con ese hombre que empezaría a recortarse tan diferentemente; una vez, me acordaba, una siesta de verano bajo un calor seco y polvoriento, vestida de blanco; y ahora, estaba nublado, yo tenía un abrigo largo, oscuro, una boina y una suave bufanda gris, que me había traído una amiga de Francia. La bufanda era de una levedad tal que se movía sola y mientras caminaba me repetía como un sonsonete eras la boina gris y el corazón en calma, aunque todo sonaba tan falso, tan cursi, que casi me sentía Zully Moreno. Me había ido de casa sin darme cuenta, con un dolor tan intenso que ni me dolía, hacia los amigos que me dieron un cepillo de dientes, ropa interior, pantalón, pulóver y hasta un piyama, que me envolvieron tan blanda y levemente como la bufanda, listos para cubrir la brecha, cognac, buena música, los libros, una conversación deshilada, a susurros, todo trágico y banal, realmente. Yo acababa de romper una relación larga y apasionada con un hombre que tenía una borrosa pero imborrable mujer en alguna parte, y aunque a lo largo de esos años me lo había ido tomando livianamente y con una cierta prescindencia, estaba empezando a descubrir, con absoluta sorpresa que él, para conservar el amor debía perderlo, y que esto a mí iba a precipitarme en un dolor tan atroz que me partiría la vida por la mitad y del que esta suerte de indiferente estupor, de ajenidad en que estaba inmersa, eran un preanuncio claro. 4 Volvía de pasar unos días con unos amigos dueños de una hermosísima casa como fuera del tiempo y el espacio, con sus plantas y su alfarería, las alfombras, los libros. Él tuvo alguna vez una empresa textil que luego cerró y según creí entender, había sacado dinero del país y el resto lo manejaba a tasas e intereses, algo que no le insumía mucho tiempo y de lo que consideraba poco interesante hablar. Era un hombre bello, alto, con una barba entrecana, leía mucho, tocaba el piano, estaba casado con una pelirroja intensa. Los dos juntos se habían mantenido a un costado, como prescindentes de mi relación amorosa, que no les gustaba de ninguna manera y era evidente que esperaron como tantas otras veces, la más mínima señal para venir en mi ayuda. Sin preguntarme nada, dando por tan natural la ruptura como habían vivido natural el vínculo, me acomodaron en un cuarto, pusieron sábanas de colores, una manta, estufas, me dieron de comer y se prepararon para sostenerme, porque parece que la infelicidad ya se me notaba desde afuera. Tomé el tren en una estación de madera carcomida por la neblina, una mujer morena, llena de arrugas, con el pelo canoso sostenido en un rodete desprolijo, pero no muy mayor, seguramente no muy mayor, despedía una y otra vez a un conscripto y las lágrimas le caían de los ojos abiertos, como si no las sintiera, sin sollozos, sin que le cambiase la expresión de la cara. Era un trencito bastante destartalado de dos, a veces tres vagones despintados, con poca luz, los asientos verdes mostraban gran deterioro, con tajos, algunos eran prácticamente inutilizables. Llovía, se filtraba el agua por las juntas de las ventanillas. Yo había podido sentarme, no estaba especialmente frío pero sí húmedo, brumoso, 5 desapacible. Me envolví en mi tapado, mi bufanda, no viajaba demasiada gente, ni siquiera nos dábamos calor, todos sentados, unos pocos de pie, entre ellos el soldadito, con su cara fija, sin expresión, o tal vez soñoliento, la piel morena pálida tan tirante sobre los pómulos que tenía brillo, como una luz de vela fina. A pesar de su deterioro, de la incomodidad, a mí me gustaba ese trencito, su penumbra, el traqueteo permanente que me metían en una suerte de sopor, un estar asordinado en el que veía las caras, la masa oscura del paisaje del anochecer, una que otra luz de vagas casitas o bicicletas; el brillo de la lluvia o el barro en las calles sin asfaltar. Yo me adormecía, me despertaba, pensaba en el vestido de gasa color humo que había usado mi madre en una fiesta, me acordaba del olor a tiza, de la tinta que la portera volcaba de un frasco grande en los tinteros de porcelana y que por temporadas pasaba de azul a celeste tan clarito que casi no se leía en el blanco de la hoja. Aparte, ese tren era muy cómodo, cruzaba la Línea de Extramuros, atravesaba los Barrios Periféricos del Norte y terminaba en la Gran Estación Central. Ahí yo podía combinar con un ómnibus que me dejaba a dos cuadras de mi casa y como salía a horarios fijos, me quedaba casi una hora desde la llegada del tren hasta su partida y entonces yo iba a un restorancito al final de la Estación que me gustaba mucho, silencioso, con pocas mesas, manteles a cuadros verdes. Estábamos en guerra. Pero al revés de la otra, de la que nadie hablaba formalmente, y que llenaba la ciudad de susurros, de casas cerradas desde temprano, de rumores sobre cuerpos superpuestos en camiones y enterrados de madrugada en fosas comunes, de las aisladas explosiones y enfrentamientos que salían en los diarios 6 o los noticieros, de esta guerra se hablaba mucho. Íbamos ganando, derribábamos sus aviones, averiábamos sus buques, casi no había víctimas nuestras. Se creó un gran Fondo de Contribución a la Patria, se distribuyeron instrucciones impresas para bombardeos y evacuación, y no mucho más. Ni nuevos impuestos, ni escasez de alimentos, ni economía de guerra. Por otro lado, pasaba tan lejos, allá en las islas, o quizás porque yo estaba muy encerrada en mi historia, que esta guerra explícita era muy poco real, salvo titulares en los periódicos y esas cosas. Había oscurecimiento, eso sí. Lo recordé mientras el trencito cruzaba la ciudad y la encontraba tan parecida a la de mi infancia, por comparación me daba cuenta de qué poca luz había entonces, y también qué pocos miedos, cuántas seguridades. Llegué a la Estación Central casi sola, caminé hasta el restorán, me senté a una mesa, pedí pollo, creo, una excusa para pasar el rato. Cuando estaba por irme, descubrí un televisor en un ángulo. Algo había pasado allá en el sur, con un barco nuestro, el sonido estaba muy bajo pero la imagen mostraba una y otra vez aguas oscuras que se adivinaban heladas, el barco partido que se hundía, caras despavoridas, todo el horror. Al llegar a casa llovía, hacía más frío, y viento, las plantas de la entrada se agitaban desagradablemente, y había una ambulancia en la puerta, pero no le presté mucha atención, porque las ambulancias, ahora, formaban parte del paisaje de la ciudad. Cuando estaba por subir al ascensor bajaron por la escalera dos 7 hombres de chaqueta y pantalón blancos llevando una camilla y en ella un cuerpo mínimo cubierto por una raída frazada gris, con un borde deshilachado. Después supe que el vecino del último piso, el que no pagaba las expensas, había muerto solo en la cocina, sentado delante de una taza de leche, y que vendría el Papa. Zulma Fraga 8