CINEMA PARADISO “Un anciano que muere es una bibloteca que

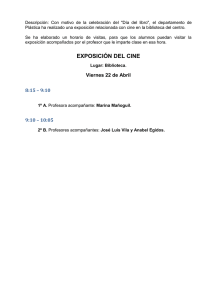

Anuncio

CINEMA PARADISO “Un anciano que muere es una bibloteca que se quema.” Proverbio africano Atribuido al escritor Hampate Ba Una sala de cine es más, mucho más que una platea llena de butacas, una gran pantalla blanca y un proyector. Al menos, lo solía ser. Un cine era un lugar en que todo era posible. Entrabas siendo un niño, un jovencito, una mujer casadera, un señor maduro o una amable anciana y, durante noventa minutos, te convertías en un gángster con cara de pocos amigos, un vaquero de gatillo rápido, un poderoso caballero medieval montado en su caballo, una hermosa princesa besasapos, una beligerante heroína libertaria o un feroz pirata con parche en el ojo. Noventa minutos en los que todo era posible. Una hora y media en que se olvidaban los problemas de la vida cotidiana y las penas y las tragedias quedaban aparcadas y aplazadas, aunque fuera circunstancialmente. Pagar en taquilla el importe de la entrada daba derecho no sólo a ver la película sino también a dejar en el guardarropa las estrecheces y las miserias del día a día. El cine era una fiesta. Y “Cinema Paradiso” (Nuovo Cinema Paradiso. 1988), es la mejor película que ha transmitido esa emoción, esa pasión desatada en una sala de cine. Acreedora al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, “Cinema Paradiso” demuestra que el mundo entero cabe en los límites de una sala de cine. La película de Giuseppe Tornatore nos permite ver al parroquiano que entra saludando alegremente a la concurrencia, como si hubiera traspasado las puertas de un bar, o a ese otro que va al cine a echar una cabezadita. Y disfrutar de la cara de embeleso y emoción de los niños, viviendo mil y una aventuras. O a esos jóvenes que se alivian mientras contemplan el cuerpo desnudo de una rubia escultural, aunque estuviera tumbada. Porque la trama de “Cinema Paradiso”, aparentemente sencilla y muy fácil de resumir, cuenta tanto y tantas cosas que es un artefacto prodigio, palpitante de vida, memoria e historia. La autobiografía de Tornatore, desde que era niño y hasta que deja, para siempre, su pueblo natal en la Sicilia de postguerra, arranca con la imagen de un señor de mediana edad, a todas luces un triunfador, que recibe la llamada de su madre: ha muerto Alfredo. Y el funeral es al día siguiente. Alfredo. Sólo la enunciación de su nombre hace que una imparable y tumultuosa catarata de recuerdos le asalte, durante la noche, impidiéndole pegar un ojo. Porque, de golpe, el respetable y poderoso señor de pelo canoso que duerme en una inmensa cama acompañado de una hermosa mujer se convierte en el pequeño Totó, un monaguillo pelón con cara de travieso que se duerme mientras el cura dice misa. Un niño cuyo padre aún no ha vuelto de la II Guerra Mundial y que se gasta el poco dinero que le da su madre para que compre pan... en el cine. En el Cinema Paradiso en que Alfredo (interpretado por un inconmensurable Philippe Noiret que ganó los premios Bafta y European Film Award al mejor actor por esta actuación) oficia con el proyector, un trabajo esclavo que no sabe de vacaciones ni de días de descanso pero que, a cambio, contribuye a la felicidad de los espectadores. Pero Totó no es un espectador más. No es un espectador normal y corriente. Totó es un enfermo de cine y se las ingenia, siempre, para acceder a la cabina en la que trabaja Alfredo. Aprenderá a manejar el proyector, sacará de quicio y de sus casillas al viejo y, por supuesto, le conquistará irremediablemente con su desparpajo, simpatía y buen humor. Y desde allí, Totó y Alfredo verán la vida pasar. Porque en “Cinema Paraíso” está la vida entera. Un rico microcosmos que irá cambiando como cambia la sociedad. Y si los burgueses de los palcos, en los cincuenta, pueden escupir impunemente a los jornaleros de la platea, veremos que unos lustros después, éstos ya no tienen que tragarse su orgullo si quieren seguir viviendo y trabajando en el pueblo, y pueden responderles con contundencia. O la censura, claro. Esa censura que está en el corazón de la historia desde que, al principio de la misma, Totó ve cómo Alfredo ha de expurgar las películas, según el criterio de un cura para el que un beso, cualquier beso que no sea paternofilial, es algo rayano en lo pornográfico. Un Totó que robará los trozos de celuloide cortados para, en casa, montarse sus propias películas, repitiendo en voz alta los diálogos que ha escuchado en el cine. Y el fuego. El fuego del infierno que arrasará el Cinema Paradiso y que, sin embargo, propiciará la llegada del Nuevo Cinema Paradiso. Con Totó, ya adolescente, manejando los nuevos proyectores. Porque Alfredo quedó ciego en el incendio. Y no perdió la vida porque el niño, en un alarde de valentía, le rescató de las llamas. Un incendio que se originó, paradójicamente, cuando Alfredo quiso tener un detalle con las decenas de espectadores que se habían quedado fuera del cine y no habían podido ver la película de turno, proyectando un pase extra de la misma sobre la fachada de uno de los edificios de la plaza del pueblo. Este es, posiblemente, uno de los momentos de la historia del cine en que la magia y la ilusión de la imagen en movimiento están mejor logradas y conseguidas en pantalla. Uno de los ejemplos que mejor reflejan qué es la poesía del cine y cómo puede iluminar la vida de las personas, aunque sea brevemente y sólo por un rato. Porque el cine, en realidad, es un milagro. Un milagro que se repite varias veces al día. Tantas como sesiones se puedan proyectar. O, mejor dicho, el cine era un milagro. Porque, como bien muestra “Cinema Paradiso”, tras la muerte de Alfredo, Toto vuelve al pueblo que le vio nacer y en el que se crió y se hizo hombre. Vuelve convertido en todo un señor, famoso y conocido, al que sus vecinos hablan de usted. Participa en el funeral de Alfredo y cuando el cortejo fúnebre llega a la plaza del pueblo en que se encontraba el cine, se lo encuentra destrozado y en ruinas, venido abajo. Ya no iba nadie. La falta de tiempo, la televisión, el vídeo… entre todos lo mataron y él solo se murió. Sin embargo, cuando a la mañana siguiente del entierro de Alfredo, todos los vecinos se conciten frente al cine y lo vean caer, demolido por la dinamita, para que se pueda construir un aparcamiento en el centro del pueblo, los vecinos llorarán. Porque la desaparición de un cine supone la destrucción de los sueños, las fantasías y las vivencias de los espectadores. Pero el progreso es así. ¡Apenas quedan cines en las ciudades! El final del siglo XX vio la transformación del negocio del cine. Tanto cambió que ya no es lo mismo. Ni parecido. Los complejos de Multicines nacieron adosados a los Centros Comerciales, como un reclamo más. De hecho, los cines de ahora facturan lo mismo por la venta de palomitas y refrescos que por la de entradas. Y por eso, también, los grandes blockbusters de los estudios, las películas destinadas a reventar las taquillas, tienden a durar dos horas y cuarto o dos horas y media. Como mínimo. Repasemos los títulos más señeros de los últimos años, ganadoras de los Oscar incluidas, empezando por avatares y titanics, pasando por señores de los anillos, gladiadores e infiltrados hasta llegar a los países para viejos y los pacientes ingleses. Pero no. Las películas no duran mucho para que la gente consuma más palomitas. Sus guiones estirados, a veces hasta lo insoportable, tienen que ver con los cambios sociológicos operados en los Estados Unidos y, por extensión, en tantos y tantos otros lugares del mundo, Europa incluida: buena parte de las familias se han ido a vivir a los extrarradios de las ciudades. Por tanto, ya que es necesario coger el coche y gastarse una media de diez euros por espectador, entre la entrada, el parking y los refrescos, ¡qué menos que la película sea larga y te permita echar la tarde del sábado entera, para que compense el desplazamiento! Ahora, los cines son cómodos, anchos y muy agradables. Climatizados, seguros y agradables. La calidad de las proyecciones es espectacular y la tecnología digital y el 3D convierte el visionado de una película en todo un acontecimiento. ¡La música se escucha tan alta que atonta! Pero a estos cines les falta alma. Les falta duende y carisma. Les falta personalidad. Cuando ves “Cinema Paradiso” haces un viaje en el tiempo, a través del cine. Porque éste, el cine, no es más que un reflejo de la sociedad que lo acoge. Y la sociedad que muestra la película de Tornatore, aún con la ternura y la nostalgia que desprenden las imágenes (extraordinariamente acompañadas por la memorable banda sonora de Ennio Morricone), no es en absoluto idílica o complaciente. La vida de Totó, en el pueblo siciliano, es dura, áspera y, como le insiste Alfredo, carente de cualquier futuro. Al menos, de un futuro luminoso y optimista. Por eso, aunque le duela, Alfredo instará a Totó a marcharse y buscarse la vida en Roma o en alguna otra gran ciudad, previniéndole contra el veneno de la nostalgia por la familia o el terruño y prohibiéndole taxativamente volver al pueblo. En una de las frases más duras, preclaras y sinceras que se puedan oír en una película, Alfredo le dice a Totó que, desde ese momento, sólo quiere oír hablar de él, pero nunca más hablar con él. Una lección de vida que Totó se aplicará a rajatabla: cuando su madre quiere verla, ha de viajar hasta Roma. En treinta años, ni una sola vez volvió Totó al pueblo en que nació, en que conoció su primer amor y en que empezó a vivir. Ni una sola. Por eso, cuando vuelve para el funeral de Alfredo y su madre le pregunta que si quiere descansar después del viaje y él le responde que no, que sólo ha sido una hora de avión, su madre le dice que, por favor, eso no se lo diga a ella, que no tiene necesidad de saberlo. Y, quizá por eso, por esa negrura y acidez, la película fue un fracaso en la taquilla italiana, lo que obligó a Tornatore a acortar su metraje para el estreno internacional. Un metraje que pudo recuperar, eso sí, para la edición en DVD de “Cinema Paradiso”. El final de la película, con el protagonista de regreso en Roma, solo, en su propia sala de cine vacía, viendo los fragmentos censurados de metraje que Alfredo había ensamblado para él, aquellos besos robados que el cura no permitía que se vieran en el Cinema Paradiso, para indignación de los vecinos; supone el mejor, el único final posible para una película mágica y nostálgica, pero bien armada con sus cargas de profundidad.