El país de las sombras largas

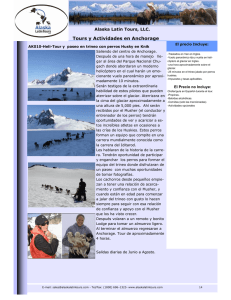

Anuncio