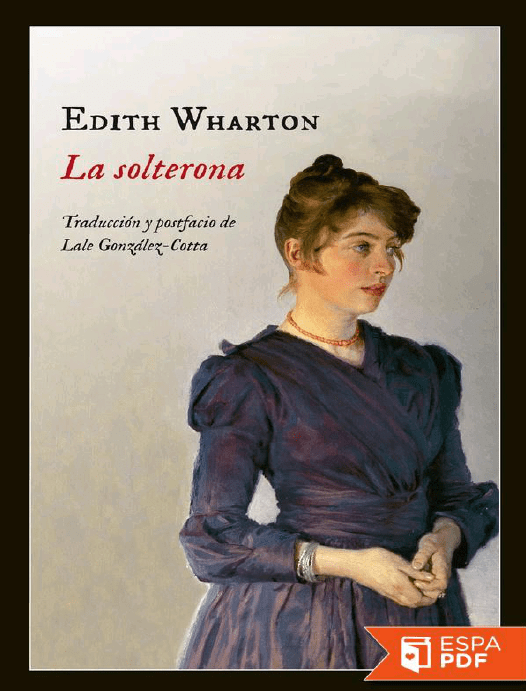

La solterona

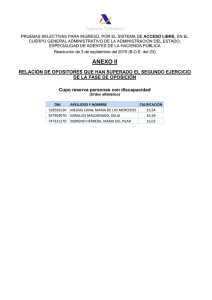

Anuncio