Un jazmín muy frondoso Fue el jazmín el culpable de lo sucedido

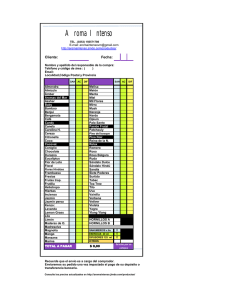

Anuncio

Un jazmín muy frondoso Elena Mariani Variaciones sobre “Casa tomada” de J.Cortázar Fue el jazmín el culpable de lo sucedido, bueno, en verdad el jazmín no podía ser responsable de nuestra propia desidia. Primero murió padre, Arturo, un patriarca venido a menos, dueño de una verborragia agotadora y de un alcoholismo peligroso. Dos años después y casi cinematográficamente se despedía de este mundo Aguedita, la pobre madre, niña eterna. No había podido soportar la orfandad de su marido, porque mi madre no fue una viuda: fue una huérfana como nosotros y se abandonó a su Alzheimer como una Margarita Gautier a la tisis. Llevábamos ocho años conviviendo tres huérfanos a los que esa casona había visto nacer y crecer al ritmo de su deterioro. La casona de cuatrocientos metros cubiertos, salida a dos calles de la capital de la provincia se rendía ante nosotros tres resignada a su gradual abandono. La entrada principal sobre la calle 54 con su enorme puerta de hierro, un zaguán de dos metros y su puerta cancel de roble con vidrios biselados, banderola cerrada desde siempre, una cerradura endeble y goznes oxidados, ofrecía su mejor fachada coronada de tres balcones torneados con sus respectivas persianas verde inglés cubiertas de tierra milenaria, atravesadas por unas pobres cadenitas de ferretería, que ilusionaban a mi madre con una pretendida seguridad. El living al que se accedía desde esta entrada tenía una pared de vitrales con puerta hacia el pasillo que comunicaba con la parte trasera, y nada menos que cuatro puertas, dos a cada lado y enfrentadas para acceder a las dos habitaciones principales, y dos en la parte trasera del living que comunicaban a dos patios con pisos calcáreos y canteros de piedra, en uno de ellos estaba el jazmín, en el otro una puerta que comunicaba a un estrecho pasillo hacia la calle que fue en otra época una entrada de servicio. Nosotros nunca habíamos sido demasiado amigos como hermanos, pero en esas dimensiones teníamos la posibilidad de vivir sin demasiados problemas. En realidad, yo me llevaba muy bien con Polo y él se llevaba muy bien con Coco, eso me había convertido en una especie de árbitro con algunos privilegios. Arturo, un despreocupado heredero, arbitrario y violento padre, había logrado en los últimos años de su vida, y por consejo del crápula del tío Pepe, acumular una fortuna proveniente de ventas, rentas, joyas, obras de arte, y algunos fondos mal habidos cuyos orígenes nunca quisimos desentrañar . En los dos bancos de la avenida 13, a pocos metros de la entrada principal, tres cajas de seguridad contenían la mayor cantidad de los valores atesorados, y a ellos recurríamos Polo y yo, Coco no salía a la calle hacía ya tres años, cuando necesitábamos abastecernos de productos necesarios y de otros bastante inútiles, como los sellos de aguas para los libros, las puntas de oro para las lapiceras o el papel de seda para envolver recuerdos. Otra parte importante del patrimonio había quedado en manos de Monina, la amante eterna de Padre, amiga de mamá, creo a estas alturas, compinche de ella, que todavía vivía en su departamento del centro, asistida por personal de servicio, ya que no tenía otra familia que la que ocasionalmente le brindaba Arturo. En cierto modo la pobre nos alivió de su presencia durante tantos años que le estábamos agradecidos. Arturo era un hombre indiferente cuando no tomaba, pendenciero y violento al segundo whisky, mi madre, y principalmente yo éramos “beneficiarias” de ese estado, las dos mujeres de la familia, y eventualmente Coco y Polo si se interponían para evitar la golpiza. Claro, de eso no se hablaba, pero Monina vino a traer algo de paz a nuestro hogar, no así al suyo, recuerdo las visitas por la tarde a tomar el té y su rostro maquillado al extremo para ocultar las trompadas del aristocrático Arturo. La pobre madre, con quince años menos que el Padre, creyó siempre que eso le pasaba porque se portaba mal, igual que Monina, y así su tristeza por la muerte de padre la sumió en un estado irreversible. Por respeto, temor o no sé qué superstición nacida en los secretos de los cuartos principales, estos permanecieron cerrados, ahí se habían desarrollado las escenas que queríamos olvidar. Y ocupamos la parte trasera, con la cocina, el gran baño y las seis habitaciones posteriores. Cada uno hacía uso de un dormitorio y un improvisado estar con libros, pinturas apiladas, escritorio, sillas y sillones, cada uno de nosotros lo ornaba y acomodaba a sus gustos, por otra parte bastante similares los tres. Las discusiones sobre el mantenimiento de los pequeños jardines adyacentes al pasillo que separaba la parte principal del resto que habitábamos, eran de una virulencia desproporcionada, tanto que nos hacía recordar a las peleas de padre borracho, y al tomar conciencia de ello inmediatamente terminábamos con el tema. Así el jazmín, que ya era un árbol, sobresalía de la medianera ocupando con el follaje y las centenares de flores el patio del conventillo al lado de nuestra casa. En nuestra infancia y adolescencia, Aguedita, siempre empleaba mucamas y planchadoras de la vivienda colectiva, a pesar que estaba lleno de peronistas, decía ella, y había que ser amables con esa gente porque uno nunca sabe de lo que son capaces. Y finalmente tuvo razón. Una mañana salimos al patio y encontramos que habían barrido y recogido las flores, no dijimos nada, pero la intrusión era evidente, los del conventillo saltaron la medianera y nos hicieron el trabajo. Y así casi contentos del trabajo de una servidumbre voluntaria, creímos resuelto el problema de las disputas por la limpieza y mantenimiento del jardín y su enorme Jazmín. Varios días después, cuando tuvimos que salir en búsqueda de dinero, al traspasar desde el pasillo al living, una música ajena a nuestros gustos sonaba en la habitación de los padres. Espantados retrocedimos, nos atrincheramos en la cocina. Decidimos reabrir, después de 20 años, la puerta del jardín de la derecha que nos permitiera retirarnos sin ser advertidos, por ese pasillo mugriento y en desuso: la entrada de servicio que nunca usamos sería nuestro salvoconducto. Juntamos una pocas cosas imprescindibles en la única maleta que encontramos, mi trajecito de tweed y la estola de marta, los zapatos de tacón medio, la cartera de antílope de madre, tres libros, las lapiceras de Polo, las llaves de las cajas de seguridad y algunas chucherías más. Lo peor fue convencer a Coco para que volviera salir, pero cuando le contamos que los del conventillo habían usurpado la parte delantera de la casa no tuvo ningún reparo en volver a sentir el aire de la calle al que había renunciado hacía tres años. Así los tres, sigilosos, por la puerta de la cocina entramos al patio, más abandonado y sucio que el del jazmín y emprendimos nuestra huida mientras en el living un ruido de botellas y festejos nos despedía de nuestra antigua vida.