Las ardillas de Central Park están tristes los lunes

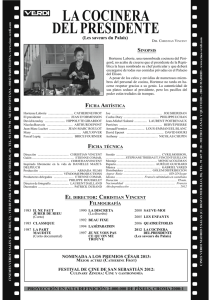

Anuncio