Peregrina

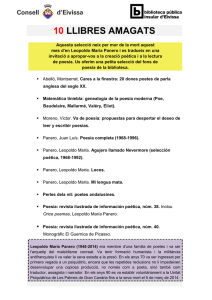

Anuncio

Peregrina Por Eva “Es como ir a Tierra Santa después de leer la Biblia”, decía con perfecta precisión un hombre que ya se conoce Villa Odila como la palma de su mano. Y lo era. Pisar las secas tierras que inspiraron a Leopoldo Panero era leer su poesía a través de imágenes y sin la mediación del incompleto lenguaje que siempre deja perdido algo en el camino. Ahí estaba, tal era, la poesía viva y Real de Panero. El frío viento de las tierras templadas despertaba los sentidos y vivificaba los recuerdos que nunca tuve, que nunca viví, pero que se me transmitían como por una herencia inexistente a través de los poros cerrados al frío pero abiertos a la nostalgia, me recorrían las venas desde las raíces del encinar hasta el corazón estremecido, conmocionado, que leía en cada rama los versos escritos a cada instante. Yo ya había estado ahí. Podía verlo correr con Juan hacia el regazo de su abuelo Quirino. Podía verlos crecer, adolescentes en sombra jugando a la literatura, y su poesía en bruto limándose y creciendo en cada verso. Luego lo vi, con señorío, pasearse del brazo con una hermosa dama, o andar de lejos, sin permiso a la interrupción, por las encinas que escondían a la musa de Homero. Se podían escuchar, si atención se prestaba, las risas de tres niños, futuros creadores de palabras, jugando alrededor del palomar. Juan Luis, formal y primogénito, caminando por la finca con su abuela materna. Leopoldo María, el precoz poetiso que jugaba con su cordero Marcelino. Y Michi, el pequeño encanto que sería por siempre jamás, persiguiendo conejos sin que lo mirara su mamá. Allí estaban, ellos, conmigo, (re)encontrándonos y desafiando esas falsedades del tiempo y el espacio. Anacrónicos, omnipresentes y eternos. La Finca del Monte me presentaba la verdadera fuente lírica de la más estremecedora poesía, tierra de cultivo de los Panero, la única poesía por la que una lejana peregrina emprendería el viaje más importante de su vida.