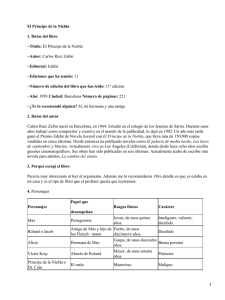

El príncipe de la niebla

Anuncio