Gomá Lanzón, J. Atrévete a sentir

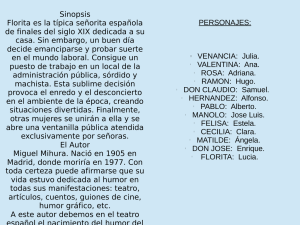

Anuncio

Atrévete a sentir La búsqueda de lo sublime en tiempos de escepticismo e igualdad se difumina La alternativa es el peligro de retroceder Javier Gomá Lanzón, en: Babelia, suplemento cultural de El País, Madrid 18 de julio 2014 1. ¿Podemos sentir, pensar y representar lo sublime en la actual época de la cultura? La etimología latina de "sublime" (sublimis) señala lo muy alto y "sublimar" indicó al principio levantar o elevar. ¿Existe hoy una literatura de estilo elevado? ¿Sería imaginable algo semejante a la antigua epopeya homérica o a una tragedia griega protagonizadas por héroes míticos que, según la preceptiva aristotélica, se caracterizan por ser superiores a nosotros, las personas reales? Muchos tenderían a pensar que no. Vivimos una hora en la que la simple mención de lo sublime suscita en la mayoría un mohín de escepticismo, cuando no una palabra de sarcasmo. El cinismo ambiente ha desterrado del mundo contemporáneo la mera conjetura de lo grandioso, pues así precisamente se define lo sublime: como lo grande, eminente, excelso, de elevación extraordinaria. La presente etapa de la cultura, desertora del ideal, habría quedado inhabilitada para tan subido sentimiento porque el igualitarismo democrático impone una nivelación general que lo excluye. Al homo democraticus le sería dado disfrutar de las cosas sublimes producidas por los clásicos de nuestra gloriosa tradición cultural —en una relación arqueológica o anticuaria con ellas—, pero ya no crearlas. Eso ya no, salvo acaso una sublimidad rasamente cuantitativa, como esas colosales obras de la arquitectura moderna o la admiración ante las extensiones impensables del universo con sus millones de millones de estrellas y galaxias que estudia la astrofísica. Pero una cualitativa, concebida como grandeza moral y estética, se nos antoja hoy muy poco convincente. Ahora bien, ¿y si la inveracidad de lo sublime a los oídos contemporáneos respondiera a causas accidentales, adventicias? Ojalá sea así porque sin ese anhelo de elevación hacia lo óptimo las culturas se empobrecen sin remedio. Cada época propone un ideal —griego, romano, medieval, renacentista, ilustrado, romántico— que, como expresión cimera de lo humano, seduce por su perfección, ilumina la experiencia individual y moviliza el entusiasmo latente haciendo avanzar al grupo en una dirección. Una sociedad sin ideal —y lo sublime es una forma de ideal— está condenada fatalmente a no progresar, a repetirse y a la postre a retroceder. Nada prueba la incompatibilidad esencial entre la democracia y un ideal sublime. Quizá sólo exista con la versión distorsionada que de ese ideal ha depositado a las orillas del presente las oleadas de la historia, de suerte que, restituido a su significado original, se hallaría en condiciones de fecundar nuestra cultura tanto como lo hizo en las anteriores y agitar positivamente las fuentes de un entusiasmo por ahora reprimido y a la espera de su momento propicio. 2. Durante la Antigüedad lo sublime es una variedad de lo bello. La belleza se asocia primeramente a las cosas dotadas de forma, justa medida y proporción. Pero también le son propios el éxtasis, el hechizo o el rapto que suscita lo sublime. En el diálogo platónico Ión, Sócrates contrapone la técnica y ese don inspirado por un dios que entra en el poeta, se apodera de él y le hace componer versos de alta belleza, presa de furor y divino delirio, sobre temas de los que carece de conocimiento empírico. Los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses; cuando poetizan se hallan fuera de sí y el alma les desborda de entusiasmo. De donde se sigue que el concepto formal de lo bello debe completarse con esa otra belleza de calidad sentimental que se compendia en la palabra entusiasmo, cuya etimología (en-thousiasmos) evoca justamente esa posesión divina. En los primeros siglos de nuestra era, un desconocido profesor griego escribió el tratado de retórica Sobre lo sublime, atribuido a un tal Longino. Lo sublime es como una elevación y una excelencia en el lenguaje, aquella grandeza que gana siempre nuestra admiración porque es digna de imitación y de perduración en las generaciones siguientes. “Es grande”, leemos en el tratado, “sólo aquello que proporciona material para nuevas reflexiones y hace difícil, más aún imposible, toda oposición y su recuerdo es duradero e indeleble. En una palabra, considera hermoso y verdaderamente sublime aquello que agrada siempre y a todos”. Este agradar universal (“siempre y a todos”) es obra de la naturaleza porque ella “hizo nacer en nuestras almas desde un principio un amor invencible por lo que es siempre grande”. Durante la Antigüedad lo sublime es una variedad de lo bello. La belleza se asocia primeramente a las cosas dotadas de forma, justa medida y proporción Esto vale para amar lo grande, pero ¿cómo crearlo? ¿Cómo produce el poeta una obra literaria sublime? Longino cree que el artista, además de poseer una depurada técnica (para el uso de figuras, la elección de palabras justas y la composición), ha de reunir además disposiciones intelectuales y sentimentales innatas, toda vez que “lo sublime es el eco de un espíritu noble”. El célebre capítulo 9 del tratado se refiere a esa “natural grandeza de espíritu” de dichos poetas: “El verdadero orador no debe tener un espíritu mezquino e innoble. Pues no es posible que aquellos que han tenido toda su vida hábitos y pensamientos bajos y propios de esclavos realicen algo digno de admiración y de la estima de la posteridad. Grandiosas son las palabras de aquellos que tienen pensamientos profundos”. La segunda disposición innata es una pasión entusiasta y vehemente, una emoción “que respira entusiasmo como consecuencia de una locura y una inspiración especiales y que convierte las palabras en algo divino”. En suma, grandes pensamientos (nobleza) y grandes sentimientos (entusiasmo). Para la Antigüedad el mundo conforma un cosmos finito, cuya belleza reside en la limitación. Lo ilimitado, lo infinito son siempre sospechosos para el griego, porque remiten a una situación caótica, monstruosa, previa a la determinación de las leyes naturales. El arte no debe tratar de inventar nada, sino imitar la bella perfección de una naturaleza preexistente. Incluso para Longino lo sublime se integra en lo bello y se puede hablar con propiedad en él de una belleza sublime. Pero es cierto que en su tratado (capítulos 35 y 36) encontramos expresiones que parecen subvertir este orden clásico porque sugieren la insuficiencia de la naturaleza para un poeta inflamado que, “abandonando las fronteras del mundo”, alcanza una grandeza supranatural que, a pesar de su imperfección, es sublime. Aquí se apunta la posibilidad de una sublimidad antibella y antinatural, sin imitación, que la modernidad, leyendo a Longino a su conveniencia, convertirá en canónica. 3. Longino llegó a la Europa moderna, tras siglos de olvido, por la traducción de su tratado que en 1674 hizo el académico francés Boileau-Despréaux. Pronto se apropió del concepto el pensamiento inglés, que lo trasplantó desde los dominios de la retórica, su lugar original, a los de la psicología de las artes visuales. Para Addison, en Los placeres de la imaginación (1712), estos placeres son de tres clases según los objetos que comparecen a la vista: lo bello, lo singular y lo grande (los dos últimos acabarán recibiendo el nombre de pintoresco y sublime, respectivamente). Ante lo grande, dice, “caemos en un asombro agradable y sentimos interiormente una deliciosa quietud (stillness) y espanto (amazement)”. Burke, autor de De lo bello y lo sublime (1757), el texto más influyente en la materia junto al de Longino, permutará la tríada de Addison por un dualismo insuperable, definitivo, entre sólo las dos categorías del título, cuyo antagonismo exaspera hasta el extremo. Lo bello es una sensación sociable, de placer o amor, que suscita la vista de determinados cuerpos pequeños, graciosos y delicados. Lo sublime, en cambio, es un deleite solitario. Y en su analítica de lo sublime Burke caracteriza esta categoría con propiedades romantizadas contrapuestas a su visión neoclásica o rococó, muy siglo XVIII, de la belleza. Produce asombro y admiración la contemplación de esos grandiosos fenómenos desatados en la naturaleza —tempestades, huracanes, terremotos, volcanes en erupción, la pavorosa majestad de la noche oscura— cuando observamos la proximidad del peligro que nos amenaza, pero al mismo tiempo nos sabemos a salvo de él. Y ninguna fuente mayor de lo sublime que el vislumbre de lo que, por no poder percibir sus límites, presentimos infinito. “La infinidad”, escribe Burke, “tiene una tendencia a llenar la mente con aquella especie de horror delicioso (pleasing horror) que es el efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime”. Aquí se consuma el giro moderno de lo sublime. Por un lado, una belleza natural seca, simétrica y ornamental; por otro, una sublimidad infinita, en trance, sobrenatural y por eso mismo deforme o informe. El más consecuente corolario de este presupuesto lo hallamos, dentro de las artes visuales, en el expresionismo abstracto norteamericano. En un texto de 1947, The sublime is now, Barnet Newman escribió que “la única pregunta que se impone hoy es cómo crear un arte de lo sublime”, lo cual requiere, afirma con radicalidad, una previa destrucción de la belleza. Y ese designio lo creía cumplido en el arte abstracto de su país, sin imitación de bellas formas naturales, que “reafirma el deseo natural del hombre por lo exaltado y nuestra relación con las emociones absolutas”. Y el crítico Rosenblum en The abstract sublime (1961) conecta Luz y verde sobre azul de Rothko (1954) con Monje al borde del mar de Friedrich (1809) para argüir que las raíces comunes del expresionismo abstracto y la pintura de paisajes del romanticismo se hallan en el arte de lo sublime. En su Crítica del juicio (1790) Kant confirma el antagonismo burkeano entre lo bello y lo sublime, así como la intimidad del segundo con la infinitud. Para Kant lo sublime —“aquello en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña”— es un sentimiento despertado por la idea de infinito, una idea que, por el mero hecho de poder ser pensada por la razón, demuestra la superioridad de nuestro espíritu sobre la precaria naturaleza. Si la naturaleza es bella por su forma y su limitación, lo sublime invierte los términos y participa de lo informe e ilimitado que la idea de infinitud lleva en su vientre. Sólo que ahora, a diferencia de lo que sucedía en la Antigüedad, esa idea de infinitud no denota carencia sino, al contrario, plenitud máxima. El hombre poscopernicano es un rey destronado que, al perder el centro del cosmos, compensa la herida en su narcisismo constituyéndose él mismo en una totalidad aún mayor. Y lo sublime es la categoría estético-moral que mejor se adapta a este segundo mundo espiritual: el de la subjetividad moderna de anhelos infinitos. “Lo sublime”, escribe Lyotard comentando el citado artículo de Newman, “es el modo de la sensibilidad artística que caracteriza la modernidad”. Lo sublime ya no es cuestión de elevación, como en Longino, sino de intensidad, de manera que puede incluir las supuestas imperfecciones, las infracciones al gusto, la fealdad, si son lo bastante intensas. “El arte no imita la naturaleza, crea un mundo paralelo, eine Zwischenwelt, dirá Paul Klee, donde lo monstruoso y lo informe tienen su derecho porque pueden ser sublimes”. Se consuma el giro moderno de lo sublime. Por un lado, con una belleza natural seca, simétrica y ornamental; por otro, con una sublimidad infinita, en trance, sobrenatural En lo sublime kantiano sorprende Eugenio Trías el origen de ese inquietante deslizamiento moderno de lo sublime hacia lo siniestro: sin límites de ninguna clase, informe y contrario a la belleza, se abre a lo abismal, terrorífico, espantable, mórbido y aun demoniaco. Así, sublime en el siglo XX serán, por ejemplo, los desfiles y concentraciones nazis filmados por una fascinada Leni Riefenstahl; y en el siglo XXI, nada más sublime, diría el compositor Stockhausen aún bajo los efectos de su impacto, que el choque televisado de los aviones terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. 4. Longino ya se preguntaba por qué en su época escaseaban los poetas sublimes. Se daba dos razones. La primera, la ausencia durante el Imperio Romano de libertades democráticas: “La democracia es una excelente nodriza de genios y sólo con ella florecen los grandes hombres de letras”. La segunda, el desmedido afán de riquezas y de placeres de sus coetáneos, quienes, dominados por la indiferencia, ya no miraban hacia arriba ni emprendían jamás nada digno de emulación y honor. ¿Qué diríamos de nuestra época? En este comenzado siglo la democracia se halla sólidamente asentada en Occidente, pero reina por todas partes la indiferencia ante lo sublime. ¿Por qué? ¿Sólo por el afán de riqueza y placeres? El anterior recorrido histórico —que va de lo elevado a lo siniestro— explica por qué esa sublimidad distorsionada que hemos heredado de la modernidad carece de persuasión como ideal movilizador para la época democrática. Se hallaría pendiente la tarea de restauración y civilización del concepto, que empezaría por recuperar la noción de sublimidad bella o belleza sublime, entendida como grandeza y ejemplaridad digna de imitación y perduración, como elevación y no sólo como intensidad. Una sublimidad no sólo cuantitativa —no sólo ese gigantismo de los grandes números al que es propensa nuestra cultura colosalista—, sino sobre todo cualitativa, que aspira a lo mejor en todo. En fin, una sublimidad de la finitud y amiga de los límites, urbana más que natural y dispuesta a absorber la vulgaridad para transformarla sin ignorarla desdeñosamente. Sólo el entusiasmo nos peralta a lo sublime y hoy esta emoción divina parece que se nos niega, apagadas sus fuentes por el escepticismo y la resignación generales. El propio Longino alerta contra el falso entusiasmo, la vana hinchazón, la solemnidad que no conmueve, el patetismo inoportuno. Lord Shaftesbury dedicó la mayor parte de su Carta sobre el entusiasmo (1708) a denunciar sus modalidades corrompidas, que en su época habían tomado la forma de fanatismo religioso extático. El verdadero entusiasmo, dice, permanece poderoso ante la libertad de crítica y el sentido del humor. Kant dio el lema a la modernidad, ese “atrévete a pensar” (sapere aude) que todavía nos guía. Ahora nos convendría una exhortación pareja a dejarnos conmover, con entusiasmo crítico y bienhumorado, por todo lo grande, noble y hermoso de este mundo. El nuevo lema saldría de una ligera modificación del anterior, que no deroga sino complementa. Y diría sencillamente: “Atrévete a sentir”. →Koolhaas: Bigness