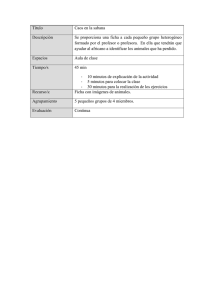

duelo en la sabana

Anuncio

DUELO EN LA SABANA C. LÓPEZ HERNÁNDEZ R. ROUCO LEAL DUELO EN LA SABANA Llegaron al caer la tarde al algarrobo solitario perdido en la sabana, y sin mediar palabras, ni observarse siquiera, desenfundaron sus machetes “Corona” o “Collins” daba igual, obsequio a ambos por quien mejor los manejaba en la manigua, el famoso general mambí Quintín Banderas, por méritos más que merecidos en la carga contra los “Panchos”. Pronto comenzó la macabra danza de machetazos al aire o chocando arma con arma, acero contra acero, filo contra filo, mientras despedían chispas encendidas y un estruendo característico que hizo levantar las bandadas de codornices, como si se dieran cuenta del drama que se avecinaba. Los caballos de ambos: “Moro” y “Alazán”, relinchaban con furia como si quisieran combatir entre ellos. No era la primera vez que Eulalio Rodríguez “Yayo” y Hermenegildo Domínguez, “Gildo” cruzaban sus armas, pues un machete en manos de un guajiro cubano es un arma más temible que la más mortífera de las espadas por la potencia de su golpe capaz de cortar de un solo tajo una gruesa rama de marabú, incluso del duro jiquí; pero en aquellas ocasiones solo era para practicar entre risas y bomas y sin ningún ánimo agresivo. Lalo y Gildo eran amigos inseparables en aquellos tiempos felices en que las sabanas y montes de los alrededores estaban poblados por decenas de “bohíos” y vivían más de quince familias, pero después de 1895, cuando comenzó la guerra, todo cambio y ellos se unieron al ejercito mambí con el primer grupo que pasó por allí, bajo las órdenes del famoso caudillo Quintín Banderas. Con este valeroso general combatieron en muchas batallas hasta finalizar la guerra y poder regresar a las inmensas llanuras del Camagüey. Cuando llegaron solo vieron destrucción. No quedaban ni fincas ni cercados, ni animales, y mucho menos personas en al menos diez leguas a la redonda. Las partidas del General Weyler habían obligado a las familias que vivían en la zona a internarse en aquellos campos de concentración o “reconcentración”, como los llamaban, desde donde no regresó ninguno, muerto por la nostalgia, el hambre, los maltratos y las enfermedades contraídas por aquellos pobres guajiros desnutridos Después de mucho buscar entre tantas fincas hechas cenizas y escombros, solo encontraron un bohío en pie en la zona más intrincada del monte, donde solo entrar daba miedo, y allí con rostro fiero y machete en mano estaba ella, Soledad Martínez Cervantes, hija única del “isleño” Manuel Martínez, hombre duro, de pocas palabras, único ser humano que había podido doblegar aquella selva impenetrable. El isleño Martínez, a falta de hijo varón - su mujer solo le había dado a Soledad después de sobrevivir pocos meses al parto - dedicó toda su existencia sólo a esa hija a la que crió como un hombre, sin juegos y sin muñecas, capaz de realizar una faena más fuerte que la de cualquier guajiro de la zona. De ahí su rostro hosco y huraño, sin sonrisas, y su andar varonil, sin temor a nada ni a nadie; ni siquiera a los caimanes del río y los enormes majas de “Santa María” que podían medir más de cuatro varas. Y el aislamiento y su fortaleza física y de carácter, permitieron que sobreviviera a los horrores de la guerra, después que una partida balaceara a su padre, sin mediar juicio ni preguntas, por el solo hecho de no presentarse a la reconcentración. Al isleño Martínez no lo enterraron siquiera y lo dejaron amarrado al poste madre de jiquí de una cerca. Ella, al ver que no regresaba, lo buscó días y noches, por el monte seguro y en la traicionera y alta sabana, hasta que al fin, una bandada de auras, buitres de aquellas llanuras, la llevó donde estaban los restos de su padre, o lo que quedaba, después del macabro festín de las aves de rapiña. Allí mismo le dio sepultura y dibujó una cruz con su machete en la dura madera, pues en la sabana a uno lo entierran donde muere y no donde ha nacido. Cuando Yayo y Gildo vieron aquella guajira, única mujer en tantas leguas a la redonda, les dio un vuelco en el corazón y por sus cabezas solo cruzó un pensamiento, el de conquistarla a las buenas o a las malas y pasando por encima de cualquiera, ya fuese su hermano o su amigo y esa tarde los antiguos y otrora entrañables compañeros cumplían sus vaticinios. Ambos eran fuertes y diestros en el manejo del machete. Yayo, derecho y Gildo, zurdo, y no era la primera vez que lo empleaban para matar, lo que era sabido y temido por los imberbes soldados españoles durante la pasada guerra. De manera, que las columnas militares se alejaban poco de los poblados y esquivaban constantemente los encuentros con los mambises. Más que un duelo, los machetes en remolino parecían bailar entre los estruendos de sus choques y las chispas de fuego cada vez más brillantes a medida que oscurecía. Ya prácticamente no se veía nada y en un mal paso, al parecer, de Gildo al pisar una rama seca del algarrobo, Yayo le alcanzó con un fuerte golpe el brazo izquierdo, que quedó guindando bajo un borboteo intenso de sangre, mientras su machete cayó al suelo y del que rápido se apropió Yayo. Mientras, Gildo esperaba impaciente el golpe final, sin miedo, pero con rabia, mirando a su vencedor con el rostro contraído por el dolor y echando chispas de odio por sus ojos. Pero Yayo no era un asesino y muchas veces habían compartido juntos el peligro de la muerte, como cuando se batieron con cuatro soldados armados con bayonetas, ambos con las espaldas pegadas para que cada uno fuera el guardián del otro. Casi sin sostenerse, apoyado el cuerpo sobre el tronco del algarrobo, Gildo vio como Yayo montaba en su alazán y se alejaba, no sin antes lanzarle el machete desde lejos. Aquel alazán corrió más que nunca bajo las espuelas, generalmente usadas pocas veces por su dueño, al cual respondía el animal solo con cualquier gesto. Al traspasar la arboleda y llegar al bohío de Soledad, Yayo encontró a ésta como siempre, en la puerta, rodeada de sus dos perros fieros y celosos, y por primera vez con un vestido puesto. Ella lo miró como siempre, sin sonreír y le preguntó: ─ ¿Qué pasó, será lo que me imagino? Sí, tu sabes como se resuelven las cosas entre los hombres, pero no temas, él era mi mejor amigo y no lo maté, pero quedará manco de por vida, pues dudo que el brazo se sane. Ahora, por las leyes del monte y la sabana tú serás mía hasta la muerte. ─Te equivocas Yayo, yo no tengo dueño, nunca me he entregado a nadie y hoy lo haré por quien me merece y ha acabado de hacer por mí el sacrificio que me prometió, dejarse cortar un brazo por mi amor si yo lo rechazaba, y que yo sepa, Eulalio Rodríguez tu hasta ahora no has hecho ningún verdadero sacrificio por mi. Así que coge el trillo de vuelta, por donde llegaste y nunca más te acerques a mis tierras Yayo se quedó atónito, boquiabierto, no se daba cuenta aun de lo que ocurría. Mientras, Soledad montó en su potranca negra, a horcajadas como un macho, con el vestido recogido por la rodilla y partió a galope tendido en busca de un jinete que se veía venir a lo lejos, en la extensa sabana, conducido lentamente por su fiel caballo moro. Atrás quedaba Yayo, bajo el ladrido de los perros de la casa que enseñaban rabiosos los dientes. No le quedó entonces más remedio que marcharse, lentamente, como si el mundo le cayera encima. A la mañana siguiente se marchó de aquellas tierras, que aunque suyas ya no tenían ningún valor para él. Al pasar por la cerca donde se encontraba el poste madre que señalaba el lugar donde había sido enterrado el Isleño Martínez, sacó su machete, aun manchado de sangre, y lo clavó con fuerza en el duro jiquí formando entonces madera y metal una verdadera cruz en el medio de la sabana.